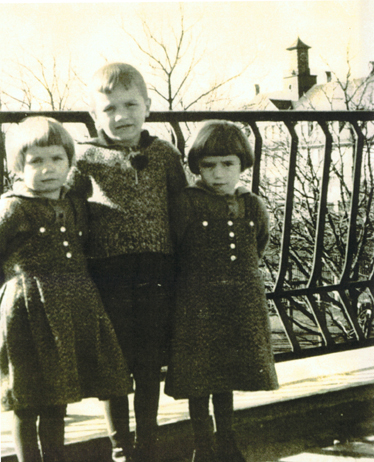

Als Ernst klein war, führten seine Eltern ein abwechslungsreiches Leben. Sie waren fahrende Händler. Während der Sommermonate reiste die fünfköpfige Familie im Planwagen über Land, für Ernst und seine beiden Schwestern ein Abenteuer. Einen eigenen Wagen konnten sich die Lossas nicht leisten, deshalb liehen sie einen von Verwandten.

Ernst liebte das Reisen mit seiner Familie. Draußen in der Natur fühlte er sich frei. In den Dörfern, wo der Vater Nähbedarf anbot, waren sie allerdings oft nicht willkommen. Manchmal wurden sie abwertend als »Zigeuner« bezeichnet. Im Winter lebte Familie Lossa in Augsburg, wo auch Ernsts Großmutter wohnte.

Ernsts Vater beschloss: Es ist Zeit auf Reisen zu gehen

»Nachdem der letzte Schnee geschmolzen war, ist die Familie in Augsburg losgezogen. Christian Lossa beschloss, es sei nun an der Zeit auf Reisen zu gehen. Er nahm den großen Koffer und die Taschen voll mit Stoffen und Bändern, Knöpfen und Hosenträgern, Zwirn, Schnürsenkeln und vielen anderen Dingen. Als seine Frau das sah, begann sie auch gleich zu packen. Christian war nicht begeistert. ›Ob das wohl gut ist in Deinem Zustand?‹«

›Ich halte es in Augsburg nicht mehr aus. Ich muss raus aus dieser stinkenden Siedlung, weg von den Fabriken und matschigen Hinterhöfen‹, sagte sie, immer wieder von Husten unterbrochen. […]

Ernst hätte seine Mutter dafür küssen können, dass sie aus der Stadt rauskamen, aber das wäre für seinen Vater wohl zuviel gewesen. Wahrscheinlich hat der Vater nur Ja gesagt, weil sie diesmal nicht mit dem Handkarren losgezogen sind, sondern einen richtigen Wohnwagen mit Pferd haben. Wagen und Pferd hat ihnen Tante Betti geliehen.«

Robert Domes, Nebel im August. Die Lebensgeschichte des Ernst Lossa

© 2008 cbt Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH

Das Winterquartier war eng und düster. Oft gab es für Ernst und seine Geschwister nicht genug zu essen. Die Lage verschlimmerte sich, als Ernsts Mutter zum vierten Mal schwanger wurde und an Schwindsucht erkrankte. Die Geschäfte des Vaters liefen schlecht. Die Mutter Anna war mit den vier Kindern meist allein. Sie konnte sich kaum schonen und ging nicht zum Arzt. Hatte sie Sorge, ins Krankenhaus zu kommen? Was sollte dann aus den Kindern werden? Anna Lossa wurde immer dünner und schwächer. Ständig musste sie husten, manchmal spuckte sie sogar Blut. Seine Mutter so zu sehen, muss für Ernst beängstigend gewesen sein.

Eines Tages stand ein Beamter der Fürsorgebehörde vor der Tür. Er hatte die Familie Lossa bereits seit einiger Zeit im Auge, nicht erst seit der Erkrankung der Mutter. Die Lebensweise der Lossas und dass sie Jenische waren, passte dem Beamten nicht. Viele betrachteten ein herumreisendes Leben, wie es auch die Lossas führten, als »asozial« und beschimpften sie als »Zigeuner«.

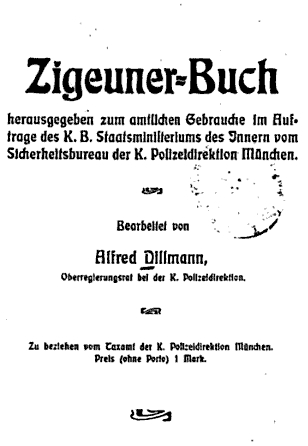

Im sogenannten »Zigeuner-Buch« sammelte die Polizei sogar die Namen von Menschen, die sie als solche ansahen. Der Mann vom Fürsorgeamt nahm Ernst und seine Geschwister gegen den Willen ihrer Mutter mit. Die Kinder erlebten von nun an nie wieder ein Familienleben und für Ernst brachen schwierige Zeiten an.

Was heißt »jenisch«?

Ernst und seine Familie waren Jenische. Früher waren viele Jenische in den Sommermonaten als fahrende Händler/-innen und Handwerker/-innen unterwegs.

Jenische, wie auch Sinti und Roma, wurden im Nationalsozialismus als »Zigeuner« bezeichnet und rassistisch verfolgt.

Während die Wurzeln der Roma und Romnja ursprünglich in Indien lagen, stammten die Vorfahren der Jenischen aus Europa. Im Laufe der Zeit bildete sich eine eigene jenische Sprache heraus, die vor allem Elemente des Deutschen, aber auch Begriffe aus dem Romanes und dem Jiddischen enthält.

Jenische lebten seit Jahrhunderten als Fahrende in Europa. Diese Lebensweise wird oft als besonders frei und abenteuerlich dargestellt. Der Alltag war jedoch oft von Ausgrenzung, Vertreibung, Rechtlosigkeit, Unsicherheit und Armut bestimmt.

Vom Nachrichtendienst überwacht weil man im Sommer über Land fährt?

Nicht erst seit der Erkrankung von Ernsts Mutter beobachteten die Behörden Ernsts Familie genau. Die Münchner Polizei sah die Lossas als »Zigeuner« an. Im sogenannten »Zigeuner-Buch« aus dem Jahr 1905 hatte die Polizei viele Verwandte von Ernst aufgeführt.

Als die »Zigeunerzentrale« in München 1899 ihre Arbeit aufnahm, besuchte Adolf Hitler gerade erst die vierte Grundschulklasse. Die Hauptaufgabe dieser Behörde bestand zunächst im Aufbau einer Personenkartei mit Informationen über alle, die von den Behörden als »Zigeuner« angesehen wurden. Das traf einige Menschen, weil sie bestimmten Gruppen, wie den Sinti oder den Roma angehörten und andere, weil ihre Lebensweise in ein bestimmtes Bild passte. Wie bei Ernsts Familie war es häufig das Herumfahren, das die Behörden störte.

Die Zentrale wollte viele Einzelheiten wissen: Die Anzahl mitgeführter Tiere, Reiseziele oder eventuell vorliegende Strafen mussten ganz genau festgehalten werden. An einer anderen Stelle sollten alle »Personalien der Mitglieder der einzelnen Bande« aufgenommen werden. Die Wortwahl »Bande« zeigt, worum es ging: die Gleichsetzung von Menschen, die als »Zigeuner« verfolgt wurden mit Kriminellen.

Das »Zigeuner-Buch« enthielt Steckbriefe von 3.350 Personen, darunter zahlreiche Verwandte von Ernst. 7.000 Exemplare des Buches wurden an Polizeidienststellen in und außerhalb Bayerns verteilt. Aus deren Sicht war das sehr praktisch. Nun waren die Informationen bei Kontrollen immer griffbereit. Nach dem Erscheinen des Buches wuchs die Datensammlung weiter, sogar Fingerabdrücke kamen hinzu.

Im Nationalsozialismus konnten die Behörden also auf bereits vorhandenes Material zurückgreifen. Sie erstellten nun Tausende sogenannter »Sippentafeln«: Familienstammbäume, in denen nicht nur Verwandtschaftsbeziehungen, sondern auch Erkrankungen oder Fehlverhalten der einzelnen Familienangehörigen aufgeführt waren. Eine »Sippentafel« erwies sich als sehr gefährliches Dokument: Die Angaben über die Familie Lossa waren ein Grund dafür, dass Ernst später als angeblich geistig beeinträchtigter Patient weggesperrt wurde und sein Vater im Konzentrationslager Dachau eingesperrt wurde.

»Hilfe, Mama hat Schwindsucht!«

Schwindsucht, auch bekannt als Tuberkulose, ist eine Infektionskrankheit. Sie wird durch Bakterien ausgelöst. Besonders betroffen sind Menschen, die keinen Zugang zu medizinischer Versorgung haben, zum Beispiel weil sie nicht krankenversichert sind und sich keinen Arztbesuch leisten können. Schlechte hygienische Bedingungen, mangelnde Ernährung oder eine kalte und feuchte Wohnumgebung erhöhen das Risiko, an Schwindsucht zu erkranken. Sie gilt daher als »Krankheit der Armen«.

Unbehandelt führt sie meist zum Tod. Die Gefahr, dass Menschen in der Nähe angesteckt werden, ist hoch. Ernsts kleiner Bruder Christo starb einige Monate vor seinem zweiten Geburtstag in einem Augsburger Säuglingspflegeheim. Es ist denkbar, dass auch er mit Schwindsucht infiziert war. Ernsts Mutter, Anna Lossa, erlag der Krankheit im September 1933, zwei Monate, nachdem man ihr die Kinder weggenommen hatte. Sie war erst 23 Jahre alt.

Ein Mitarbeiter der Fürsorgebehörde hatte Ernst und seine Geschwister zu Hause abgeholt. Die schwer kranke Mutter hatte die Wegnahme ihrer Kinder nicht verhindern können. Die drei Kleinsten, darunter das einen Monat alte Baby, brachte man in einem Säuglingspflegeheim unter. Ernst kam an einen anderen Ort: Ein von Nonnen geführtes Kinderheim in Augsburg-Hochzoll sollte sein neues Zuhause werden.

Doch hier war nichts so, wie Ernst es kannte. Etwas in seinem Leben begann schief zu laufen. Im Heim herrschte ein anderer Ton, ein Zuhause war das nicht! Die Betreuer/-innen behandelten Ernst schlechter als die Anderen, weil er Jenischer war. Auch untereinander hatten die Kinder Probleme. Manche wurden gehänselt oder gemobbt, ältere Jungen setzten jüngere unter Druck. Oft war die Stimmung aufgeladen und gewalttätig, die einzelnen Grüppchen waren verfeindet. Manchmal reichte schon ein falscher Blick.

Ernst musste sich innerhalb der brutalen Hackordnung des Heims seinen Platz erkämpfen. Er begann zu stehlen und zu lügen und geriet immer öfter mit der Heimleitung in Konflikt.

Ernst bekam fast nie Besuch. Seine Mutter starb, sein Vater wurde in das Konzentrationslager Dachau verschleppt. Die einzige, die nach ihm sah, war seine Großmutter aus Augsburg. Babett-Oma, wie Ernst sie nannte, hatte als Restauratorin von Kirchenfiguren viele Aufträge. Sie war oft unterwegs. Deswegen hatte sie wenig Zeit, ihn zu besuchen.

Einmal schenkte sie Ernst einen Kettenanhänger, der früher seiner Mutter gehört hatte. Der Anhänger war für Ernst das Kostbarste, was er besaß. Vielleicht erfuhr Ernst von seiner Oma, dass sein Vater eingesperrt worden war. Als sie im Juli 1937 starb, hatte Ernst niemanden mehr, der sich um ihn kümmerte oder dem er sich hätte anvertrauen können.

»Was wissen die denn, wer ich bin und wie ich bin?«

Alles, was wir heute über Ernst wissen, haben andere über ihn erzählt. Die meisten Informationen stammen von Menschen, die es nicht gut mit ihm meinten: Erzieher/-innen, Klinikmitarbeiter/-innen, Lehrer/-innen, die Gutachten über ihn schrieben oder in einem späteren Gerichtsverfahren über ihn aussagten. Sie stempelten Ernst als »asozial« und »unverbesserlich« ab.

Von ihm selbst ist nichts überliefert: keine Briefe, kein Tagebuch, keine Zeichnungen, noch nicht einmal ein Fingerabdruck. Das einzige schriftliche Zeugnis, das er hinterließ, sind die Worte »Zum Andenken«, die er Anfang August 1944 mit Bleistift auf die Rückseite eines Fotos von sich schrieb. Er schenkte es einem Pfleger, der für ihn so etwas wie ein Freund war.

Sich ein Bild von Ernst zu machen, ist sehr schwierig. Wie war er wirklich? Wie dachte er? Wie fühlte er? Was machte ihn wütend? Wir können es uns nur vorstellen.

»Ein richtiges Lossa-Gesicht« - Nicht willkommen in Hochzoll

Der Schriftsteller Robert Domes hat versucht, sich vorzustellen, was für ein Junge Ernst gewesen sein könnte. Für seinen Jugendroman »Nebel im August. Die Lebensgeschichte des Ernst Lossa« hat er alles zusammengetragen, was aus den Dokumenten aus Heimen, Kliniken und Gerichtsverfahren über Ernst in Erfahrung zu bringen ist. Diese Informationen hat Domes durch ausgedachte Geschichten ergänzt. Auf diese Weise zeichnete er das Bild eines Jungen, der Ernst gewesen sein könnte. Und von Momenten, die Ernst erlebt haben könnte:

»Die Oberin hat ein rundes, freundliches Gesicht. Sie sitzt hinter ihrem Schreibtisch, Klose davor, Ernst lassen sie unbeachtet neben der Tür stehen. Die beiden füllen Papiere aus. Die Oberin holt ein Buch aus einer Schublade und schreibt auf eine neue Seite das Datum, 4. Juli 1933. Dann schaut sie Klose fragend an, der ihr diktiert: ›Lossa, Ernst, geboren am 1. November 1929, Eltern Christian Lossa und Anna Lossa, Augsburg, Wertachstraße 1.‹

Sie hält inne. ›Der Christian Lossa ist dein Vater?‹

Woher sie wohl Vater kennt? Ernst kann sich nicht vorstellen, dass er ihr mal Hosenknöpfe oder Stoff für ein Sommerkleid verkauft hat. Wenn doch, war sie mit dem Geschäft wohl nicht zufrieden, denn zwischen ihren Augen bildet sich eine strenge Falte.

›Stimmt, ein richtiges Lossa-Gesicht.‹

Sie sagt das in einem Ton, bei dem Ernst sofort ein schlechtes Gewissen bekommt. Als wäre es eine Schande, ein Lossa-Gesicht zu haben.

›Ich kann mich an den Christian gut erinnern‹ sagt sie. ›Er war ja auch mal eine Zeit lang hier. Das wird jetzt bald zwanzig Jahre her sein. War ein ziemlicher Rumtreiber, der ist gerne mal ausgerissen.‹

Sie schüttelt den Kopf.

›Na, wollen wir hoffen, dass du nicht nach ihm schlägst. Was macht denn dein Vater jetzt?‹

Klose antwortet für ihn. ›Er ist nicht im Lande.‹ Die Oberin schaut ihn fragend an. Klose seufzt: ›Fahrender Händler, ist wohl gerade auf Tour. Seine Frau hat mir eine Adresse gegeben. Schreiben Sie: zurzeit Rottenburg am Neckar.‹

Die Oberin schüttelt den Kopf. ›Diese Zigeuner.‹

Das böse Z-Wort, Ernst zuckt zusammen. ›Wir sind keine Zigeuner, wir sind Jenische‹.

Klose räuspert sich und versteckt hinter seiner Faust ein Grinsen.

Die Oberin erstarrt. ›Sei still, frecher Kerl. Du redest nur, wenn Du gefragt wirst.‹ Es ist plötzlich so still im Raum, dass Ernst sein Herz schlagen hört.«

Robert Domes, Nebel im August. Die Lebensgeschichte des Ernst Lossa

© 2008 cbt Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH

Nicht alle Lehrerinnen fällten ein vernichtendes Urteil

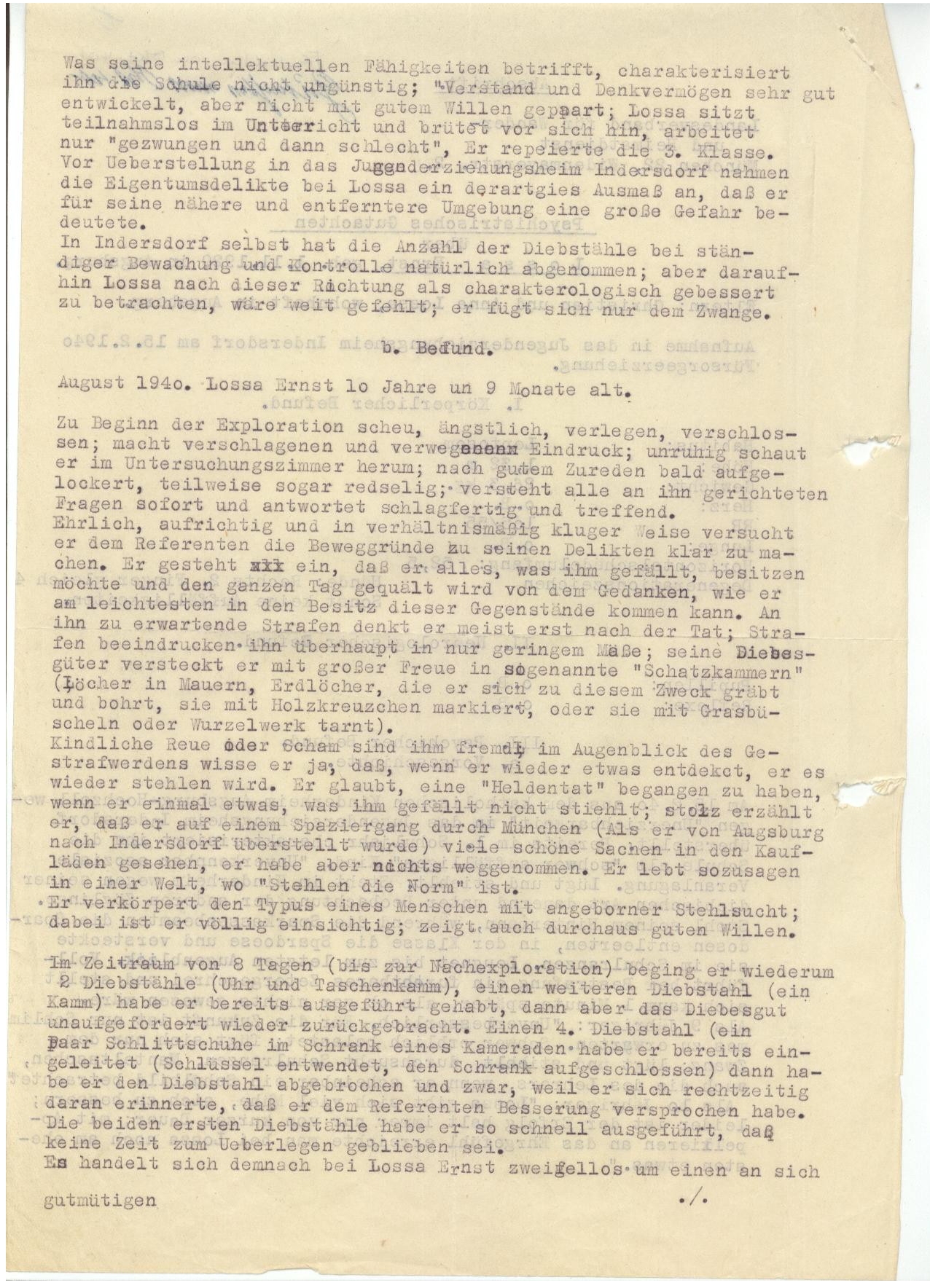

Im Mai 1936 kam Ernst in die Schule. Anscheinend kam er im Unterricht zunächst gut mit, doch die Beurteilungen der Lehrerinnen über sein Verhalten sind widersprüchlich:

Die Lehrerin, die Ernst während der ersten beiden Jahre unterrichtet, schrieb: »Verstand und Denkvermögen gut entwickelt, aber nicht mit gutem Willen gepaart«. Sie sah bei Ernst eine »unverkennbare asoziale Veranlagung«.

Ernst war damals erst fünf oder sechs Jahre alt!

Die Lehrerin notierte außerdem über Ernst, er sei »unreinlich und schlampig«.

Es ist gut möglich, dass ein Junge aus dem Heim weniger geschniegelt in die Schule kam, als andere, die bei ihren Eltern aufwuchsen.

Weiter stand in der Beurteilung, dass Ernst »bei Bestrafung ein furchtbares Zetergeschrei« veranstalten würde. Wurde Ernst etwa geschlagen?

Das zweite Schuljahr fasste die Lehrerin mit den Worten zusammen: »Unverbesserlich. Hat keinen Funken Ehrgefühl. Für die Zukunft ist nur Schlimmes zu erwarten.«

Ernst hatte keine Chance ihre Anerkennung zu gewinnen, ihr Urteil stand fest.

Ernsts neue Lehrerin bezeichnete ihn als »Schwer erblich belastet«, dazu notierte sie »Lossa sitzt teilnahmslos im Unterricht und brütet vor sich hin, arbeitet nur gezwungen und dann schlecht.«

Hatte Ernst einfach keine Lust, am Unterricht teilzunehmen? Oder hatte er gerade ganz andere Sorgen? Und was sollte das mit seinen Genen zu tun haben?

Dieselbe Lehrerin empörte sich auch: »Sein Brot ißt er vor und während des Unterrichts. In der Pause bettelt er – auch Schläge androhend – und sammelt dann bei langsamen Essern die Reste.«

War Ernst gierig und unkontrolliert, oder gab es im Kinderheim einfach nicht genug zu essen? Zu Hause hatte Ernst oft gehungert. Versuchte er nun, so oft wie möglich an Essbares zu kommen?

Die Lehrerin schrieb weiter, Ernst »holt sich Fahrräder aus der Halle oder wenigstens deren Werkzeuge«.

Ernst war ein Junge von neun Jahren. Interessierte er sich für die Fahrräder seiner Mitschüler, weil er wusste, dass er vermutlich nie ein eigenes Rad besitzen würde?

Am Ende kam die Lehrerin zu dem Schluss, dass Ernst »eine schwere Belastung der Klasse« sei.

Ein Jahr später beurteilte eine andere Lehrerin Ernst jedoch ganz anders. Sie fand, dass er sich sehr bemühte, sich zu bessern. Bei ihr habe er weder gelogen noch gestohlen. Sie betonte, dass Ernst ihr gegenüber sehr anhänglich sei und auch seine Mitschüler ihn gern hätten. »Mit Appellieren an das Ehrgefühl erreichte ich bei Lossa noch am ehesten etwas«, schloß sie ihren Bericht.

Im Mai 1942 schrieb eine Erzieherin über Ernst: »Keine besonderen Auffälligkeiten außer üblichen Lausbubereien, wie bei Buben seines Alters an der Tagesordnung.« Außerdem berichtete sie: »Hat auch seine guten Seiten. So hilft er z. B. bei der Pflege der hilflosen Kinder mit, gibt ihnen ganz geduldig löffelweise ihren Brei.«

Einige Betreuer/-innen sahen Ernst nicht als »asozialen« oder »unverbesserlichen« Jungen. Im Gegenteil, sie beschrieben ihn als liebenswürdig, hilfsbereit und anhänglich.

Was geschah mit Ernsts Vater?

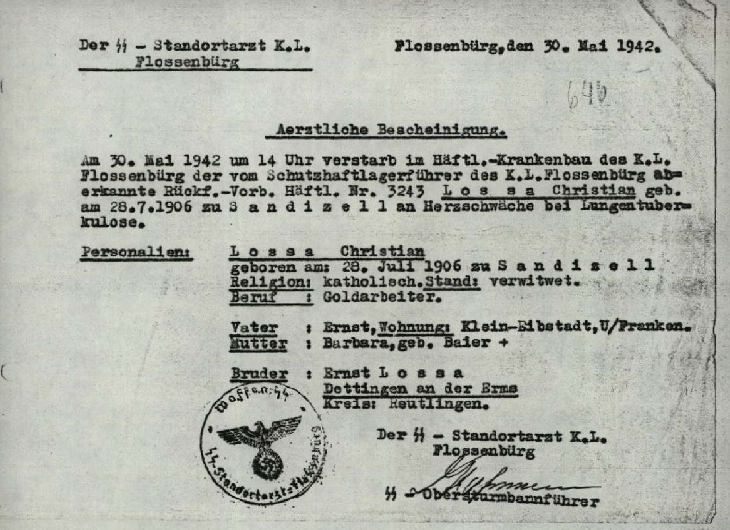

Im Januar 1936, einige Monate, bevor Ernst in die Schule kam, verhaftete die Polizei seinen Vater Christian Lossa. Ohne Gerichtsurteil verschleppte sie ihn in das Konzentrationslager Dachau bei München. In seinen Einlieferungsdokumenten steht unter Haftart »Arbeitszwang«.

Erfuhr Ernst, dass sein Vater im KZ war? Falls er davon wusste, machte er sich sicher Sorgen. Falls er keine Ahnung hatte, wunderte er sich bestimmt, dass er nichts von ihm hörte.

Erst drei Jahre später, zu Weihnachten 1938, kam Christian Lossa wieder frei. Doch im Herbst 1941 wurde er in Nürnberg erneut festgenommen. Diesmal kam er in das KZ Flossenbürg. Dort wurde er als »BV rückfällig« vermerkt. Die Abkürzung »BV« stand vermutlich für »Berufsverbrecher«. Unter diese Kategorie fielen Häftlinge, die von den Nationalsozialisten als »Kriminelle« ansahen. Dazu konnten damals schon kleinste »Vergehen«, zum Beispiel Verstöße gegen die Meldepflicht, also auch eine fahrende Lebensweise ausreichen. Auch das Verkaufen von Waren an der Haustür ohne Wandergewerbeschein konnte ein Grund sein. Im Mai 1942 starb Ernsts Vater im KZ Flossenbürg. Laut offizieller Bescheinigung war die Todesursache Herzschwäche. Dabei war Christian Lossa erst 35 Jahre alt.

Fast sieben Jahre lebte Ernst schon im Kinderheim Hochzoll, als er 1940 erneut aus seiner Umgebung gerissen wurde. Seine Betreuer/-innen hielten ihn für »unerziehbar«. Da war er gerade zehn Jahre alt. Deswegen schoben sie ihn in das Jugenderziehungsheim Indersdorf der sogenannten Nationalsozialistischen Volkswohlfahrt ab.

Auch hier geriet Ernst mit den strengen Regeln in Konflikt. Immer wieder wurde er beim Klauen erwischt. Ernst beteuerte, dass er aufhören wolle zu stehlen, aber oft könne er einfach nicht widerstehen. Für die Erzieher/-innen war jedoch klar, Ernst sei ein hoffnungsloser Krimineller, sein Verhalten müsse erblich sein. Das waren die Vorurteile, die die Nationalsozialisten von Jenischen hatten.

»Wir kriegen unser Geld! Du weißt was sonst passiert!«

Im Jugenderziehungsheim Indersdorf herrschte ein raues Umgangsklima. Einige ältere Jugendliche bedrohten und schikanierten die jüngeren Heimkinder. Ein »Neuer« wie Ernst hatte es wahrscheinlich besonders schwer. Aus zahlreichen Dokumenten wissen wir, dass Ernst stahl. Warum er das tat, was dahinter steckte, können wir nur vermuten. Forderten die Großen Geld von ihm? Erpressten sie ihn vielleicht sogar?

Ernst: »Ich habe kein Gore.«

Anderer Junge: »Kein Gore hat er, habt ihr das gehört? Ein kleiner Zigeuner. Dann klaust du eben was, das könnt ihr doch gut.«

Weiterer Junge: »Bis Freitag hast du das Geld, ist das klar? Sonst schlagen wir dich grün und blau.«

Ernst stahl nicht nur Geld, sondern auch kleinere, wertlose Gegenstände. Eines Tages kam es, wie es kommen musste: Sein Versteck, das er »Schatzkammer« nannte, wurde entdeckt. Auch den goldenen Anhänger seiner Mutter hatte Ernst unter den gestohlenen Dingen aufbewahrt. Dass es wirklich ihm gehörte, glaubte ihm weder die Heimleiterin noch der Pfarrer.

»Was – machst – du – da?«

»Ich wollte …«

»Du Lump, du Nichtsnutz, du kleiner Gauner! […] Dir werde ich das Stehlen austreiben! Mitkommen!«

»Aber ich hab nichts gemacht.«

»Wie oft habe ich dich gewarnt? Hm, wie oft? […] Ich dulde das nicht im Haus.« […]

»Was hast Du dazu zu sagen?«

»Das war ich nicht.«

»Du sollst mich nicht anlügen! Wo hast du das gestohlen?«

»Das hab ich nicht gestohlen. Das hat mir meine Oma geschenkt.«

»A und C, 1. März 1929. Ein Medaillon zur Verlobung oder Hochzeit. Und du willst mir erzählen, dass das dir gehört?«

»Ja.«

»Nicht nur ein Dieb, sondern auch noch ein unverbesserlicher Lügner! Hinaus mit ihm«

Robert Domes, Nebel im August. Die Lebensgeschichte des Ernst Lossa

© 2008 cbt Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH

Schöne Dinge zogen Ernst magisch an

Ernst klaute immer wieder, meist Gegenstände ohne großen Wert: Kämme, Radiergummis, Streichhölzer, oft Essen, manchmal ein paar Münzen, einmal eine Uhr. Er wolle mit dem Stehlen aufhören, erklärte er, doch wenn er etwas Schönes sehe, müsse er ständig daran denken. Auch ohne erwischt worden zu sein, beichtete Ernst manchmal ganz zerknirscht, was er in der letzten Zeit hatte mitgehen lassen.

Da die Besitzer/-innen ihre Sachen sofort erkannt hätten, konnte Ernst sie nie benutzen. Es war also eigentlich sinnlos. Er bewahrte seine Schätze in Verstecken außerhalb des Heims auf. Hatte er etwas freie Zeit, zog er sich dorthin zurück und breitete seinen kleinen Besitz vor sich aus. In diesen Augenblicken, in denen er seine »Schatzkammern« öffnete, erlebte er vielleicht so etwas wie Privatsphäre, die es im Heimalltag sonst nicht gab.

Doch niemand wollte wissen, was wirklich mit Ernst los war und welche Ursachen das Klauen hatte. Die Erwachsenen, die für ihn verantwortlich waren, hatten ihn endgültig in eine Schublade gesteckt. Er hätte sich noch so viel Mühe geben können, die Zuschreibungen »Zigeuner«, »Dieb«, »unerziehbar« und »asozial« wurde er nicht mehr los.

Die Vorurteile gipfelten darin, dass eine Gutachterin ihn im Oktober 1940 als »triebhaften Psychopathen« abstempelte. Eine verheerende Diagnose, denn damit galt Ernst im Alter von zehn Jahren als psychisch krank und gefährlich. Der Heimleiter schloss sich diesem Urteil an und beantragte eine anderweitige Unterbringung.

Im April 1942 wurde Ernst in die sogenannte Heil- und Pflegeanstalt Kaufbeuren in Bayern eingewiesen. Hier wohnten fast ausschließlich Patient/-innen mit schweren Krankheiten oder mit Beeinträchtigungen. Doch Ernst war weder krank, noch hatte er eine körperliche oder geistige Beeinträchtigung.

Er verhielt sich weiterhin oft unangepasst und beging kleinere Diebstähle. Gleichzeitig wurde er aber von Mitarbeiter/-innen der Anstalt aufgrund seiner Liebenswürdigkeit und Hilfsbereitschaft sehr geschätzt. Ein Pfleger sagte später, dass er Ernst nie richtig böse sein konnte, auch wenn er viel dummes Zeug anstellte.

Was steckte hinter Ernsts Klauen?

In der sogenannten Heil- und Pflegeanstalt entwendete Ernst nicht nur kleinere Gegenstände, häufig stahl er auch Lebensmittel. In der Krankenakte, die man über ihn anlegte, steht: »Lossa stahl, was er konnte, war vor allem auf Schlüssel aus, gelangte in den Apfelkeller und in die Werkzeugkammer, verkaufte Äpfel an Mitkranke.« An dieser kurzen Notiz ist einiges bemerkenswert.

Ernst interessierte sich ganz besonders für Schlüssel. Die Einweisung in die Anstalt war wie eingesperrt zu sein. Die Schlüssel ermöglichten ihm vor allem den Zugang zu verbotenen Orten, doch vielleicht fühlte Ernst sich auch weniger machtlos und ausgeliefert, wenn er im Besitz von Schlüsseln war?

Seine Leidenschaft für Werkzeuge war schon in einer Beurteilung aus dem ersten Schuljahr erwähnt worden. Damals nahm sich Ernst Fahrräder und Fahrradwerkzeug. Wahrscheinlich interessierten sich damals viele Jungen in Ernsts Alter für Technik.

Einen Teil der erbeuteten Äpfel verkaufte er an die Patient/-innen. Aber: Wozu brauchte er Geld? Warum gab es überhaupt einen Bedarf an Lebensmitteln? Die Patient/-innen wurden doch von der Klinik mit Essen versorgt. Machte das, was der Speiseplan vorsah, nicht satt?

Ernst war völlig gesund, er war ein ausgezeichneter Sportler und konnte gut diskutieren. Manchmal wurde er sogar für älter gehalten, als er eigentlich war. Mit der Einweisung in die sogenannte Heil- und Pflegeanstalt Kaufbeuren im April 1942 war Ernst endgültig am falschen Ort gelandet.

Viele Patient/-innen in Kaufbeuren waren stark beeinträchtigt, konnten nicht aufstehen und mussten gefüttert werden. Zwar war Ernst hilfsbereit und unterstützte das Klinikpersonal bei der Pflege. Andererseits eckte er weiterhin an. Er bestahl jüngere Kinder, ärgerte sie und setzte sie unter Druck. Im Mai 1943 wurde er erneut verlegt. Er kam nach Irsee in eine Nebenstelle der Heilanstalt Kaufbeuren.

Ernst bemerkte, dass in beiden Anstalten etwas nicht stimmte. Viele Kranke bekamen kaum zu essen und wurden immer schwächer. Kinder, die am Abend noch putzmunter waren, lagen am nächsten Morgen schlaff in ihren Betten. Einen Tag später waren sie tot. Der Pfleger, der die Toten für die Beerdigung vorbereitete, hatte viel zu tun.

Ernst fand heraus, dass die vielen Todesfälle etwas mit dem Himbeerwasser zu tun hatten, das einige Kinder zu trinken bekamen: Im Himbeerwasser wurden Tabletten aufgelöst, damit sie nicht so bitter schmeckten. Eines Abends wollte der Nachtpfleger, dass auch Ernst davon trank. Doch Ernst weigerte sich. Ein anderes Mal versuchten die Pfleger es mit Kaffee. Aber Ernst wusste, was hier los war. Er wurde sehr vorsichtig. Um nichts in der Welt wollte er dieses Zeug zu sich nehmen.

Einzelnen Erwachsenen vertraute er sich an und erzählte ihnen von seinen beunruhigenden Beobachtungen. Ernst fürchtete um sein Leben.

»Vorsicht, Himbeerwasser!«

Ernst hatte richtig erkannt, was in den sogenannten Heil- und Pflegeanstalten vor sich ging.

Im Weltbild der Nationalsozialisten hatte das Leben kranker, schwacher und von Menschen mit Beeinträchtigungen keinen Wert. Deswegen beschlossen sie, sie zu töten. Sie bezeichneten das als »Euthanasie«, was auf Griechisch »schöner Tod« bedeutet. Ein höhnischer und beschönigender Begriff, denn in Wirklichkeit handelte es sich um Morde, bei denen anhand der »Nützlichkeit« eines Menschen über dessen Leben und Tod wurde.

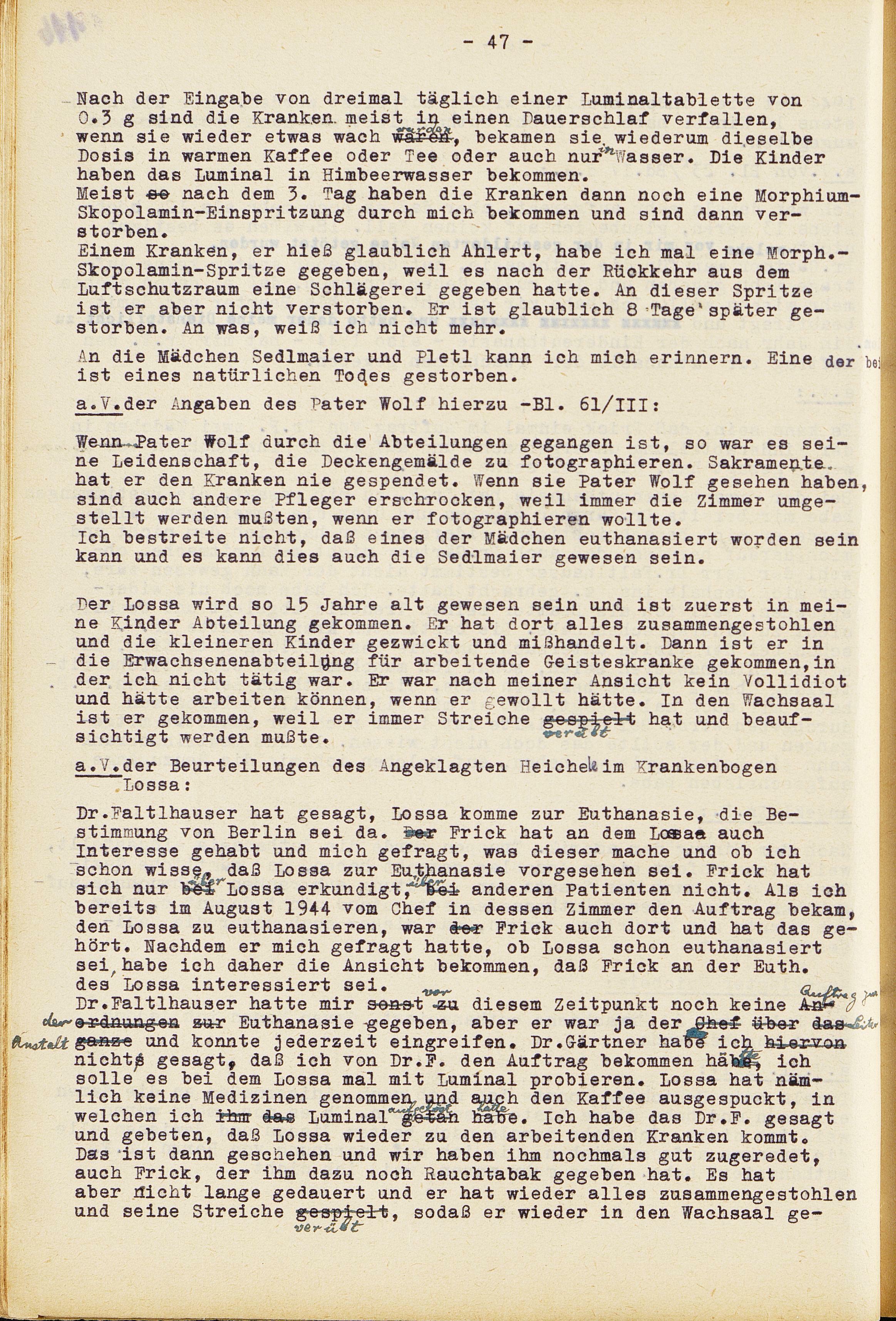

In den Jahren 1940 und 1941 wurden Zehntausende Patient/-innen in Spezialanstalten mit Gas umgebracht. Auch aus Kaufbeuren wurden damals hunderte Patient/-innen abgeholt. Die Morde liefen unter dem Tarnnamen »T4«, weil sie von der Berliner Tiergartenstraße 4 aus zentral organisiert wurden. 1941 wurden die »Aktion T4« gestoppt. Das bedeutete aber nicht das Ende der »Euthanasie«. Nur die Methode änderte sich.

In Kaufbeuren und Irsee sowie etlichen anderen Heil- und Pflegeanstalten wurde die »Vernichtung unwerten Lebens« weiter praktiziert. Die Patient/-innen starben nach Verordnung einer fettlosen Hungerkost oder wurden mittels Spritzen und Überdosen von Medikamenten aktiv umgebracht. Ein häufig verwendetes Mittel war Luminal. Das waren die in Himbeerwasser eingerührten Tabletten, vor denen Ernst solche Angst hatte.

Insgesamt wurden über 2.000 Erwachsene und Kinder aus Kaufbeuren und Irsee ermordet.

Ernsts Freund war Leichenwäscher

Max Ries, einer der ältesten Mitarbeiter in Irsee, war Ernsts Lieblingspfleger. Er stand schon kurz vor der Rente. Eigentlich war er Friseur und schnitt den Männern in der Anstalt einmal im Monat die Haare. Außerdem war Max Ries dafür zuständig, dass die gestorbenen Patient/-innen für die Beerdigung vorbereitet wurden.

Manchmal war Ernst dabei, wenn Ries sich um die Toten kümmerte. Im Winter hatte der Leichenwäscher besonders viel zu tun. In den Totenscheinen standen auffällig oft die gleichen Todesursachen, oft war es »Lungenentzündung«.

Ernst verbrachte so viel Zeit wie möglich mit seinem Freund Max Ries. Ihm vertraute er auch an, dass er glaubte, er müsse sterben.

1947/48 fand in Kempten ein Prozess gegen einige Mitarbeiter/-innen der Anstalt Irsee wegen der dort verübten Patientenmorde statt. Max Ries trat als Zeuge auf. Damals erinnerte er sich:

»Lossa sagte einmal zu mir, er möchte sterben, solange ich noch da sei, weil er dann schön eingesargt werde. Ich habe gesagt, er sei doch ein gesunder und kräftiger Bursche und werde noch lange nicht sterben. Er gab mir dann sein Bild, welches ich bei mir habe.«

Ernst erzählte noch jemandem von seinem Verdacht

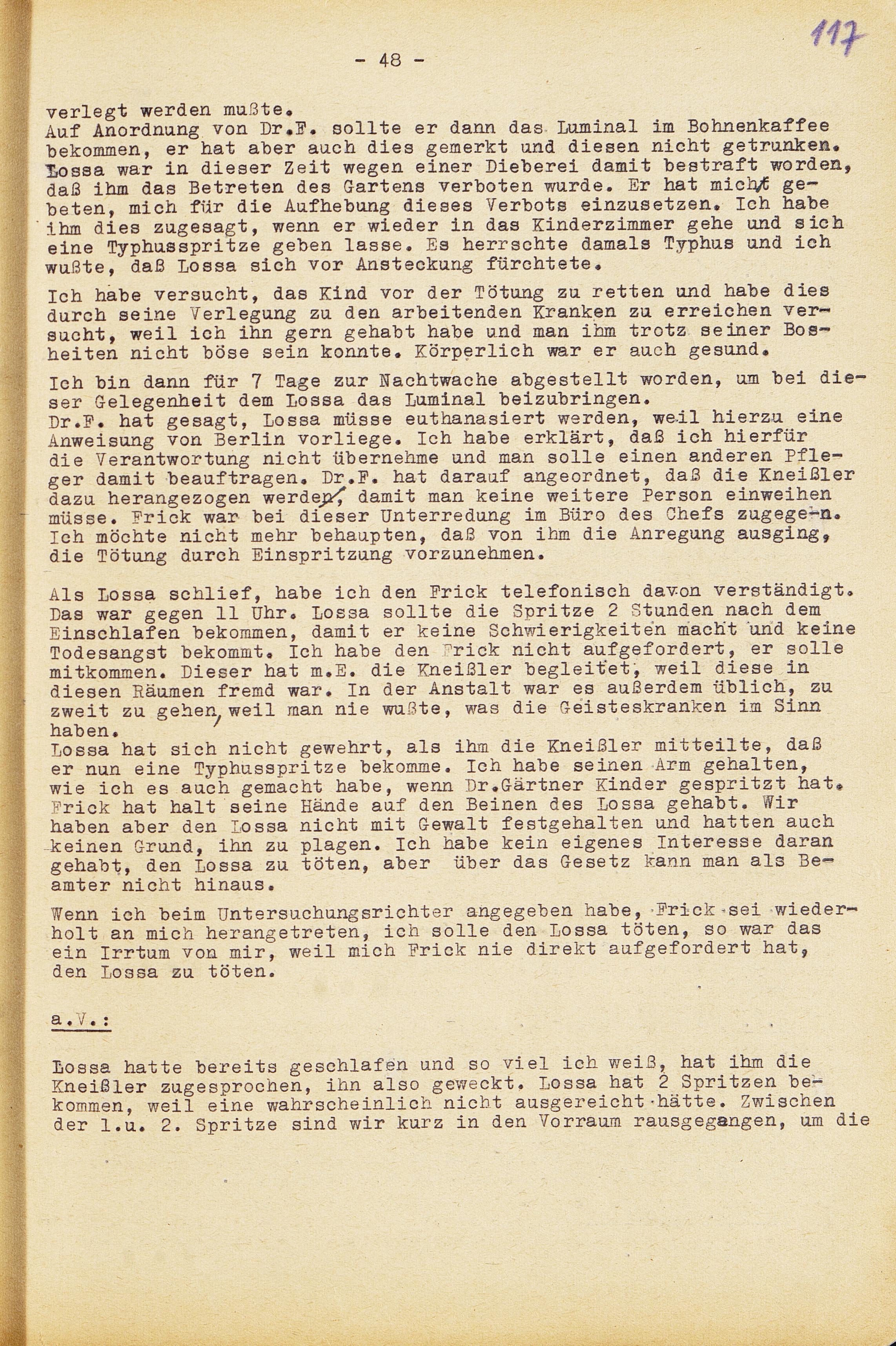

Manchmal schlief Ernst im Männerwachsaal, in dem Patienten getötet wurden. Das hatte er sicherlich mitbekommen. Ernst hatte panische Angst, dass ihm eine tödliche Spritze verabreicht würde. Außer dem Pfleger Max Ries vertraute Ernst seine Beobachtungen und Ängste auch dem Ehepaar Braun an. Die Brauns arbeiteten ebenfalls als Pfleger/-innen in der Anstalt Irsee.

Frau Braun berichtete später: »Der Lossa war ein aufgeweckter Junge und hat auf alles geschaut. Mir hat er mal erklärt, er glaube im Krankenzimmer gehe es nicht mit rechten Dingen zu.«

Ernsts Ängste waren begründet: eines Nachts kamen eine Krankenschwester, ein Pfleger und sogar der Verwaltungsleiter in sein Zimmer. Drei – das war ungewöhnlich. Er bekäme jetzt eine Typhusspritze, logen sie ihn an. Ernst hatte riesige Angst vor Typhus, doch er wollte keine Spritze und wehrte sich. Sein Körper wies später Spuren von Gewalt auf.

Noch am Abend zuvor hatte Ernst dem Pfleger Max Ries das Foto von sich gegeben. Er hatte es ihm als Andenken geschenkt, für den Fall, dass er sterben würde. Als Ries am nächsten Tag zur Arbeit kam, fand er seinen jungen Freund in seinem Zimmer. Er erschrak: Ernst atmete schwer und reagierte nicht.

Diesmal hatte die Klinikleitung ganz sicher gehen wollen, dass nichts schief ging: Eine Pflegerin hatte ihm gleich zwei Spritzen mit dem starken Betäubungsmittel Morphium-Scopolamin gegeben. Ernst starb am Nachmittag des 9. August 1944 an dieser Medikamentenüberdosis.

1948 gab es einen Prozess gegen sieben Mitarbeiter/-innen der Anstalt Irsee. Sie wurden des vielfachen Mordes angeklagt. In der Beweisführung ging es auch darum, was mit Ernst passiert war. Zahlreiche Menschen sagten über ihn aus. Alle konnten sich genau an Ernst erinnern. Bei anderen Opfern war dies nicht der Fall.

In einem Punkt waren sich alle Zeug/-innen einig: Ernst war kerngesund und hatte keine körperlichen oder psychischen Beeinträchtigungen. Sie betonten, dass er ein aufgewecktes Bürschchen war und fragten sich, warum er in der Anstalt gelandet war. Sein plötzlicher Tod war den Befragten unbegreiflich. Tags zuvor war Ernst noch im Garten herumgesprungen. Einigen Zeug/-innen war aufgefallen, dass die Klinikleitung sehr darauf drängte, dass Ernst endlich »euthanasiert« werde.

Bei Ernsts Tod handelte es sich um ein regelrechtes Mordkomplott. Alles war genau geplant. Ernst wusste zu viel über die Morde in der Anstalt und war zur Bedrohung geworden. Offensichtlich sollte er unter allen Umständen zum Schweigen gebracht werden.

In dem Prozess aus dem Jahr 1948 beschuldigte die Staatsanwaltschaft den ehemaligen ärztlichen Leiter der Anstalt Irsee, Valentin Faltlhauser, des Mordes. Nach dem »Fall Lossa« befragt, behauptete er zunächst, er habe Ernsts Ermordung auf massiven Druck »aus Berlin« veranlasst. Allerdings lagen dem Gericht keine Dokumente vor, die dies belegten. Dass ein Beamter aus Berlin eigens in die bayrische Provinz reiste, um die Tötung eines Jugendlichen durchzusetzen, ist unwahrscheinlich.

Außerdem begründete Faltlhauser die Anordnung, Ernst zu töten, mit Mitleid. Anders als alle übrigen Befragten beurteilte er Ernst als »geisteskrank«:

»Es ist zwar die Aufgabe des Arztes zu heilen, aber auf der anderen Seite hat er doch auch Mitleid mit seinen Kranken zu haben. Auch im Falle Lossa war dies maßgebend, weil dieser Zeit seines Lebens eingesperrt und dadurch nicht gerade gut behandelt gewesen wäre.«

Er stellte den Mord an Ernst als eine Art Erlösung dar. Das Hauptmotiv war jedoch vermutlich, dass Faltlhauser Ernst als Bedrohung empfand, weil er die mörderischen Vorgänge in der Klinik durchschaut hatte.

Versuchte ein Pfleger tatsächlich, Ernst zu retten?

Der Pfleger Paul Heichele war in der Nacht von Ernsts Ermordung dabei. Im Prozess von 1948 saß er auf der Anklagebank und versuchte, jede Verantwortung von sich zu weisen. Er behauptete, er habe Ernst gemocht und versucht, ihm das Leben zu retten. Doch dann sei er zur Nachtwache abgestellt worden, um Ernst eine Medikamentenüberdosis zu geben. Er habe jedoch darum gebeten, einen anderen Pfleger zu beauftragen.

Trotzdem half Paul Heichele, Ernst festzuhalten, als die Krankenschwester ihm die tödliche Spritze verabreichte. »Über das Gesetz kann man als Beamter nicht hinaus«, begründete der Pfleger sein Handeln. Ob Ernst wirklich »geisteskrank« gewesen sei, habe er selbst nicht beurteilen können. Das Urteil des ärztlichen Direktors Faltlhauser sei ihm jedoch Garantie genug gewesen, dass Ernst umgebracht werden müsse. Zu Beginn seiner Vernehmung hatte Paul Heichele allerdings über Ernst gesagt: »Er war nach meiner Ansicht kein Vollidiot und hätte arbeiten können«.

Heichele bezweifelte also, dass es richtig war, mitzumachen. Doch die Erfüllung seiner »Dienstpflicht« hatte für den Pfleger offenbar mehr Gewicht, als Ernsts Leben zu retten.

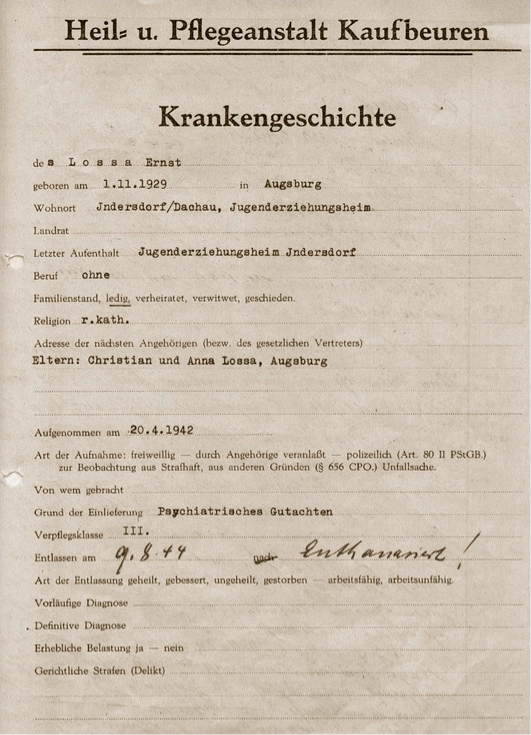

Das Deckblatt von Ernsts Krankenakte verdeutlicht sein Schicksal in brutaler Deutlichkeit. In der mit »Entlassen am« überschriebenen Zeile ist »9.8.44« eingetragen, der nächste vorgedruckte Begriff »nach« ist durchgestrichen, statt eines Ortes ist dort »Euthanasiert!« zu lesen. Das ist eine beschönigende Bezeichnung für »ermordet«.

In den Leichenschauschein wurde dagegen etwas völlig anderes eingetragen, um die wahre Todesursache zu verschleiern. Dort steht als »Grundleiden« »Asocialer Psychopath«, als »Todesursache« schrieb der zuständige Arzt »Bronchopneumonie« (Lungenentzündung). Sterbeort: »Anstalt Irsee«.

Was passierte mit Ernsts Mörder/-innen?

Den ärztlichen Leiter der Anstalt Irsee, Valentin Faltlhauser, verurteilte das Gericht wegen »Anstiftung zur Beihilfe zum Totschlag« in mindestens 300 Fällen zu drei Jahren Haft. Wegen Anrechnung der Untersuchungshaft und weil er schon 72 Jahre alt war, wurde ihm die Strafe jedoch erlassen. Er musste nicht ins Gefängnis.

Wegen Beihilfe zum Totschlag in mindestens zwanzig Fällen wurde der Pfleger Paul Heichele zu einer Gefängnisstrafe von einem Jahr verurteilt. Die Strafe galt durch die vorangegangene Untersuchungshaft als abgegolten. Auch er musste nicht mehr ins Gefängnis.

Die Krankenschwester Pauline Kneissler, die Ernst die tödliche Spritze setzte, wurde wegen der von ihr verübten »Euthanasie«-Morde zu vier Jahren Zuchthaus verurteilt.

Auf ein Berufsverbot verzichtete das Gericht in allen Fällen. Außer Pauline Kneissler konnten die Angeklagten nach Prozessende ihr Leben unbehelligt fortsetzen. Fast so, als wäre nichts geschehen.

Wie schreibt man über Ernsts Tod?

Mit seinem berührenden Buch »Nebel im August« hat Robert Domes Ernst ein Denkmal gesetzt. Es ist ihm gelungen, ihn nicht einfach als wehrloses Opfer darzustellen. Der Autor beschreibt auch, wie die Ermordung abgelaufen sein und wie Ernst sich gewehrt haben könnte.