Gert kam 1928 in Erfurt als Kind eines Afroamerikaners und einer Deutschen zur Welt. Er war Afrodeutscher. Schwarze gab es damals in Deutschland nur sehr wenige, schätzungsweise zwischen 2.500 und 3.000.

Sein Vater, dessen Arbeitsaufenthalt in Deutschland befristet war, musste schon kurz nach Gerts Geburt in die USA zurück. Und weil seine Mutter es als Berufstätige nicht schaffte, sich allein um ihn zu kümmern, wuchs Gert bei seinen Großeltern in der thüringischen Kleinstadt Witterda auf. Dort hatte er eine schöne Kindheit, die zunächst auch von der Machtübernahme der Nationalsozialisten nicht gestört wurde.

Gert wurde 1936 eingeschult, und sein Lehrer, Herr Richard, behandelte ihn nicht anders als die anderen Kinder. Doch dann brach im September 1939 der Krieg aus, und Herr Richard wurde in die Armee eingezogen. Der neue Lehrer, Herr Kramer, war in der NSDAP und ließ Gert seine rassistische Einstellung deutlich spüren.

Jeden Tag musste Gert darauf gefasst sein, vor seinen Mitschülern gedemütigt, beschimpft und geschlagen zu werden. Dabei war es egal, was er tat: Auch wenn er seine Hausaufgaben gemacht und artig auf seinem Platz gesessen hatte, wurde er bestraft. Deshalb begann Gert immer häufiger, den Unterricht zu schwänzen. Stattdessen besuchte er einen Sommer lang regelmäßig die Schäfer, die mit ihren Hunden und den großen Schafherden immer irgendwo in der Nähe weideten. Dort, bei den schweigsamen Männern und unter den friedlichen Tieren, fühlte er sich sicher.

Die Liebe seiner Eltern wurde bestraft

Viel weiß Gert nicht über seinen Vater Jack, denn die beiden haben sich nie wirklich kennengelernt. Fest steht, dass er 1927 aus den USA im Auftrag seiner Firma als Stahlarbeiter nach Erfurt kam, um an einer Eisenbahnbrücke mitzubauen.

Eines Tages muss er in die Schneiderei des Großvaters von Gert gekommen sein, um sich einen Anzug machen zu lassen, und lernte dort Gerts Mutter Marianne kennen. Sie verliebten sich und Marianne wurde schwanger. Als die Brücke nach zwei Jahren fertig war, wurde Jack von seiner Firma zurück in die USA geschickt. Es schien, als wäre die Liebesgeschichte seiner Eltern damit beendet.

Doch Jahre später sollte Jack in das Deutsche Reich zurückkehren, tragischerweise zu einem buchstäblich lebensgefährlichen Zeitpunkt: 1943, mitten im Weltkrieg, stand er auf einmal wieder vor der Tür und wollte Marianne heiraten! Dieser romantische Besuch wurde von den nationalsozialistischen Behörden brutal beendet: Jack wurde nach Auschwitz deportiert und kehrte nie mehr zurück, Marianne musste Zwangsarbeit leisten. Das alles geschah, kurz nachdem Gert selbst inhaftiert worden war – ihm wurde also die Chance genommen, seinem Vater noch einmal zu begegnen.

Der Lehrer und ein Polizist wollten Gert loswerden

Lehrer Kramer zeigte Gert mehrfach wegen Schuleschwänzens bei der Polizei an und stieß dort auf offene Ohren: Der Polizist Massino verwarnte Gerts Großmutter und drohte damit, dass Gert ins Heim kommen würde.

»Mein persönlicher Standpunkt bezüglich des Gert Schramm geht jedoch dahin, daß wir allzu großen Wert auf die geistige Erziehung des Jungen gar nicht zu legen brauchen. Er ist ein Negerbastard, und muß ja einmal doch aus der deutschen Volksgemeinschaft ausgeschieden werden. Bezüglich der sittlichen Verwahrlosung so wird sich das Gesundheitsamt mit dem Jungen in absehbarer Zeit befassen. Eine Rücksprache mit mir in dieser Angelegenheit halte ich für angebracht. Heil Hitler!«

An der extrem rassistischen Wortwahl in dem offiziellen Brief des Beamten wird deutlich, wie stark und verbreitet der Rassismus in der Gesellschaft war und wie selbstverständlich er offen gezeigt wurde. Die beiden Männer versuchten in der folgenden Zeit, Gert von seinen Großeltern wegzuholen. In ihren Augen gehörte er nicht zur Gesellschaft. Zum Glück reagierten die Großeltern schnell: Sie meldeten Gert in der Schule ab und brachten ihn nach Langensalza zu seiner Mutter.

So blieb ihm erspart, was mehrere hundert Jugendliche aus dem Rheinland durchleiden mussten, die aus Verbindungen zwischen den nach dem Ersten Weltkrieg dort stationierten, schwarzen französischen Kolonialsoldaten und weißen deutschen Frauen stammten: Sie wurden im Frühjahr 1937 zwangssterilisiert. Schwarze Menschen sollten in den Augen der Nationalsozialisten keine Kinder kriegen.

Wer bestimmt, wen man heiraten und mit wem man Kinder kriegen darf?

In den Augen der Nationalsozialisten waren Menschen unterschiedlich wertvoll. Das versuchten sie biologisch zu begründen. Sie glaubten, es würde verschiedene menschliche »Rassen« geben. Allen anderen überlegen seien die »Arier/-innen«. Die stellten sie sich als groß, sportlich, blond und blauäugig vor. Zu den »Arier/-innen« zählten die Nationalsozialisten auch sich selbst. Jüdische, muslimische, schwarze und slawische Menschen, Sinti und Roma sahen sie als andere »Rassen« an. Sie wurden als »minderwertig« und zum Teil noch nicht einmal als Menschen angesehen.

Mit ihnen sollten »Arier/-innen« keine Kinder kriegen. Die Nationalsozialisten glaubten nämlich, dass diese »Minderwertigkeit« an den Nachwuchs vererbt würde.

Die Nationalsozialisten gaben sich große Mühe, um ihrer menschenverachtenden Anschauung den Anschein von Wissenschaftlichkeit und Rechtmäßigkeit zu geben. Zu diesem Zweck erließen sie 1935 die Nürnberger Gesetze, in denen genau geregelt wurde, wann eine Person als jüdisch galt. Ehen und Liebschaften zwischen nicht-jüdischen und jüdischen Deutschen waren verboten.

Das gleiche galt auch für schwarze Menschen. Eine solche verbotene Verbindung zwischen zwei Menschen wurde als »Rassenschande« bezeichnet. Gerts Eltern Marianne und Jack hatten sich trotz des rassistischen Gegenwinds verliebt.

Damit Kinder und Jugendliche die rassistischen Einstellungen übernahmen, wurde in den Schulen das Fach »Rassenkunde« eingeführt. Im Unterricht wurde Propagandamaterial wie die hier gezeigte Schautafel verwendet.

Der Held der Olympischen Spiele von 1936 hieß Jesse Owens

1936, im gleichen Jahr in dem Gert eingeschult wurde, fanden in Berlin die Olympischen Spiele statt. Im Vorfeld hatte es vor allem in den USA Proteste dagegen gegeben: Man wusste, dass im Deutschen Reich rassistische und antisemitische Gesetze erlassen wurden und bei der Olympiade sollten doch alle Sportler/-innen die gleichen Chancen haben.

Daher musste sich die deutsche Regierung offiziell verpflichten, die Regeln der »Olympischen Idee« einzuhalten. Für die Zeit der Sportveranstaltung wurden diskriminierende Schilder, wie zum Beispiel »Juden unerwünscht«, aus Geschäften und öffentlichen Einrichtungen auch tatsächlich entfernt.

Natürlich hofften die Nationalsozialisten, dass die deutschen Sportler/-innen die vermeintliche Überlegenheit der »arischen Rasse« beweisen würden. Doch zu ihrem großen Ärger wurde der Afroamerikaner Jesse Owens der prominenteste Sportler dieser Spiele. Er gewann vier Goldmedaillen für die USA und wurde von vielen Medien gefeiert. Das passte nicht in Adolf Hitlers Weltbild, er tobte!

Weil der Lehrer in Witterda Gert ständig ohne Grund bestrafte und beschimpfte, verlor er allen Spaß an der Schule. Er schwor sich, so bald wie möglich eine Berufsausbildung anzufangen. Gert wollte Automechaniker werden – denn Autos waren seine Leidenschaft!

»Alles, was rollte oder sich drehte, interessierte mich von klein auf brennend. Ich baute meine Spielzeugautos auseinander und wieder zusammen, weil ich herausfinden wollte, wie sie funktionierten. Dieses Faible gefiel Opa Werner. Er hat mein technisches Geschick früh erkannt und gefördert. [...] Ich wusste schon als Sechsjähriger, was ein ›Vierzehner‹, ein ›Siebzehner‹ oder ein ›Neunzehner‹ ist.«

Gert verließ die Schule, als er 14 war, suchte voller Hoffnung eine Lehrstelle. Doch er wurde bitter enttäuscht:

»(Mir wurde) von amtlicher Seite sofort und unmissverständlich klargemacht, dass mir, einem Nichtarier, keine ordentliche Lehre zustehe – [...] es hagelte eine Absage nach der anderen.«

Nur durch die Beziehungen seiner Großeltern fand er schließlich doch einen Betrieb, bei dem er im Januar 1943 zumindest als ungelernter Hilfsarbeiter anfangen durfte.

Von den gleichaltrigen Lehrlingen hielt er sich dort von Anfang an fern: Sie waren alle in der Hitlerjugend (HJ) und erschienen manchmal sogar in ihren Uniformen zur Arbeit. Doch abgesehen von ein paar dummen Sprüchen ließen sie Gert in Ruhe: Sie wussten, dass er seine Arbeit gut machte und dafür vom Chef, von dessen Frau und vom Gesellen sehr geschätzt wurde.

Die anderen Lehrlinge kamen manchmal in ihren HJ-Uniformen zur Arbeit

Die Hitlerjugend (HJ) war die Jugendorganisation der NSDAP. Nach 1933 war sie die einzige staatliche Organisation für Jugendliche. Mädchen waren in einer eigenen Untergruppe, dem Bund Deutscher Mädel organisiert. Kinder und Jugendliche sollten auch außerhalb der Schule im Sinne der nationalsozialistischen Weltanschauung erzogen werden. Es wurden »Heimatabende« und Sportnachmittage, Ausflüge und Aufmärsche veranstaltet. Sie bekamen alle die gleichen Uniformen, denn sie sollten sich als Teil einer engen Gemeinschaft fühlen.

Die Mitgliedschaft war spätestens ab 1939 nicht mehr freiwillig: Der Staat wollte alle Jugendlichen zwischen 10 und 18 Jahren unter seine Kontrolle bringen. Dahinter steckte, dass Hitler einen Krieg vorbereitete und die militärische Erziehung die Jugendlichen auf den Soldatendienst vorbereiten sollte. Also wurde eine »Jugenddienstpflicht« eingeführt – wer Veranstaltungen der HJ fernblieb, konnte bestraft werden.

Gert konnte als »Nicht-Arier« nicht Mitglied werden und wurde dadurch zum Außenseiter. Aber das fand er gar nicht so tragisch:

»Ich mochte schon damals keine eingeschworenen Gemeinschaften, wo Uniformzwang herrschte und den Leuten blinder Gehorsam abverlangt wurde. [...] Zum anderen entfielen für mich sämtliche Pflichtveranstaltungen, Diensteinsätze und politische Schulungen, die Angehörige der Hitlerjugend absolvieren mussten.«

Überall Verbote: Keine Perspektiven für »nicht-arische« Menschen

Gleich nach ihrer Machtübernahme 1933 begannen die Nationalsozialisten mit der Ausgrenzung von denjenigen Deutschen, die für sie nicht als »arisch« galten:

Zuerst wurden alle Juden und Jüdinnen, die im Staatsdienst arbeiteten, entlassen. Nur einige wenige durften noch Universitäten und Schulen besuchen. Mit Verabschiedung der Nürnberger Gesetze 1935 wurde genau festgelegt, wer als Teil der Gesellschaft angesehen wurde und damit alle Bürgerrechte besaß – und wer nicht.

Menschen, die als »nicht-arisch« angesehen wurden, wie Juden und Jüdinnen, Sinti und Roma oder Schwarze wurden in der Folge ausgeschlossen, diskriminiert und verfolgt.

Ab 1938 konnten Jugendliche, die zu diesem ausgegrenzten Teil der deutschen Bevölkerung gehörten, keine Schulen mehr besuchen, nicht mehr studieren und nicht in einem »arischen« Betrieb ausgebildet werden. In einigen Berufsfeldern konnten sie gar nicht mehr oder nur noch sehr eingeschränkt arbeiten.

Für die Betroffenen bedeutete das den Verlust aller Zukunftschancen – und eine Zukunft sollten sie nach dem Willen der Nationalsozialisten auch nicht haben.

Schwarze Menschen lebten schon lange in Deutschland

Zur Zeit des Nationalsozialismus lebten ganz unterschiedliche schwarze Menschen im Deutschen Reich:

In der französischen Armee kämpften viele Kolonialsoldaten, das heißt, sie stammten aus den asiatischen, nord- und ostafrikanischen Kolonien Frankreichs. Als das Rheinland nach dem 1. Weltkrieg von Frankreich besetzt war, bekamen einige deutsche Frauen Kinder mit französischen Soldaten. Schwarze Deutsche mit Wurzeln in afrikanischen Ländern, wie die sogenannten Rheinlandkinder, werden auch Afrodeutsche genannt.

Einzelne Personen und Familien waren auch schon im 19. Jahrhundert als sogenannte Kolonialmigrant/-innen aus den deutschen Kolonien in Afrika zum Arbeiten oder Studieren ins Deutsche Reich gekommen. Auch aus anderen Ländern kamen Menschen zu diesem Zweck, zum Beispiel aus den USA, so wie Gerts Vater Jack. Er war Afroamerikaner. Einige verliebten sich und heirateten in Deutschland. Manche blieben für eine begrenzte Zeit, andere bauten sich eine Existenz auf.

Für die Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland beschreibt übrigens »schwarz« nicht das Aussehen einer Person, sondern dass er oder sie von Rassismus gegen Schwarze betroffen ist.

Mit den verschiedenen Gruppen schwarzer Menschen wurde im Nationalsozialismus unterschiedlich umgegangen. Es gab keine systematische Verfolgung, trotzdem waren sie einem sehr starken Rassismus ausgesetzt. Viele verloren ihre Arbeit und Bürgerrechte, wurden zwangssterilisiert, in Konzentrationslagern eingesperrt oder ermordet.

Am 6. Mai 1943 – da war er 14 Jahre alt – wurde Gert verhaftet. Einfach so, während der Arbeit in der Autowerkstatt. Er reinigte gerade die Fahrzeuggrube, als er Stimmen hörte und die ledernen Stiefel zweier Beamter der Geheimen Staatspolizei (Gestapo) neben dem Auto über ihm bemerkte. »Sofort rauskommen!«, wurde ihm befohlen. Und ohne Angabe von Gründen nahmen die Männer ihn mit – nicht einmal seinen Blaumann durfte er ausziehen oder die ölverschmierten Hände waschen.

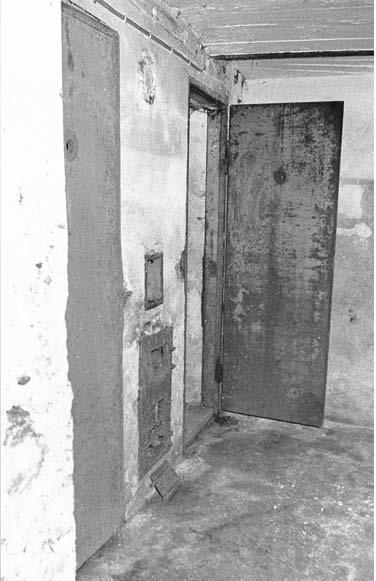

Sie brachten ihn zur Polizeiwache und schlossen ihn in eine Zelle, deren Fenster vergittert waren. Kein Tisch, kein Stuhl, nur ein schmales Bett stand darin. Niemand erklärte ihm, was überhaupt passiert war. Er zerbrach sich den Kopf, was er wohl angestellt haben könnte und dachte an seine Mutter, die sich sicher Sorgen machte. Nach einer Woche wurde er von Langensalza nach Erfurt gebracht und kam dort in ein richtiges Gefängnis, das Polizeigefängnis auf dem Petersberg.

Insgesamt fünf Monate verbrachte Gert dort ganz allein in Einzelhaft, ohne dass er wusste warum.

»Das Alleinsein war für mich nicht das Schlimmste; am meisten litt ich unter der Ungewissheit. Ich wusste nicht, was mit mir passieren würde, hatte keine Nachricht von meinen Angehörigen, nicht mal Fotos oder Andenken an Zuhause. Post und Besuche waren untersagt.

[...] ich wünschte mir nichts sehnlicher, als bei meiner Mutter und meinen Geschwistern zu sein, ganz normal mit ihnen aufzustehen, zu essen oder etwas zu unternehmen. Ein Tag wäre mir genug gewesen, dann hätte ich mich wenigstens von ihnen verabschieden können.«

Wie wurde Gert im Gestapogefängnis in Weimar behandelt?

Von Erfurt wurde Gert nach Weimar gebracht.

Am 8. Juli 2011 hat er der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas ein Interview gegeben. Darin erzählt er ausführlich von seinem Leben. Auch die Zeit, die er als Jugendlicher im Gefängnis zugebracht hat, kommt hier zur Sprache. In diesem Auszug erzählt er von den Haftbedingungen und den Misshandlungen im Gestapogefängnis Weimar.

»Was passiert hier mit mir?«

Auch in einem Rechtsstaat darf die Polizei einen verdächtigen Menschen kurzzeitig ohne richterlichen Beschluss festnehmen. Allerdings muss er nach spätestens 48 Stunden wieder entlassen werden, wenn nicht ein/-e Richter/-in seine weitere Inhaftierung anordnet. Außerdem haben Verhaftete ein Recht darauf, zu erfahren, warum sie verhaftet wurden und dürfen mit einem Anwalt oder einer Anwältin sprechen.

Im Deutschen Reich konnte die Geheime Staatspolizei (Gestapo) willkürlich Menschen verhaften und sie ohne Begründung, ohne zeitliche Beschränkung und ohne Kontakt zu einem Anwalt oder der Außenwelt in ein Gefängnis oder Konzentrationslager stecken. Das bezeichneten sie als »Schutzhaft«, ein Wort, das die wahren Hintergründe dieser Freiheitsberaubung verschleierte.

In den ersten Monaten nach der Machtübernahme 1933 waren es vor allem politische Gegner wie Kommunist/-innen oder Sozialist/-innen, die in »Schutzhaft« genommen wurden. Später wurden viele Menschen aus rassistischen und antisemitischen Gründen mithilfe der »Schutzhaft« inhaftiert.

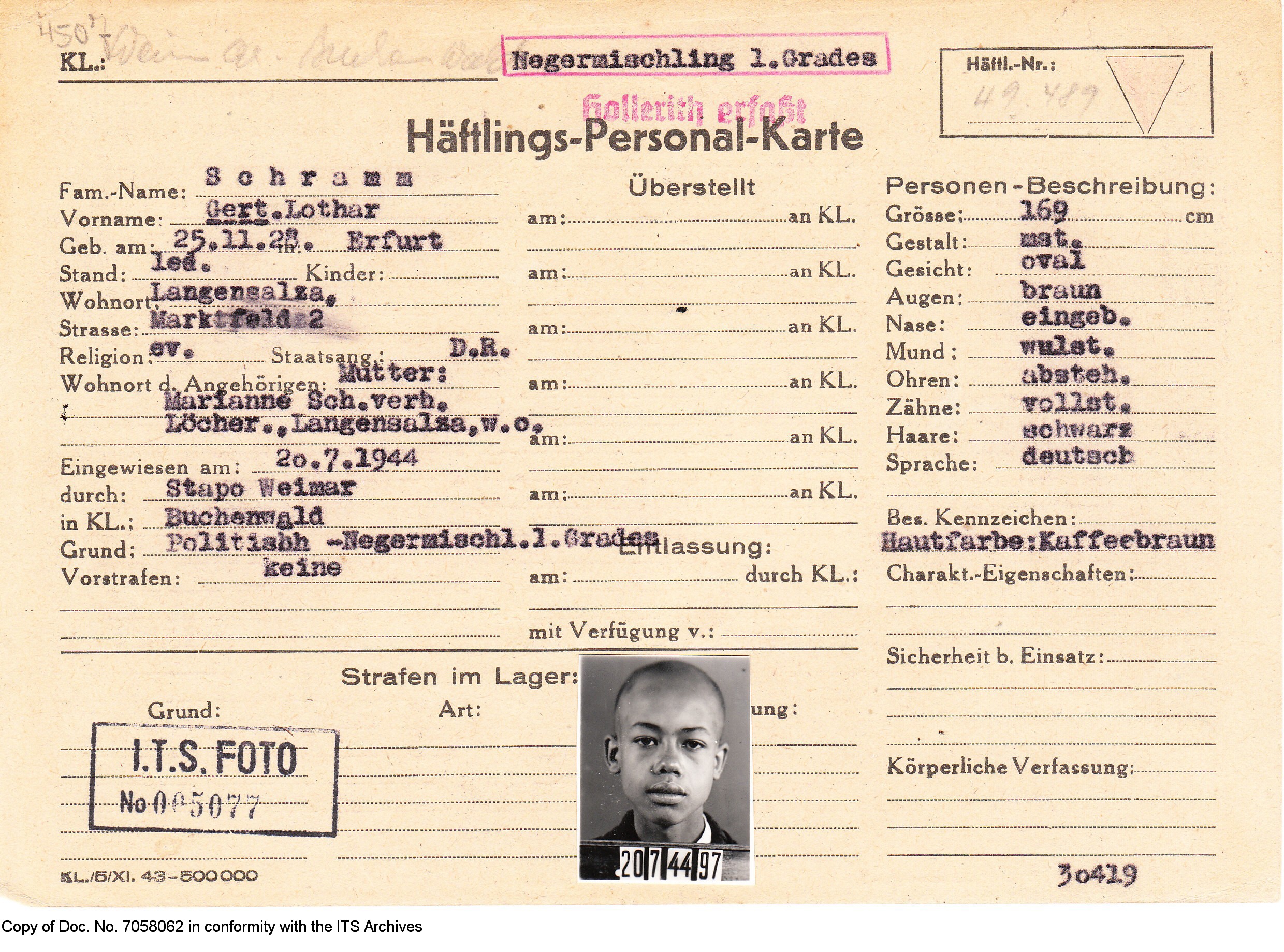

Gert erfuhr in den kommenden zwei Jahren nicht, warum er verhaftet wurde. Im Jahr 1944 wurde er als »politischer Häftling« in das KZ Buchenwald eingeliefert – obwohl er sich nie politisch engagiert hatte. Heute nimmt Gert an, dass die Beschwerden seines rassistischen Lehrers wegen des Schuleschwänzens der Ausgangspunkt von allem waren.

Nach über einem Jahr in verschiedenen Gefängnissen war Gert am 20. Juli 1944 zusammen mit fünfzig anderen Männern in das Konzentrationslager Buchenwald verschleppt worden. Da war er erst 15 Jahre alt.

Schon bei der Ankunft wurde klar, dass es sich nicht um ein »normales« Gefängnis handelte: Die Ankommenden wurden angeschrien und geschlagen und mussten im Laufschritt vom Bahnsteig bis ins Lager laufen. Dort wurde ihnen befohlen, sich nackt auszuziehen und andere Häftlinge rasierten ihnen sämtliche Körperhaare. Anschließend mussten sie mit wunder Haut in eine ätzende Brühe springen: so wurden sie »desinfiziert«.

Schließlich wurde gestreifte Häftlingskleidung verteilt – wobei niemand darauf achtete, ob man die richtige Kleidergröße erhielt. Gert bekam Schuhe, die vier Nummern zu groß waren. Dann kamen die Neuankömmlinge in das »Kleine Lager«, wo sie ihre Häftlingsnummer und einen Stoffwinkel in einer bestimmten Farbe zum Aufnähen auf ihre Kleidung erhielten. Gert bekam ein rotes Dreieck. Erst Tage später erfuhr er dessen Bedeutung: Er war ein »politischer« Gefangener. Weil es nur wenige von ihnen gab, bildeten schwarze Gefangene, anders als Jüdinnen und Juden, in den Konzentrationslagern keine eigene Häftlingskategorie.

Was Gert in den folgenden Wochen sah, erschreckte ihn zutiefst: An jedem Morgen wurden die Toten der Nacht vor der Baracke wie Holzscheite gestapelt. Die Menschen wurden ermordet oder starben an Hunger und Krankheiten, denn die hygienischen Verhältnisse waren katastrophal.

»Die Übermacht der Zwangssituationen, der Terror und der ständig gegenwärtige Tod verlangten Wachsamkeit, Umsicht und Geistesgegenwart. Ich wurde immer verschlossener, näherte mich niemandem und ließ niemanden an mich heran.«

Das Konzentrationslager Buchenwald

Das Konzentrationslager Buchenwald auf dem Ettersberg bei Weimar existierte als Gert dort ankam schon seit einem Jahr. Es war im Juli 1937 errichtet worden. Zunächst wurden dort vor allem Menschen aus dem Deutschen Reich inhaftiert, die als politische Gegner, Juden, »Kriminelle« oder »Asoziale« verfolgt wurden.

Die Häftlinge wurden auf verschiedene Weise von den SS-Bewachern misshandelt: Hunger, Schläge und Folter, medizinische Experimente, öffentliche Hinrichtungen, harte Zwangsarbeit und stundenlanges Appellstehen gehörten zum Alltag. Mit Beginn des Zweiten Weltkrieges wurden immer mehr Menschen aus den von den Deutschen besetzten Ländern hierher verschleppt. Etwa 250.000 Menschen wurden bis zum April 1945 in Buchenwald inhaftiert, 56.000 von ihnen überlebten nicht.

So verlief die Zwangsarbeit im Steinbruch von Buchenwald

Am 8. Juli 2011 hat er der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas ein Interview gegeben. Darin erzählt er ausführlich von seinem Leben. Auch die Zeit, die er als Jugendlicher im KZ Buchenwald zugebracht hat, kommt zur Sprache. In diesem Auszug erzählt er, wie die Zwangsarbeit im Steinbruch von Buchenwald ablief.

Vor der Krankenstation hatten die Häftlinge Angst

Gert musste in Buchenwald schwere Zwangsarbeit leisten. Einmal wurde er in einem Außenkommando während des Luftangriffes eines alliierten Bombers verschüttet:

»Ich [...] hatte mir bei dem Angriff eine schwere Kopfwunde zugezogen. Trotzdem wollte mich der Stubendienst zunächst nicht ins Krankenrevier schicken, weil er befürchtete, ich würde vielleicht nicht wiederkommen. [...] Ein verletzter Häftling konnte in SS-Manier ruckzuck als ›nutzloser Fresser‹ eingestuft und einfach abgespritzt werden. Aber die Wunde entzündete sich, und ich bekam Fieber. Schweren Herzens schickten mich meine Blockkameraden schließlich doch in die äußere Ambulanz. [...]

Nach Stunden kam ich endlich an die Reihe und in den beängstigenden Genuss, vom Chef des Krankenreviers höchstpersönlich behandelt zu werden. [...] Er schubste mich in den OP, wo gerade einem Mann ohne Narkose ein Bein amputiert wurde. Dann warf er einen kurzen Blick auf meinen Kopf und riss die Wunde ohne Vorwarnung einfach mit einem Haken auf. Von dem heftigen Schmerz wurde ich fast ohnmächtig. Er griff sich eine Art Zange und versuchte, mir einen im Schädelknochen sitzenden Metallsplitter herauszuziehen. Als das nicht gelang, nahm er Hammer und Meißel zur Hilfe. Bei jedem Schlag dachte ich, mein Kopf fliegt auseinander. [...] Drei lange Wochen wurde ich [danach] von meinen Kameraden gepflegt.«

Nach einigen Wochen im »Kleinen Lager« kam der 15-jährige Gert in die Baracke 42 zu den »politischen« Häftlingen. Hier traf er das erste Mal seit seiner Verhaftung auf Menschen, die freundlich zu ihm waren. Die meisten waren Kommunisten, die schon lange in Buchenwald waren und sich daher im Lager gut auskannten.

Sie erzählten Gert, welche Arbeitskommandos etwas weniger schlimm waren, wie man sich beim Appell am besten vor Schlägen schützte, und woher man mit viel Glück zusätzliches Essen bekommen konnte. Durch den Einfluss des Blockältesten musste Gert nur kurz im berüchtigten Steinbruch arbeiten und kam schließlich in die Schreinerei, wo die Arbeitsbedingungen erträglicher waren.

Im April 1945 war das KZ Buchenwald hoffnungslos überfüllt. Wegen der herannahenden Front waren in den vergangenen Wochen zahlreiche Konzentrationslager im Osten geräumt und deren Insassen zu Fuß in andere Lager gebracht worden. Viele dieser sogenannten Todesmärsche endeten in Buchenwald. Dieses Konzentrationslager ebenfalls zu räumen gelang der SS allerdings nur teilweise: Viele Häftlinge hatten sich verabredet, den Befehl zu verweigern und nicht mehr auf dem Appellplatz anzutreten.

Gert gehörte zu denen, die im Lager blieben. Am 11. April, wenige Stunden vor der Ankunft der US-amerikanische Armee, kam es sogar noch zu einem Aufstand: Bewaffnete Häftlinge stürmten Richtung Torgebäude, warfen Holzbalken auf den Hochspannungszaun und erzeugten so einen Kurzschluss. Dann rissen sie die Stacheldrahtzäune ein und nahmen die wenigen SS-Posten, die noch nicht geflohen waren, gefangen. Durch den Lagerlautsprecher hörte Gert den Lagerältesten rufen: »Kameraden! Wir sind frei! Bewahrt Ruhe und Ordnung!«

Die befreiten Häftlinge bauten ein Denkmal

Gert fuhr nicht sofort nach Hause, als die SS-Männer verhaftet und die Insassen Buchenwalds befreit waren. Er blieb noch drei Monate freiwillig an diesem Schreckensort, um dabei zu helfen, die Rückkehr der ausländischen Häftlinge in ihre Heimatländer zu organisieren. Das war er der Lagergemeinschaft schuldig, fand er. Und er ließ sich, zusammen mit einigen Kameraden, seinen roten Winkel und die Häftlingsnummer, die er auf der Kleidung hatte aufnähen müssen, auf den Arm tätowieren. Die Leute sollten sehen, wo er herkam und was man ihm angetan hatte. Seine Mutter wusste damals schon, wo er sich befand: Er hatte ihr aus dem KZ einen Brief schreiben dürfen.

Am 19. April fand auf dem Appellplatz des Lagers eine Feier anlässlich der Befreiung und zum Gedenken an die Ermordeten statt.

»Wir stellen den Kampf erst ein, wenn auch der letzte Schuldige vor den Richtern der Völker steht. Die Vernichtung des Nazismus mit seinen Wurzeln ist unsere Losung. Der Aufbau einer neuen Welt des Friedens und der Freiheit ist unser Ziel. Das sind wir unseren gemordeten Kameraden und ihren Angehörigen schuldig.«

Nach dem Verlesen dieser Sätze antworteten die versammelten Anwesenden: »Wir schwören«. Das war der Schwur von Buchenwald.

Warum hat Gert ein Buch geschrieben?

»Es fällt mir bis heute nicht leicht, über meine Zeit im KZ zu reden. Ich fühle mich jedes Mal aufs Neue in die damalige Situation zurückversetzt, sehe mich auf der Lagerstraße entlanglaufen, auf dem Appellplatz stehen oder in meinem Block sitzen.

Doch wenn ich in die Gesichter der jungen Menschen schaue, die in die Veranstaltungen mit mir kommen, spüre ich, dass ich als Zeitzeuge tatsächlich etwas bewirke. Es macht mich auch unwahrscheinlich froh, seit einigen Jahren in Buchenwald mitzuerleben, wie sich Jugendliche aus verschiedenen Ländern engagieren, damit unsere Erinnerungen bewahrt werden und die Hölle der Konzentrationslager nicht in Vergessenheit gerät. Welchen Respekt und Einfallsreichtum sie dabei an den Tag legen, versetzt mich manches Mal in Erstaunen.

Eine solche generationsübergreifende Gedenk- und Aufklärungsarbeit wäre früher in Buchenwald, Auschwitz oder in anderen einstigen Lagern nicht möglich gewesen. Ich halte es für zweitrangig, ob man unsere Erfahrungsberichte in Ton- und Bilddokumenten oder in schriftlicher Form festhält – für mich ist entscheidend, dass unsere Stimme nach unserem Tod weiterhin Gehör findet.

Ich hoffe darauf, dass junge Menschen begreifen, was für ein Wert es ist, keiner Willkür ausgeliefert zu sein. Und ich wünsche mir, dass ihnen meine beziehungsweise unsere Erfahrungen helfen, aus der Vergangenheit zu lernen.«