Shlomos Vorfahren stammten aus Spanien. Sie waren vor über 400 Jahren geflohen. Vor dem dort herrschenden christlichen Königspaar und vor der Kirche, die Juden und Jüdinnen auf Scheiterhaufen verbrannten. Zuerst lebten sie in Italien, später in Griechenland. Daher besaß Shlomo noch die italienische Staatsbürgerschaft. Doch natürlich sprachen er, sein Bruder und seine drei Schwestern Griechisch. Seine Mutter jedoch nicht. Zu Hause wurde deshalb meist Ladino gesprochen.

Shlomos Familie hatte sich einfach nach der Stadt Venedig benannt

Vertriebene Juden und Jüdinnen aus Spanien und Portugal hatten in Saloniki im frühen 16. Jahrhundert eine neue Heimat gefunden. Das Osmanische Reich hatte ihnen auf der Flucht vor der Inquisition Zuflucht gewährt. Andere, wie die Familie Venezia, hatten sich zunächst in Italien angesiedelt. Zu der Zeit, als Shlomo in Saloniki wohnte, lebten siebzig Prozent aller griechischen Jüdinnen und Juden dort, mehr als 50.000 Menschen. Dazu etwa 300 sephardische Jüdinnen und Juden mit italienischem Pass. Es gab damals vierzig Synagogen und die Stadt galt als größte sephardische Gemeinde Europas.

»Meine Vorfahren hatten Spanien zur Zeit der Vertreibung verlassen müssen, und bevor sie sich in Griechenland niederließen, zogen sie noch durch Italien. Daher heiße ich Venezia [deutsch = Venedig]. Die Juden, die Ende des 15. Jahrhunderts aus Spanien flohen, hatten keine Familiennamen. Sie nannten sich zum Beispiel Isaac, Sohn des Salomon. Als sie nach Italien kamen, wählten sie Namen, die von der Stadt abgeleitet wurden, in der sie sich niederließen. Darum sind viele jüdische Familiennamen Städtenamen. Diesem Umstand hatten wir es zu verdanken, dass wir die italienische Staatsbürgerschaft behalten durften.«

Familie Venezia war jüdisch, nicht besonders fromm, aber sie waren Teil der größten sephardischen Gemeinde Europas. Saloniki galt sogar als »das Jerusalem des Balkans«. Denn es lebten dort zehntausende aus Spanien geflohene Juden und Jüdinnen, die damals in der Stadt Zuflucht gefunden hatten. Die meisten waren ziemlich arm. So auch Shlomos Familie.

Zwar gab es Unterstützung durch italienische Behörden, die Kinder konnten eine italienische Schule besuchen und Shlomos älterer Bruder Morris bekam sogar ein Stipendium für ein Studium in Italien. Aber Shlomo hatte immer Hunger und viele unerfüllte Träume. Einmal auf einem Fahrrad durch die Gegend radeln zum Beispiel.

»Als ich zum ersten Mal mit ihm draußen war, um ihn auszuprobieren, war ich stolz und glücklich. Ich trug ihn auf meiner Schulter und ging an einem Pferdekarren vorbei. Der Boden war so schlammig und aufgeweicht, dass das Pferd den Karren nicht ziehen konnte. Als er mich vorbeigehen sah, nahm mir der Mann, der den Karren führte, ohne jeden Kommentar den Roller weg, um damit auf das Pferd einzuschlagen, das Angst bekam und sich so aus dem Schlamm befreite, in dem es festsaß. Mein Roller lag total zertrümmert auf dem Boden. Ich konnte nicht anders und musste weinen. Der Mann hat ihn mir einfach abgenommen und kaputt geschlagen. Das Pferd war aus dem Schlamm herausgekommen, ich steckte drin.«

Der Schmerz war groß. Und doch klein im Vergleich zu dem Schmerz an dem Tag, als ihn seine Tante mitten aus dem Schulunterricht holte. Shlomos Vater war ins Krankenhaus eingeliefert worden. Etwas an der Leber. Er wurde operiert. Doch als Shlomo im Krankenhaus eintraf, war sein Vater bereits gestorben.

Zwar unterstützten Shlomos Onkel seine Mutter und ihre fünf Kinder, doch am Ende half alles nichts: Der zwölf Jahre alte Shlomo beschloss, die Schule abzubrechen und arbeiten zu gehen.

Womit hat Shlomo als Kind Geld für die Familie verdient?

»Ich nahm alles, was ich finden konnte, um ein wenig Geld nach Hause zu bringen und meiner Mutter zu helfen. Zum Beispiel habe ich einige Monate in einer kleinen Fabrik gearbeitet, die Spiegel herstellte. Ich war noch sehr jung, aber ich wurde an die Maschine gestellt, mit der man das Glas am Rahmen befestigte. Danach habe ich in der Fabrik des Vaters eines Freundes, eines nichtjüdischen Italieners, gearbeitet. Er stellte Heizungssysteme her. Auch in einer Bettenfabrik, ganz bei mir in der Nähe, habe ich gearbeitet. Ich erledigte kleine Aufgaben, holte dieses und brachte jenes weg, nichts Besonderes, aber für meine Mutter war mein Verdienst ein wichtiger Beitrag zum Lebensunterhalt.«

So sprach Shlomo mit seiner Mutter

Ladino, auch Judeo-Spanisch genannt, wurde von jenen Juden und Jüdinnen gesprochen, die bis zu ihrer Vertreibung in den Jahren 1492 und 1531 in Spanien und Portugal gelebt hatten. Nach ihrer Flucht hatten sie sich in Griechenland, Marokko, Algerien, Tunesien, Kurdistan, dem heutigen Iran oder dem Irak angesiedelt. Durch den Holocaust gibt es heute kaum noch Menschen, die die Sprache sprechen. Gesprochen wird sie heute vor allem noch von sephardischen Juden und Jüdinnen in Israel und in der Türkei. Ladino enthält Einflüsse des Türkischen, Griechischen, vor allem aber des Spanischen.

Die aschkenasischen Juden und Jüdinnen in den deutschen Gebieten, in Polen und anderen mittel- und osteuropäischen Ländern sprachen dagegen Jiddisch.

So klingen Ladino-Lieder aus der Türkei

Janet & Jak Esim versuchen mit ihrer türkischen Musikgruppe seit Jahrzehnten, die ehemals reiche sephardische Musik der Türkei zu bewahren. Nach der Vertreibung der Jüdinnen und Juden aus Spanien fanden dank des ottomanischen Sultan Beyazid II. schätzungsweise 50.000 Flüchtlinge Zuflucht in Konstantinopel, dem heutigen Istanbul. Etwa achtzig Prozent der einst vorhandenen jüdisch-spanischen Musik dieser Region, so meinen sie, sei für immer verloren.

Höre Dir das sephardisches Lied mit türkischem Refrain »Por La Tu Puerta Yo Pasi« an: https://www.youtube.com/watch?v=UYjq09rlQL8.

Den Liedtext findest du in Ladino und türkischer und englischer Übersetzung hier: https://lyricstranslate.com/de/por-la-tu-puerta-yo-pasi-kapinin-oenuenden-gectim.html.

Frühling 1941. In Saloniki hatte sich einiges verändert – es herrschte Krieg. Vor einigen Monaten war Shlomos Stadt von italienischen Truppen heftig bombardiert worden. Und nun fielen auch noch deutsche Truppen in die Stadt ein, als Hilfe für ihre italienischen Verbündeten. Shlomo wusste, dass die Deutschen Gefahr bedeuteten – für ihn und alle anderen Saloniker Jüdinnen und Juden. Aber was sollte er tun?

Im Hause Venezia war immer noch am wichtigsten, wo überhaupt etwas Essbares herkommen sollte. Shlomo war froh darüber, dass seine Vorfahren bei ihrer Ankunft in Griechenland ihren italienischen Pass behalten hatten. Deshalb konnte er nämlich jede Woche zur italienischen Botschaft gehen, um dort Nudeln, Parmesankäse und Konservendosen zu ergattern. Außerdem stand in seinem Pass nichts davon, dass er jüdisch war – was sich noch als äußerst wichtig herausstellen sollte.

Für den Sechs-Personen-Haushalt war das organisierte Essen aber immer noch zu wenig. Shlomo freundete sich mit einigen italienischen Soldaten an und bekam mit, dass am Bahnhof ein reger Schwarzhandel stattfand. Tagelang hielt er sich dort auf und wartete auf die Militärzüge, die in Saloniki Station machten. Die von den Soldaten gekauften Zigaretten oder Medikamente tauschte er außerhalb der Stadt gegen Kartoffeln oder Mehl zum Brotbacken.

Aber einmal bekam er richtig Ärger mit seiner Mutter. Nicht etwa, weil er mit einem feindlichen deutschen Soldaten gehandelt hatte. Sondern, weil sie ihre Küche nach jüdischen Regeln führte: Milchprodukte werden von »fleischigen« Lebensmitteln getrennt. Und das, was er nach Hause brachte, war nach jüdischem Gesetz gar nicht für den Verzehr erlaubt.

»›Schweinefleisch ist nicht koscher‹

Einmal kam ein deutscher Soldat. ›Haben Sie etwas zu verkaufen?‹, fragte ich ihn, ich konnte schon ein paar Fetzen deutsch.

›Nein ich habe gar nichts.‹

›Auch keine Medikamente?‹

›Nein, ich habe nichts.‹

Aber ich insistierte weiter. Letztendlich bot der deutsche Soldat mir ein Stück Speck an. ›Ich hab das‹, und er bot mir ein Stück Speck an.

›Ja, ja gut.‹

Es war das erste Mal, dass ich so ein so gutes Stück Speck in der Hand hielt und lief damit nach Hause.

Meine Mutter war sehr böse darüber, wollte es nicht einmal ansehen und sagte: ›Mach damit, was du willst, aber ich will es nicht!‹

Da sie aber wusste, wie groß der Hunger war und es ja fast nichts zu essen gab, ließ sie mich in Ruhe. Na ja ….«

Eine Weile ging alles noch so weiter. Doch knapp zwei Jahre später wurde es richtig brenzlig, auch für Shlomos Familie: Juden und Jüdinnen mussten fortan einen gelben Stern tragen. Auch ihre Geschäfte mussten gekennzeichnet sein. Das Viertel Baron-Hirsch, in dem fast ausschließlich jüdische Familien lebten, riegelten die deutschen Besatzer ab. Shlomos Großmutter und andere Verwandte, die dort ihre Wohnungen hatten, saßen in der Falle.

Deutsche Soldaten plünderten in den jüdischen Häusern der Stadt

Adolf Hitler und Italiens Staatschef Benito Mussolini waren zwar verbündet, aber den Angriff auf Griechenland hatte Mussolini hinter Hitlers Rücken angeordnet. Der Gegenangriff der griechischen Armee war heftig. Als die deutsche Wehrmacht im April 1941 der italienischen Armee zu Hilfe eilten, taten sie das nicht uneigennützig.

Auf dem Foto siehst Du ein Kunstraub-Kommando, das gleich nach dem Einmarsch damit begann, die 500 Jahre alten jüdischen Literatur- und Kulturschätze aus Bibliotheken und Synagogen zu plündern. Das deutsche Regime beutete den von ihm besetzten Teil Griechenlands zügellos aus. Die Ernährungslage verschlechterte sich bis Ende 1941 dramatisch. Vor allem Juden und Jüdinnen waren betroffen, wie im »Baron-Hirsch-Viertel« von Saloniki. Im Winter 1941/42 starben 600 Menschen.

Nur weil in Shlomos italienischem Pass sein Vorname mit »Salomone« angegeben war und dort nicht stand, dass er jüdisch war, konnte er sich außerhalb des Ghettos aufhalten. Und mit dem Geld, das die eingesperrten Verwandten und Freund/-innen ihm über die Umzäunung warfen, versuchte er für sie Nahrungsmittel aufzutreiben.

Shlomo wurde Zeuge einer grausamen »Sport«-Veranstaltung

Am 11. Juli 1942 mussten sich 9.000 jüdische Männer auf einem Platz in Saloniki versammeln. Sie wurden von deutschen Soldaten gedemütigt und misshandelt.

»Auf der Plateia Eleftherias, dem Platz der Freiheit, trieben sie jüdische Männer zwischen 18 und 45 Jahren zusammen. Um sie zu demütigen, ließen sie sie, wie sie es ironisch nannten, ›Gymnastik‹ machen. Die griechische Bevölkerung sah diesem Schauspiel zu und amüsierte sich, als die Juden gezwungen wurden, diese lächerlichen Bewegungen zu vollführen. Oft wurden die Männer nach diesen demütigenden Übungen zu Zwangsarbeit in Malariagebiete geschickt. Sie arbeiteten dort ein oder zwei Monate und kehrten dann abgemagert und krank zurück. Sie waren mehr tot als lebendig.«

Was geschah mit Shlomos Großmutter?

Im Februar 1943 kamen zwei deutsche Offiziere in der Stadt an. Alois Brunner und Dieter Wisliceny waren von Adolf Eichmann mit der Deportation der jüdischen Bevölkerung beauftragt worden. Sie täuschten die Ahnungslosen mit falschen Versprechen: Alle würden nach Polen gebracht werden, angeblich um dort zu arbeiten. Es wurden eigens Bahnfahrkarten ausgegeben, mit denen man angeblich in die polnische Stadt Krakau fahren sollte. Auf dem Bild ist die Rückseite einer solchen Fahrkarte zu sehen.

Shlomos Großmutter, Doudoun Levi Venezia, lebte mit einigen seiner Onkel im »Baron-Hirsch-Viertel«, das die Deutschen nun als Durchgangslager nutzten. Es gelang Shlomo und seinem Bruder nicht mehr, sie frei zu bekommen, obwohl sie ebenfalls die italienische Staatsbürgerschaft hatten.

Bis Mitte August 1943 organisierte das Berliner Reichssicherheitshauptamt 19 Transporte in Zügen dritter Klasse mit etwa 46.000 Juden und Jüdinnen von Saloniki nach Auschwitz-Birkenau und Treblinka. Die meisten Verschleppten wurden dort sofort von der SS ermordet.

Shlomo hatte keine Gelegenheit, sich von seiner Großmutter Doudoun zu verabschieden. Was von ihr und den Verwandten blieb, waren einige Goldmünzen, die Shlomos Mutter als Familienerbe bis zu ihrer Rückkehr hüten sollte.

Shlomos Familie floh aus Saloniki

Die italienische Botschaft versuchte angestrengt, die in Saloniki lebenden sephardischen Juden und Jüdinnen, die einen italienischen Pass hatten, vor den am 14. März 1943 einsetzenden Deportationen zu schützen.

Im Juli 1943 wurden Shlomo, seine Geschwister, seine Mutter und weitere Verwandte, die die Deutschen noch nicht deportiert hatten, aufgefordert, nach Athen zu gehen. Athen gehörte zur italienischen Besatzungszone. Auf ihrer Reise wurde der Zug immer wieder von deutschen Soldaten aufgehalten. Doch schließlich kamen sie in einer Schule an, wo eine Notunterkunft für sie eingerichtet worden war.

Nachdem es im September 1943 zum Bruch zwischen Hitler und Mussolini gekommen war, marschierten deutsche Soldaten in die zuvor italienischen Besatzungsgebiete ein. Nun waren auch die dortigen Juden und Jüdinnen nicht mehr sicher vor den Deportationen. Fieberhaft versuchten Shlomo und sein Bruder, die Mutter und die Schwestern außer Gefahr zu bringen. Deshalb nahmen sie Kontakt zur griechischen Widerstandsbewegung auf, der Nationalen Befreiungsfront. Aber man wollte sie nicht in die geheimen Verstecke in den Bergen aufnehmen. Denn so ganz trauten sie den beiden wegen ihrer italienischen Wurzeln nicht, denn zuvor hatte ja Italien Teile Griechenlands besetzt.

Aber es gab auch so genügend Aufgaben: Geheime Nachrichten überbringen, Sabotageakte organisieren oder Flugblätter durch die Türen hindurchschieben mit der Bitte, am nächsten Tag etwas Essen oder Geld bereitzuhalten für den Widerstand. Viele halfen den Partisan/-innen, obwohl sie selbst kaum etwas hatten. Shlomo und Morris wurden »Andartis«, was auf Griechisch so viel heißt wie »Partisanen«.

Die griechische Hauptstadt Athen war von April 1941 bis September 1943 italienisch besetzt. In dieser Zeit suchten viele Juden und Jüdinnen aus den deutsch besetzten Gebieten Griechenlands in der Hauptstadt Zuflucht, so auch Shlomo mit seiner Familie.

Nachdem das Bündnis zwischen Italien und dem Deutschen Reich zerbrochen war, übernahm im September 1943 die deutsche Wehrmacht die Kontrolle auch über diesen Teil Griechenlands. Kurz darauf begannen sie auch in Athen damit, die jüdischen Einwohner/-innen zu registrieren. Jede Woche mussten sich Shlomo und seine männlichen Verwandten in einer Zentrale einfinden zur Unterschrift.

Am 25. März 1944 geschah es. Auf Lastwagen brachten SS-Männer Shlomo in einen Vorort von Athen. Dort, in Chaidari, befand sich ein Gefängnis, das die deutschen Besatzer als Konzentrationslager nutzten.

Mit ihm waren sein Bruder Morris und seine Cousins Dario und Yaakov Gabbai verhaftet worden. Shlomo trug fünf Goldmünzen bei sich. Seine Mutter hatte sie ihm anvertraut, für den Fall, dass ihr Leben in Gefahr geriet.

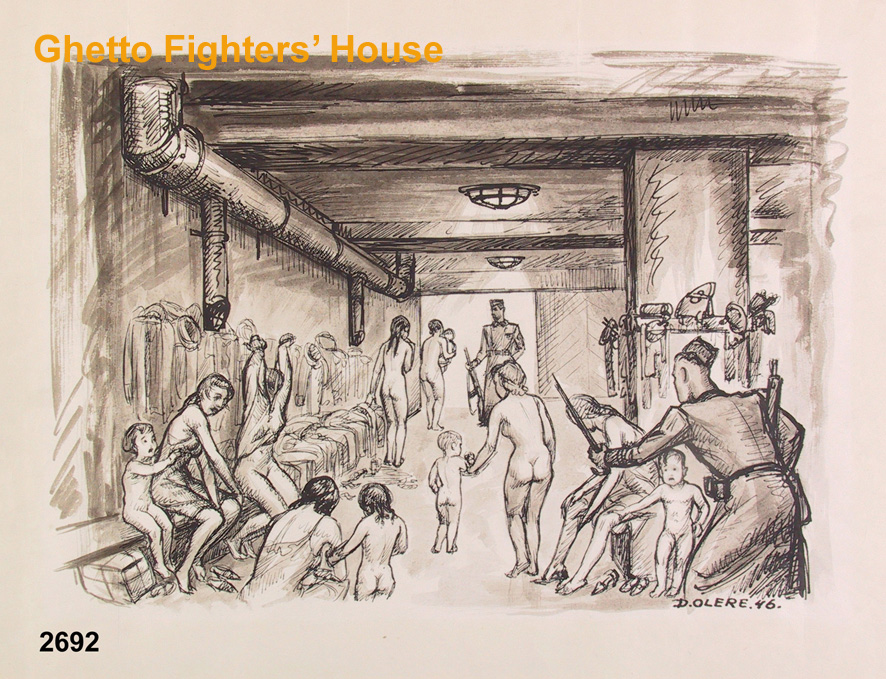

Die Situation bei der Ankunft im Gefängnis war furchtbar. Alle mussten sich in Fünferreihen aufstellen, sich nackt ausziehen und eine Durchsuchung über sich ergehen lassen.

»Die Deutschen haben uns alles gestohlen, was sie in die Finger bekamen. Wer ihnen nicht sofort die Wertsachen übergab, die er bei sich trug, bezog heftigste Prügel.«

Kurzentschlossen nahm Shlomo die Uhr, die er bei sich trug, und zertrat sie. Wäre ja noch schöner, sie den Deutschen überlassen zu müssen. Aber was tun mit den Goldmünzen? Das war die Hälfte des Familienerbes, das seine Verwandten vor ihrer Deportation zurückgelassen hatten. Auf keinen Fall durfte er sie verlieren.

Die Last des Familienerbes

»Für die Goldmünzen hatte ich beschlossen, meinem Bruder, Dario und Yaakov je eine zu geben und zwei für mich zu behalten. Die erste habe ich in den Mund genommen und verschluckt. Die drei haben das Gleiche getan. Aber die zweite Münze konnte ich einfach nicht herunterschlucken, und ich wäre fast erstickt. Ich hatte weder Brot noch Wasser, aber einfach so durch Ersticken zu sterben kam auch nicht in Frage. Ich sammelte also so viel Spucke wie ich nur konnte, und schließlich rutschte die Münze durch.«

Sie warteten in der Schlange. Angespannt. Nervös. Sie hatten Glück. Das Gold wurde nicht entdeckt. Am nächsten Tag machten sich alle zur Toilette auf, um, wie Shlomo es nannte, »ein goldenes Ei zu legen«. Sein Bruder ekelte sich und wollte nicht nachschauen, auch von den anderen kam keiner mit einer Münze zurück. Tag zwei im Gefängnis Chaidari brachte dann drei Münzen ans Tageslicht. Erst am vierten Tag konnte endlich auch Morris vermelden, dass er »das goldene Ei« gelegt hatte.

Nach einer Woche im Gefängnis trafen die jungen Männer den Rest der Familie wieder, insgesamt zwölf Personen.

Alles ging schief

Shlomo und sein Bruder hatten vor ihrer Festnahme versucht, die Mutter und die drei Schwestern außerhalb der Stadt zu verstecken. Endlich hatten sie mit Hilfe der Partisan/-innen ein Versteck in den Bergen gefunden. Eine Hausbewohnerin war bereit, jüdischen Familien zu helfen und Shlomos Verwandte aufzunehmen. Doch kurz bevor sie dorthin umziehen sollten, verriet jemand die Frau. Sie wurde verhaftet. Und Shlomos Mutter war nicht mehr bereit für einen neuen Versuch. Lieber blieb sie in der notdürftigen Unterkunft in einer Schule, in der Nähe ihrer Söhne.

Am Tag der Verhaftung der Brüder Venezia und ihrer Cousins umzingelten Polizisten auch die Schule. Vermutlich verschleppten sie Shlomos Mutter und seine Schwestern ebenfalls ins Gefängnis Chaidari.

Was geschah im Zug?

Am 1. April 1944 stand Shlomo in einem Viehwaggon. Die SS-Männer drängten sechzig Frauen, Männer und Kinder in den Waggon, der nur vier kleine Fenster hatte. Wie sollten sie so zusammengepfercht die weite Fahrt nach Polen überstehen? Elf Tage und Nächte waren sie unterwegs. Sowieso hatte Shlomo Zweifel an der Richtigkeit der Ankündigung, die besagte, dass sie zum Arbeiten dorthin gebracht werden sollten. Er hatte Angst.

Als sie durch seine Heimatstadt Saloniki kamen und die Bremsen des Zuges geprüft wurden, erkannte er Jorgos, einen Nachbarsjungen. Jorgos rief ihm zu: »Versucht zu fliehen! Denn dort, wo sie Euch hinbringen, werden sie Euch alle töten.«

Shlomo und sein Bruder Morris waren zur Flucht bereit. Doch ihr Onkel brachte sie von ihrem Vorhaben ab. Er meinte, sie würden damit alle anderen im Waggon gefährden.

Bei einem weiteren Stopp warf das Rote Kreuz Pakete mit Lebensmitteln und Decken in die Waggons. Geschickt wie er war, gelang es Shlomo, ein Päckchen nach dem anderen aufzufangen. Blitzschnell gab er sie nach hinten durch. Als ein SS-Mann versuchte, an die Pakete heranzukommen, die gar nicht für ihn bestimmt waren, log Shlomo ihn an: »Acht Pakete« habe er gefangen. Die Hälfte musste er ihm aushändigen. Doch gelang ihm durch diese Lüge, immerhin 34 Pakete zu sichern! Und sie alle sollten die paar Nahrungsmittel mehr als dringend brauchen.

Shlomo kam in Auschwitz an und verlor seine Mutter und Schwestern aus den Augen

Am 20. Juni 2011 war Shlomo mit seiner Frau Marika von der Schweizer Organisation Vineyard ins Theater National Bern zu einem Zeitzeugengespräch eingeladen worden. Er sprach Italienisch und wurde übersetzt. Manchmal fiel er in die deutsche Sprache, die er bereits als Junge auf den Straßen von Saloniki, bei Geschäften mit deutschen Soldaten gelernt hatte.

In dieser Szene erzählt Shlomo, wie er seine Mutter und die drei Schwestern im Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau aus den Augen verlor. Am Bahngleis, der sogenannten Rampe sah er sie zum allerletzten Mal.

Was passierte mit Shlomo nach der Ankunft?

Ohne seine Mutter und seine Schwestern nochmals gesehen zu haben, wurden Shlomo und die wenigen anderen, die die SS am Zug ausgewählt hatte, schließlich gegen 22 Uhr abends als Häftlinge in das Lager aufgenommen. Es war neblig.

Wie alle Ankommenden mussten sie sich ausziehen und nackt vor SS-Männern herumlaufen, um zu zeigen, ob sie »arbeitsfähig« waren.

Andere Häftlinge standen da, um ihnen die Haare zu scheren. Das Kopfhaar wurde mehr ausgerissen als geschnitten. Auch alle anderen Körperhaare wurden, ohne Rücksicht auf die Intimsphäre, entfernt.

Beim Duschen machte sich ein junger Deutscher einen Spaß daraus, immer wieder zwischen kochend heißem und eiskaltem Wasser zu wechseln. Unter Schlägen zwang er alle Weglaufenden zurück unter das Wasser.

Als nächstes bekamen sie eine Tätowierung am Arm. Shlomo wurde seine Häftlingsnummer tätowiert: 182 727.

Bei den Kleidungsstücken hatte er Glück. Sie waren zwar abgenutzt, voller Löcher und zu groß, aber die Schuhe waren wenigstens nicht zu klein.

Sorgen machte sich Shlomo um seine Mutter und seine Schwestern. Ein Häftling, der Jiddisch sprach, verstand seine auf Deutsch gestellte Frage. Er führte ihn an ein Fenster, zeigte auf den Schornstein und erwiderte: »Alle, die nicht mit euch hierhergekommen sind, sind schon dabei, sich von diesem Ort zu befreien.« Shlomo glaubte ihm nicht. Es erschien ihm einfach unvorstellbar, dass die mit ihm Angekommenen bereits nicht mehr am Leben und ihre Leichen verbrannt worden sein sollten.

»Ich dachte, er wolle mir nur Angst machen, wie man es mit Neuankömmlingen so macht. Ich beschloss, den nächsten Tag abzuwarten, um selber zu sehen. Aber es stellte sich heraus, dass er nur allzu recht hatte.«

Drei Wochen schon war Shlomo in einer Baracke in Auschwitz-Birkenau. Dann kamen SS-Männer und wählten ihn, zusammen mit achtzig weiteren Häftlingen, darunter sein Bruder und seine Cousins, für die Arbeit im sogenannten Sonderkommando aus. Er hatte keine Vorstellung davon, was das bedeutete. Deshalb war es ihm zunächst egal, was er arbeiten musste, Hauptsache er konnte etwas Essbares organisieren. Doch dann wurde ihm klar, worum es ging.

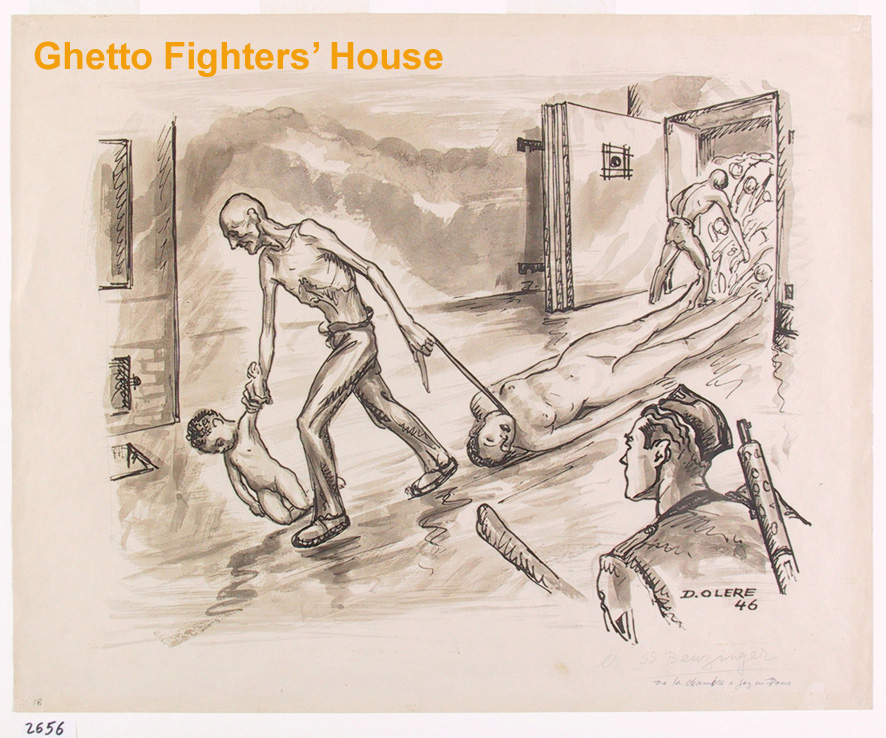

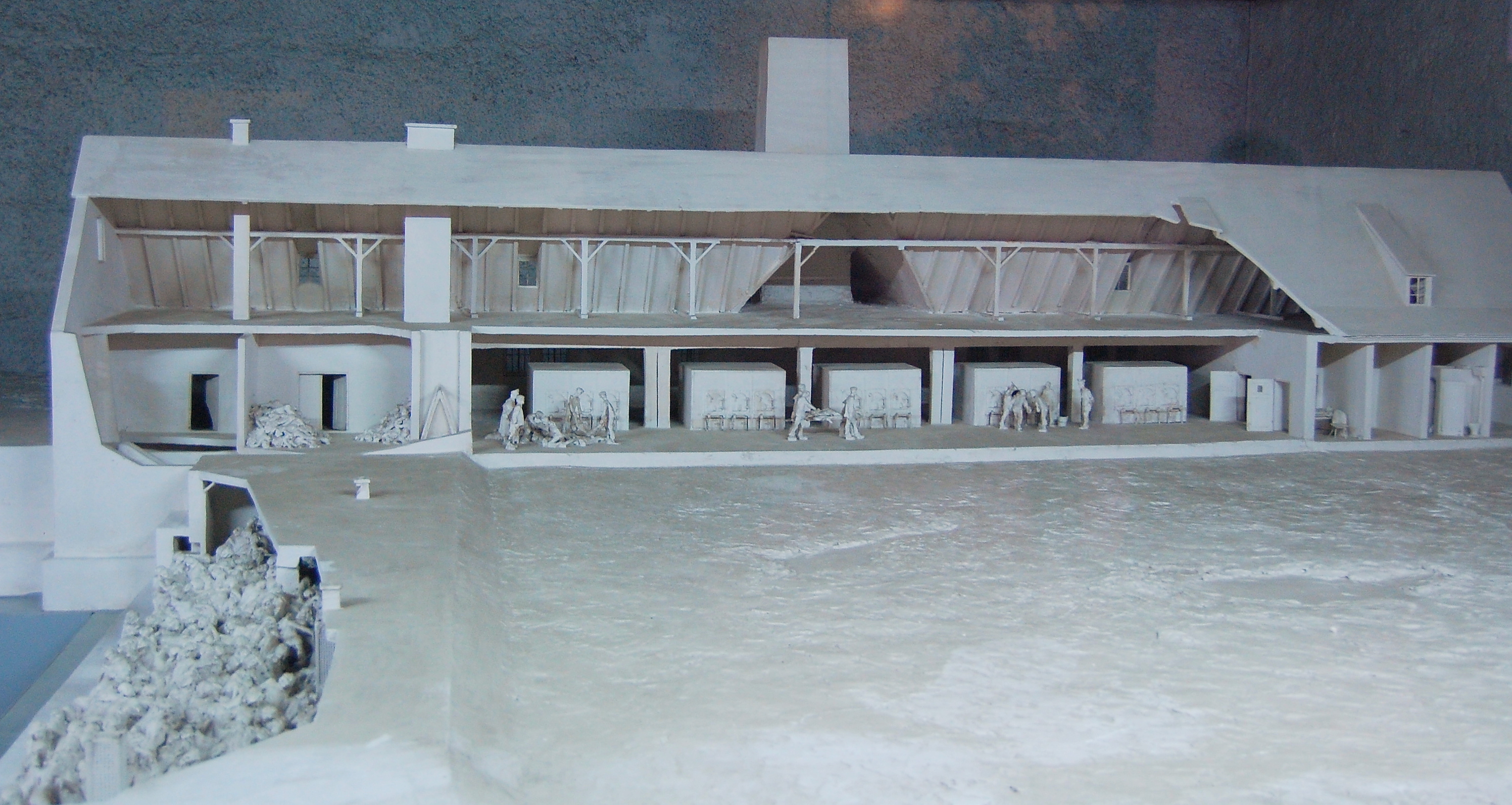

Zunächst musste er im sogenannten Bunker 2 arbeiten, dann im Krematorium III. Beides waren Anlagen, die nur dazu da waren, Menschen zu töten und ihre Leichen zu verbrennen. Der Schock war riesig. Hier sollten sie nun in Zwölf-Stunden-Schichten arbeiten.

Hier findest Du Informationen über den Tötungsablauf.

Was waren Shlomos Aufgaben?

Shlomo musste den Ermordeten die Haare abschneiden, die Gaskammern reinigen, die größeren Knochen aus der Asche der Toten holen und zerkleinern, die Asche in den Fluss werfen. Öfters wurde er auch dazu eingesetzt, die verängstigten Menschen vor ihrem Gang in die Gaskammer mit Lügengeschichten zu beruhigen.

Nach kurzer Zeit schon hatte Shlomo das Gefühl, zu einem Automaten geworden zu sein, der Befehlen gehorchte und der versuchte, das Denken abzuschalten.

Die Gefühle der Sonderkommando-Häftlinge schwankten zwischen Todessehnsucht und Überlebenswillen. Shlomo fand, den Toten ginge es in gewisser Weise besser als ihnen, da sie nicht mehr in der Hölle von Auschwitz waren. An Flucht war nicht zu denken, sie waren jederzeit streng bewacht. Was die meisten davon abhielt, sich das eigene Leben zu nehmen, war der Gedanke, dass sie als die einzigen Zeugen der Gaskammern überleben müssten, um der Welt später die Wahrheit berichten zu können.

Was dachten Shlomo und die anderen, als sie sahen, zu welcher Arbeit die SS sie zwang?

Lange haben die wenigen Häftlinge des Sonderkommandos, die das Lager überlebten, über ihre Erfahrungen geschwiegen. Entweder weil sie über das Grauen nicht sprechen konnten, weil niemand sie anhören oder man ihnen nicht glauben wollte.

In den 1990er Jahren haben sich einige Überlebende entschlossen, einem Forscher, Gideon Greif, Interviews zu geben. Darunter war auch Shlomos Cousin, Yaakov Gabbai, und einige andere griechische Juden, die mit Shlomo im Frühjahr 1944 in Auschwitz-Birkenau eingetroffen waren und im Sonderkommando hatten arbeiten müssen.

Shlomo war bei seiner Ankunft in Auschwitz zwanzig Jahre alt, sein Cousin, Yaakov Gabbai, 32, die anderen ungefähr in Shlomos Alter.

»Ich erinnere mich sehr gut. Das kann man nicht vergessen. Diese Sache kann man unmöglich vergessen – Hunderte von Leichen.« (Josef Sackar)

»Ich wusste nicht, was mit mir geschah. Ich war völlig schockiert. Ich wusste nicht, ob ich schreien sollte oder nicht. Es war das erste Mal in meinem Leben, daß ich einen Toten sah.« (Shlomo Dragon)

»Wie ich reagiert habe? – Verlegen. Ich dachte ich würde verrückt werden. Ich sagte, das ist das Ende, trotzdem musste ich denken: ›Wir müssen hier lebendig wieder herauskommen.‹« (Josef Sackar)

»Wir konnten es einfach nicht glauben, daß so etwas möglich sei. Wir dachten, es sei ein Einzelfall. Wir wußten nicht, daß es einen Transport nach dem anderen geben würde, mit denen die Deutschen Juden nach Auschwitz brachten.« (Abraham Dragon)

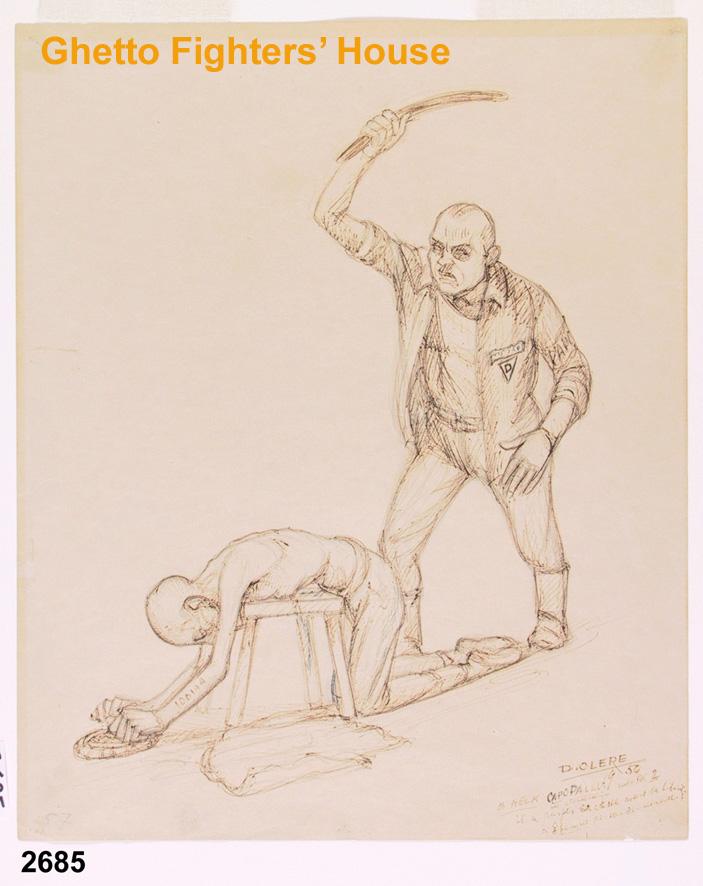

»In den ersten Tagen standen wir völlig unter Schock. Ich erinnere mich, daß alle 150 Leute zur Arbeit gingen, begleitet von 12–15 SS-Leuten mit Hunden. Jeder Hund war furchtbarer als drei SS-Leute. Wir konnten an gar nichts denken. Die Deutschen setzten schrecklichen Terror ein, um jeden Gedanken und jedes Gefühl zu unterdrücken. Als wir die ersten Male die uns aufgetragenen Arbeiten durchführten, schlugen sie ununterbrochen auf uns ein.« (Eliezer Eisenschmidt)

»Die Leute wurden gezwungen, sich […] auszuziehen. Die Kinder weinten. Furcht und Angst waren förmlich greifbar, die Menschen waren ratlos. Die Deutschen hatten ihnen wahrscheinlich gesagt, sie gingen zum Duschen und bekämen danach etwas zu essen. Selbst wenn sie die Wahrheit kannten, konnten sie absolut nichts machen. Die Deutschen hätten sofort jeden erschossen, der irgendetwas versucht hätte. Sie hatten nicht den geringsten Respekt vor einem menschlichen Wesen, und sie wussten, dass, wenn sie die Familien zusammenließen, niemand von ihnen eine Verzweiflungstat unternehmen würde.« (Shlomo Venezia)

»Eines war klar. Dort wollte ich nicht weiter bleiben. Ich weiß nicht, wie ich den ersten Tag überlebte.« (Shlomo Dragon)

»Ich war damals überhaupt kein Mensch. Wenn ich Mensch gewesen wäre, hätte ich keinen Moment ausgehalten. Wir hielten aus, denn wir waren keine Menschen mehr.« (Shaul Chasan)

»Widerstand leisten? Gegen wen? Nachdem wir in den Block gegangen waren, hatten die Deutschen die Türen verriegelt. Aus!« (Leon Cohen)

In der Verzweiflung versteckten Häftlinge unter Lebensgefahr Aufzeichnungen in der Asche der Toten

Mehrere Häftlinge, die im Sonderkommando arbeiten mussten, fertigten heimlich Aufzeichnungen an. Sie wurden von den anderen im Sonderkommando besonders geschützt, damit sie für die Nachwelt die Verbrechen schriftlich festhalten konnten. Einige der Dokumente wurden nach dem Krieg bei den Ruinen der Krematorien ausgegraben, darunter die Aufzeichungen von Salman Lewenthal.

»Wir liefen unter der Drohung der Knüppel von SS-Männern, die uns beaufsichtigten. Wir hatten uns so weit vergessen, daß keiner von uns wußte, was er tat, wie er es tat und was überhaupt mit ihm vorging. Wir hatten uns soweit verloren, daß wir wie leblos waren. Angetrieben rannten wir wie Automaten, ohne zu wissen, wohin wir liefen, wozu und was wir machten. Einer schaute nicht auf den anderen. Ich weiß, daß keiner von uns ganz bei Bewußtsein war. Man dachte nicht, überlegte nicht. Es fanden sich aber auch solche […], die unter keinen Umständen dem Einfluß bis zu dem Grade unterliegen wollten, daß es ihnen zur Gewohnheit wurde.«

Hätte man nicht irgendwie fliehen können?

»Nein, das war unmöglich, vor allem für ein Mitglied des Sonderkommandos. Alle sind zurückgebracht worden, und außerdem: Wohin hätte ich denn gehen können? Ich sprach kein Polnisch, und das Risiko, von Bauern verraten zu werden, war zu groß.«

Nicht nur Shlomo kam zu dieser Überzeugung. Und die Angst, dass sich die SS bei der Flucht eines Häftlings am ganzen Kommando rächen würde, war begründet. Kollektivstrafen waren in den Konzentrationslagern ein übliches Terrorinstrument.

An einen Fluchtversuch erinnert sich Shlomo aber doch: Den von Alberto Errara, der damals um die 18 Jahre alt war. Als sie die Asche zum Fluss brachten, nahm Alberto seine Schaufel und spaltete dem deutschen Bewacher den Schädel. Er schwamm auf die andere Seite des Flusses. Ein anderer SS-Mann jedoch erwischte ihn mit dem Maschinengewehr. Später fand man ihn – er war verblutet.

Obwohl sie keine Chance auf Überleben hatten, riskierte im Herbst 1944 eine Gruppe von Häftlingen des Sonderkommandos einen Aufstand und zündete Sprengstoff, der von weiblichen Häftlingen, die Munition herstellen mussten, geschmuggelt worden war. Eines der Krematorien wurde zerstört. Shlomo war noch nicht lange genug da, so wurde er nicht in die streng geheimen Pläne eingeweiht. Aber er bekam den Aufstand mit.

Shlomo konnte von Glück sagen, dass er es überhaupt aus Auschwitz heraus geschafft hatte. Denn die SS hatte geplant, alle Häftlinge des Sonderkommandos umzubringen, damit keiner über den Massenmord an den Juden und Jüdinnen erzählen konnte. Die Rote Armee war auf dem Vormarsch und das Konzentrations- und Vernichtungslager war von der SS geräumt worden. Shlomo wurde mit anderen Häftlingen von Auschwitz nach Österreich, in das KZ Mauthausen gebracht.

Die neu Ankommenden wurden auf Nebenlager verteilt. Shlomo kam in das KZ Ebensee. Er musste Schwerstarbeit in einem unterirdischen Stollen leisten. Rasender Hunger und Verzweiflung quälten ihn. Einmal am Tag teilte ein von der SS beauftragter Häftling, ein sogenannter Kapo, Suppe aus. So etwas Ähnliches wie Suppe.

Einer dieser Häftlinge, ein ungarischer Kapo bevorzugte bei der Verteilung auffällig seine Landsleute. In seiner Not fasste Shlomo einen Entschluss. Er tat so, als wäre er auch aus Ungarn. Doch sein Akzent verriet ihn sofort. Die Strafe war eine Kelle Suppe, die keinerlei feste Bestandteile enthielt. Die Kartoffelschalen und angefaulten Steckrübenstücke waren am Grund des Suppenbehälters. Der Kapo hatte absichtlich nicht umgerührt.

Außer sich vor ohnmächtiger Wut stellte sich Shlomo ein zweites Mal an. Brutal schlug ihn der Kapo mit einer Schaufel nieder.

Es war so schrecklich, dass Shlomo das erste Mal während seiner ganzen Haftzeit bittere Tränen vergoss. Er hatte die Schikanen der SS und die Arbeit im Sonderkommando überstanden, ohne eine Träne zu vergießen. Aber als Verhungernder von einem Mithäftling so behandelt zu werden, das trieb ihm die Tränen in die Augen.

Wochen vergingen. Als endlich am 6. Mai 1945 amerikanische Truppen in das Konzentrationslager Ebensee kamen, waren die SS-Bewacher bereits über alle Berge. Und Shlomo war frei.

Bei seiner Ankunft im Konzentrationslager Mauthausen hatte Shlomo große Angst gehabt, doch noch als Häftling des Sonderkommandos von Auschwitz erkannt und umgebracht zu werden. Deshalb hatte er kurzerhand einen falschen Namen und einen falschen Geburtstag angegeben: Sinto Beneti, geboren am 25. Dezember, statt am 29. Dezember. Unter diesem Namen wurde er schließlich auch befreit.

Nun war er frei und beseelt von dem Bedürfnis, sich rächen zu wollen. Besonders an den Kapos. Frei, aber ohne einen Schimmer, wo er denn nun hingehen sollte.

Shlomo hatte auch nach der Befreiung noch Angst

Erst einmal musste er sich behandeln lassen, denn es ging ihm auch körperlich sehr schlecht. Aber nicht nur er war krank. Auch andere Häftlinge, darunter sein Bruder Morris, waren lebensgefährlich geschwächt. Die beiden hatten aber noch eine andere, zutiefst verstörende Erfahrung gemeinsam: Das Begleiten der vielen Menschen in die Gaskammer, das Verbrennen ihrer Leichen. Morris brach zusammen und fiel für längere Zeit ins Koma. Bei Shlomo stellten die Ärzt/-innen ebenfalls einen kritischen Zustand fest.

Aus Angst, dass sich das Geschehene wiederholen könnte, wollte Shlomo auch später seinen alten, jüdischen Vornamen nicht wieder zurück, so wenig wie seine Vergangenheit. In dem Krankenhaus, in dem er lag, kamen einige Krankenschwestern auf die Idee, ihn »Bruno« zu rufen. Bruno bedeutet »der Braune«, passend zu seinen dunklen Haaren. Viele Jahre trug er diesen Namen.

Shlomo war sehr einsam

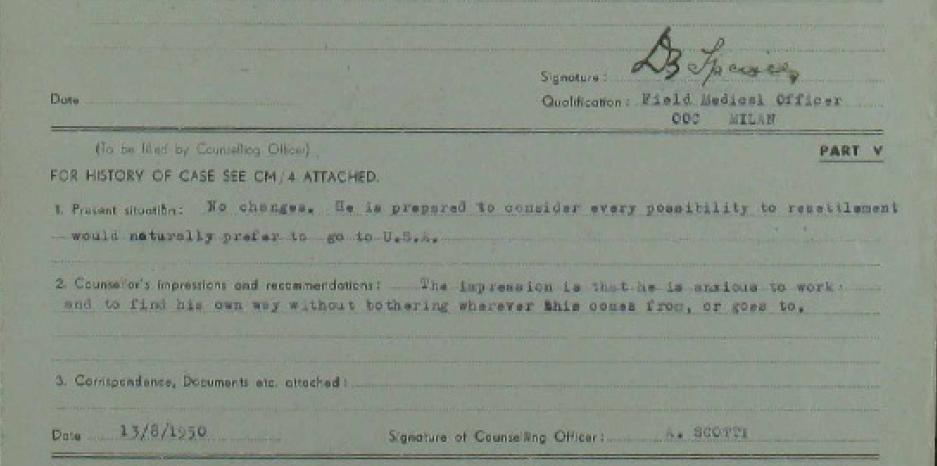

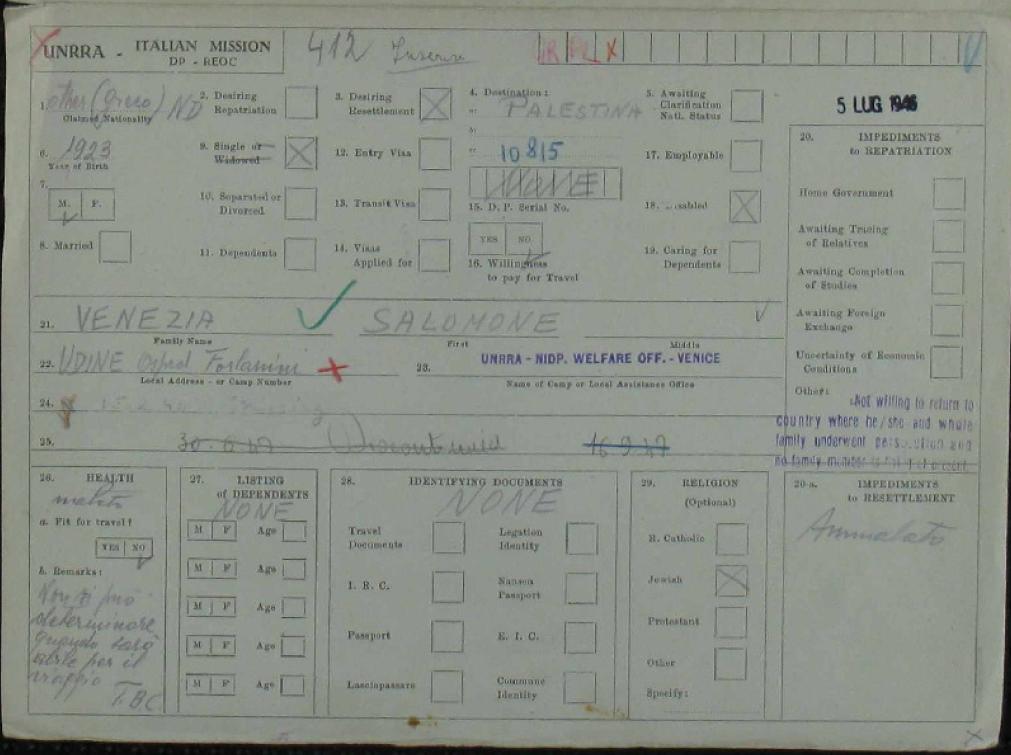

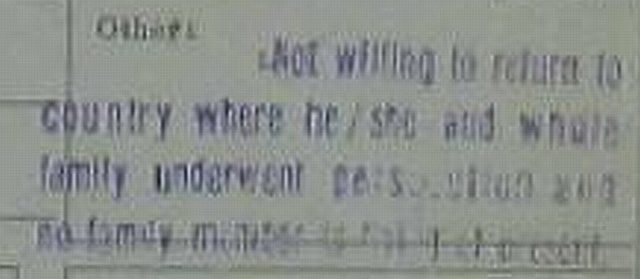

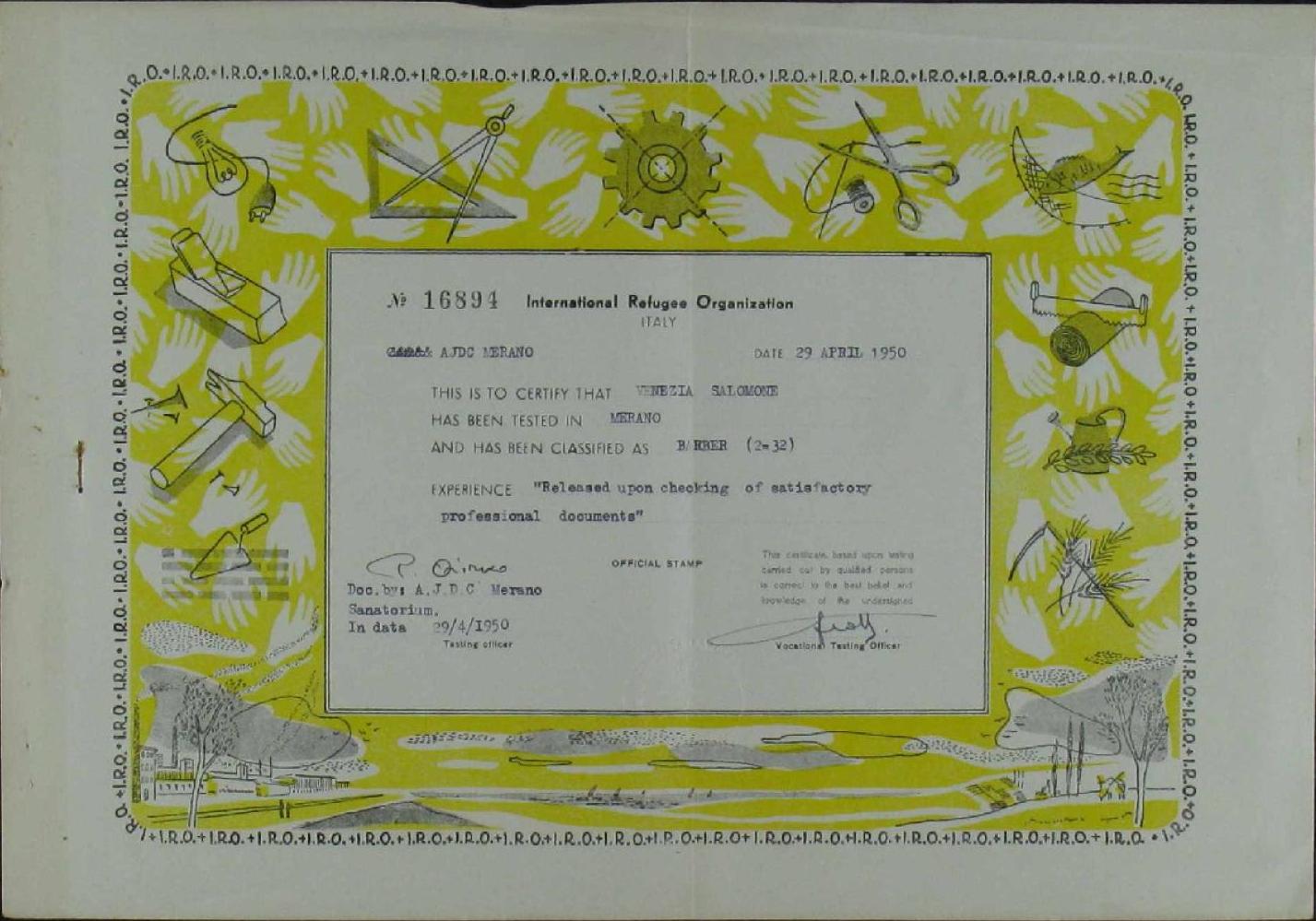

Schließlich wurde Shlomo im November 1946 in ein Krankenhaus nach Meran verlegt, das von der jüdischen Hilfsorganisation American Jewish Joint Distribution Committee geleitet wurde. Dort musste er bis 1952 bleiben. Sein Härtefallantrag betraf die Kosten für die Unterbringung in einem Spezialkrankenhaus, Lebensunterhalt, aber auch den Wunsch, in ein anderes Land auszureisen – entweder nach Israel zu seiner Schwester Rachel oder in die USA zu seinem Bruder und seinem Cousin.

Alle drei traf er erst viele Jahre später wieder. Denn er war gezwungen, Jahre in Krankenhäusern zuzubringen. Die starke Tuberkulose, eine lebensgefährliche Lungenkrankheit, war nur schwer zu heilen.

»Das war furchtbar für ihn, – so viele Jahre krank zu sein, ganz allein im Sanatorium. Er hat mir erzählt, in Udine, wo er zuerst im Krankenhaus war, da kamen immer Besucher für die Kranken, nur für ihn ist niemand gekommen, niemand. Der American Joint hat für seine Kleidung und Essen gesorgt, aber nie ist jemand gekommen, nur eine Nonne hat sich um ihn gekümmert. Das muss schrecklich gewesen sein.«

Shlomo fand doch noch die Liebe

Seine Frau Marika lernte Shlomo 1955 in einem Englischkurs in Grottaferrata, einer Stadt in der Nähe von Rom kennen. Er war körperlich wieder einigermaßen gesund und lernte Englisch für seine Ausbildung in einer Hotelfachschule. Shlomo bezeichnet es als sein großes Glück, Marika getroffen zu haben – eine Frau, die ihn mit all seinen seelischen Wunden ertragen konnte.

»Ich war 15 Jahre alt, als ich meinen Mann kennengelernt habe, und er war damals dreißig. Ich war wirklich noch ein kleines Mädchen, aber er war ein sehr schöner Bursche und sehr lieb. Als wir uns das erste Mal gesehen haben, da hat er mich gefragt, ob ich mit ihm ins Kino gehe. So hat das angefangen, und dann hat er den Ort verlassen, um auf die Hotelschule zu gehen, aber wir haben uns immer geschrieben. Als ich dann siebzehneinhalb Jahre alt war, haben wir geheiratet. Er war 32, ich war 17, und seitdem sind wir verheiratet.

Oft war er so still. Ich wusste, warum, aber es war doch schwer für mich. Ich wusste, dass er im Lager gewesen war, aber er hat mir nicht erzählt, wie, wo, was. Er war nicht depressiv, aber still. Am Anfang war das nicht so leicht. Es war eben kein normales Leben, wie eine junge Frau es eigentlich hätte leben sollen mit einem jungen Mann. Es war kein lustiges Leben, denn er konnte nicht lustig sein. Aber ich glaube, ich habe ihm geholfen, ich habe gelacht, ich habe gesungen, er ist nach Hause gekommen, und es waren Blumen auf dem Tisch. Wenn es mal nicht so leicht war, dann dachte ich immer daran, was er mitgemacht hat. Dann war es für mich wieder in Ordnung, denn er ist ein sehr guter Mann. Er kann vielleicht nicht so viel sprechen und sagen, was er fühlt, aber ich hab ihn immer sehr geliebt – auch heute noch, nach so vielen Jahren.«

Und danach? Wie lebt man mit den Erinnerungen?

Insgesamt verbrachte Shlomo nach seiner Befreiung aus den Lagern sieben Jahre in verschiedenen Krankenhäusern. Die Tuberkulose hatte ihm einen Lungenflügel zerstört. Nach und nach wurde er aber wieder einigermaßen gesund. In seiner Seele jedoch ist bis heute ein tiefer Schnitt geblieben. Er selbst sagte einmal: »Man kommt nie mehr wirklich aus dem Krematorium heraus.«

Der Forscher Gideon Greif führte in den 1990er Jahren mit ehemaligen Sonderkommando-Häftlingen Interviews durch. Die Interviewten waren, wie Shlomo, damals um die zwanzig Jahre alt und von den Deutschen aus Griechenland nach Auschwitz verschleppt worden.

»Ich schlafe nicht in der Nacht. Ich schlafe zwei, drei Stunden, das ist alles. Schon jahrelang. Wegen der Erinnerungen.« (Josef Sackar)

»Mein Haar wurde [damals in Auschwitz] über Nacht weiß. Seit meinem 23. Lebensjahr habe ich weiße Haare.« (Eliezer Eisenschmidt)

»Ich begann [nach dem Krieg meinem Onkel] zu erzählen, und er wollte nichts hören: ›Red' nicht solche Sachen! Meinst Du, ich glaube Dir?!‹ Auch er glaubte mir nicht, und wieder galt ich als unzurechnungsfähig.« (Shaul Chasan)

»Ja, es dauerte sehr lange, bis ich mich wenigstens etwas erholt hatte. Sechs Monate lang nach dem Verlassen von Auschwitz konnte ich nichts machen. Ich konnte nicht schlafen, hatte schreckliche Träume. Ich erwachte in der Nacht unter fürchterlichen Schreien, denn ich hörte die Rufe der Juden, die in den Gaskammern erstickten. Schreie, Stöhnen, Gebete der Menschen. Ich hörte in meinen Träumen die Geräusche des Aufzuges, der die Leichen zu den Verbrennungsanlagen brachte.« (Leon Cohen)

»Seit damals habe ich keine Tränen mehr. Dort weinten wir tränenlos.« (Josef Sackar)

»Die Tatsache, daß mein Bruder und ich noch leben, ist die beste Rache an den [deutschen] Mördern.« (Abraham Dragon)

»Nein, es ist eigenlich kaum zu glauben, daß ich überlebte. Bis heute glaube ich eigentlich nicht richtig daran.« (Shaul Chasan)

Wieso Shlomo doch noch zu sprechen begann

Viele Jahre wollte Shlomo nicht an seine furchtbaren Erlebnisse denken. Erst 1992 fing er an, als Zeitzeuge öffentlich zu sprechen. Damals tauchten vermehrt Hakenkreuz-Schmierereien auf – der Antisemitismus traute sich wieder ans Tageslicht.

»Im Dezember 1992 bin ich zum ersten Mal nach Auschwitz zurückgekehrt. Ich hatte lange gezögert, bevor ich die Einladung einer Schule annahm, Schüler dorthin zu begleiten. Denn ich fühlte mich immer noch außerstande, in diese Hölle zurückzukehren. Mein Freund Luigi Sagi [der Sohn eines Mithäftlings aus dem Sonderkommando] kam mit.«

Shlomo ist in den folgenden Jahren noch mehrere Male dort gewesen. Er legte Zeugnis ab. Auch wenn er danach oft Alpträume hatte. Wenn er Briefe bekam, fühlte er sich gehört und zufrieden, dass er das Sprechen auf sich genommen hatte:

»Es tröstet mich zu wissen, dass ich nicht ins Leere rede, denn von meinen Erlebnissen zu berichten, ist ein großes Opfer. Jedes Mal wecke ich damit dieses quälende Leid, das mich nie verlassen wird, zu neuem Leben. Manchmal geht alles gut, und dann bin ich plötzlich wieder völlig verzweifelt. Sobald ich etwas Freude empfinde, wird sie in meinem Inneren sofort wieder unterdrückt. Es ist ein innerer Makel; ich nenne ihn die ›Krankheit der Überlebenden‹. Es ist nicht Typhus, Tuberkulose oder eine der anderen Krankheiten, die wir uns holen konnten. Es ist eine Krankheit, die im Inneren nagt und jedes Gefühl von Freude zerstört. Ich schleppe sie seit meiner Leidenszeit im Lager mit mir herum. Diese Krankheit erlaubt keinen Augenblick der Freude oder Unbekümmertheit, es ist eine Stimmung, die ständig an meinen Kräften zehrt.«