Seit 2000 befindet sich in Halle unter der Adresse Alter Markt 12 ein Beatles-Museum, in dem Interessierte neben der Geschichte der Band auch Sammlerstücke und zum Mitmachen anregende Aktivitäten vorfinden. Niemals würde das im 18. Jahrhundert erbaute Gebäude den Anschein erwecken, dass es 1924 zu einer städtischen Kindergrippe sowie zu einer Aufnahmestelle für Mütter mit Neugeborenen in schwierigen Lebenslagen umfunktioniert worden war.

Was Wolfgang gesehen haben könnte

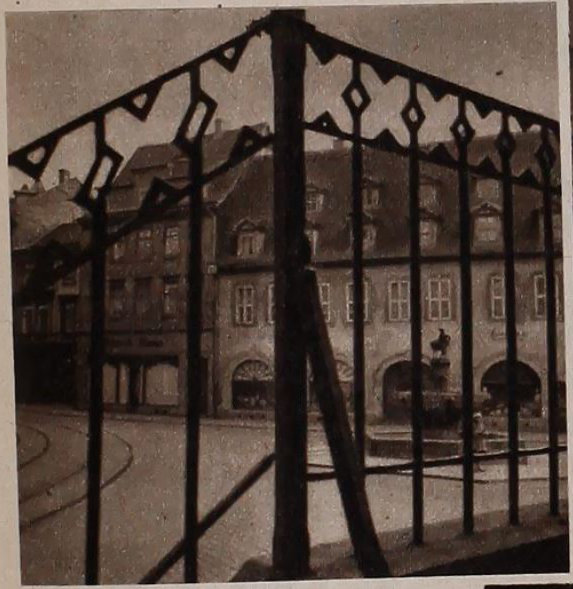

Nicht weit von Wolfgangs Zuhause entfernt, befand sich der Alte Markt – ein Platz südlich des Marktplatzes und ein Siedlungskern der Stadt Halle. Dort standen das erste hallische Rathaus sowie die Pfarrkirche, aber auch der bis heute Wasser sprühende Eselsbrunnen. Könnte sich Wolfgang dort an heißen Sommertagen abgekühlt und gespielt haben?

Wie Wolfgang auffiel

Bereits mit fünf Jahren wurde Wolfgang, wie aus seiner Krankenakte zu entnehmen ist, als »krankhaft unruhig, ängstlich empfindlich, leicht verletzbar« beschrieben. Er soll von anfallsartigen Zuständen heimgesucht worden sein.

Die Schule in den 1920er und 1930er Jahren war von einem autoritären und disziplinierten System geprägt. Die Lehrkräfte forderten von den Schülern Disziplin, absoluten Gehorsam und Fleiß. Diese Verhaltensregeln waren streng und wurden konsequent durchgesetzt. Ein Verstoß wurde in der Regel mit zusätzlichen Arbeiten oder einem Schlag mit dem Rohrstock bestraft.Die Klassenzimmer wurden sehr schlicht mit Holzbänken und -tischen, an denen die Schüler saßen, eingerichtet. Vorne stand eine Tafel, und in einerEcke des Raumes hing ein Porträtbild Paul von Hindenburgs, später eins von Hitler.Die Schüler nutzten zu dieser Zeit Griffel (eine Art Stift) und eine Schiefertafel, an der oftmals ein Lappen oder Schwämmchen befestigt war, um das Geschriebene wieder zu entfernen.

Diese Schulsachen und die Brotbox wurden häufig in einer Ledertaschetransportiert, die die Kinder auf dem Rücken oder in der Hand trugen.

Welche Schulen besuchte Wolfgang?

Wolfgang ging zunächst auf die Neumarkt-, dann auf die Talamtschule in Halle, zu denen er nur wenige Minuten laufen musste. Je nach Anstalt besuchte er auch die dortigen Bildungseinrichtungen, wie etwa die Neinstedter Anstaltsschule.

Wie waren seine schulischen Erfolge?

Er erzielte in der Schule nur mäßige Erfolge, denn er kam nicht gut mit. Aus seiner Krankenakte geht hervor, dass Wolfgang weder lesen noch schreiben konnte. Außerdem fiel es ihm schwer, Farben und Zahlen sicher zu zuordnen bzw. zu erkennen. Er vermochte es kaum, dem Unterricht zu folgen und grundlegende Kenntnisse zu erwerben.

Die Talamtschule

Die ehemalige Talamtschule, die Wolfgang besuchte, gibt es bis heute: Es handelt sich dabei um ein im 19. Jahrhundert errichtetes, vierstöckiges Gebäude, das immer noch als eine Bildungseinrichtung betrieben wird: Sie befindet sich in der Oleariusstraße 7, trägt aber nun den Namen »Adolf Reichwein Volkshochschule«.

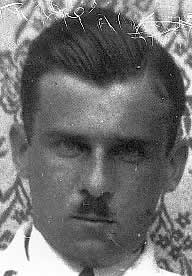

Wurde vielleicht dort auch folgendes Bild von Wolfgangaufgenommen?

An einem Tag im Jahr 1935 kam Wolfgang nicht nach Hause. Als seine Mutter daraufhin zur Schule eilte, wurde ihr mitgeteilt, dass ihr Sohn von einer Mitarbeiterin des Gesundheitsamtes abgeholt worden war. Der Grund dafür, seien »Erziehungsprobleme« gewesen, wie man der Krankenakte heute entnehmen kann. Von da an kehrte er nie mehr nach Hause zu seiner Mutter und der jüngeren Schwester zurück.

Was geschah mit Wolfgang?

Durch einen Amtsgerichtsbeschluss wurde er gegen den mütterlichen Willen in ein Erziehungsheim in Nordhausen eingewiesen. Dort meinte man, er sei ein »schwachsinniger Psychopath«. Seine Mutter versuchte erfolglos, ihn zu sich nach Hause zu holen.

Verlegung nach Neinstedt

Man schickte ihn daraufhin in die Neinstedter Anstalten, eine diakonische Einrichtung für geistig behinderte Kinder und Jugendliche, deren Anstaltsleitung und Teile der Mitarbeiterschaft 1933 die nationalsozialistische Machtergreifung begrüßt hatten. Am 29. Dezember 1936 schriebt der Anstaltsarzt Dr. Wittenberg an die Staatsanwaltschaft Halle: »Wolfgang Brühl […] leidet an angeborenem Schwachsinn. Erhebliche Besserung und Heilung ist schon jetzt als ausgeschlossen zu erachten.» Am 4. März 1940 berichtete die Krankenakte, er helfe »beim Kartoffelschälen, ist leidlich anstellig und fügt sich gut ein».

Neue Befugnisse

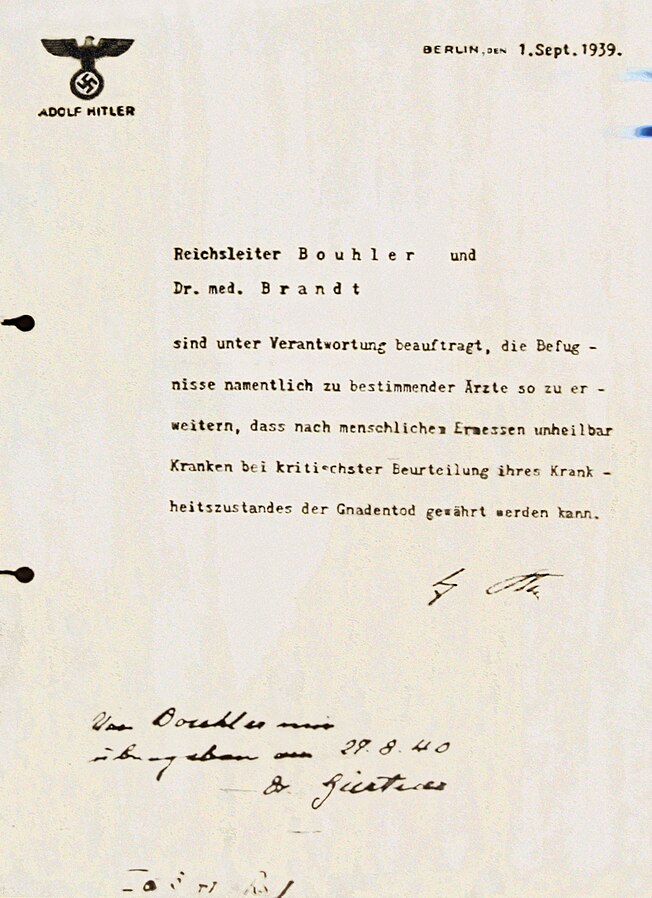

Im Oktober 1939 schrieb Adolf Hitler auf privatem Briefpapier eine Ermächtigung an seinen Leibarzt Karl Brandt und NSDAP-Reichsleiter Philipp Bouhler. Die beiden wurden mit der organisatorischen Durchführung der als »Euthanasie« bezeichneten Tötung von »lebensunwertem Leben« beauftragt.

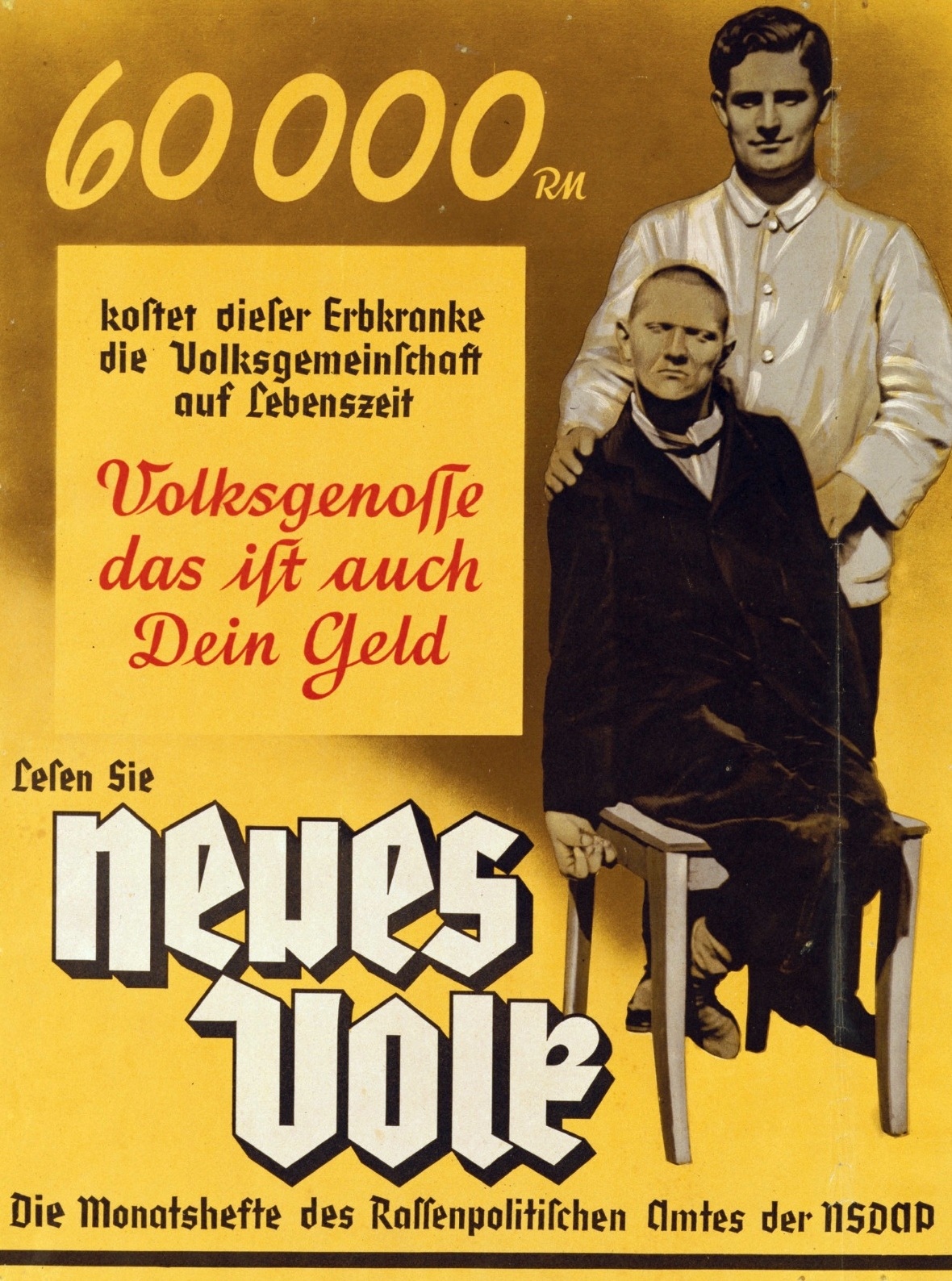

Die Ermächtigung datierte Hitler auf den 1. September 1939 zurück und stellte damit eine zeitliche Verbindung zum Kriegsbeginn her. Adolf Hitler spricht in diesem Schreiben von »unheilbar Kranken« und »Gnadentod». Zu dieser Zeit galten sogar schon Menschen mit Verhaltensauffälligkeiten als »unheilbar krank». Es sollte in den Anstalten Platz geschaffen werden, um dort Soldaten, die im Krieg verletzt wurden, aufnehmen und versorgen zu können. Die in den Anstalten lebenden Patienten wurden als »nutzlos« für die »Volksgemeinschaft« angesehen, wenn sie arbeitsunfähig waren.

Was bedeutete das für Wolfgang?

Auf Anordnung des »Beauftragten des Reichsverteidigungskommissars für Reichsverteidigung« für den Wehrkreis Halle-Merseburg, Joachim Eggeling (1884 – 1945) wurde, Wolfgang am 24. April 1941 aus Neinstedt in die Landesheilanstalt Altscherbitz verlegt. Bei dieser Einrichtung handelte es sich um eine Zwischenanstalt, die es den Nazis ermöglichte die Opfer kontrolliert in eine Tötungsanstalt weiterzutransportieren.

Wiedersehen

Verwandte wussten oftmals nicht, was mit ihren Angehörigen passierte und wo sie sich gerade aufhielten. Auch wurden sie nicht in Entscheidungen mit einbezogen. Wolfgangs Mutter und seine Schwester fanden ihn trotzdem: inAltscherbitz.

Ein Teil der ehemaligen Landes-Heil- und Pflegeanstalt Bernburg war von 1940 bis 1941 eine der sechs »Tötungs«-Anstalten in Deutschland. 1940 wurde das Gebäude in eine »Euthanasie« Einrichtung und in ein psychiatrisches Krankenhaus geteilt. Für die Mordaktion wurden in das ehemalige Männerhaus II eine als Duschraum getarnte Gaskammer, ein Selektionsraum und ein Krematorium eingebaut.

Was passierte dort mit Wolfgang?

Der letzte Eintrag in seiner Krankenakte lautet: »Abgeholt«. Der 14-Jährigewurde von Altscherbitz am 16. Juni 1941 zusammen mit 89 weiteren Patienten abgeholt und nach Bernburg transportiert. Insgesamt verzeichnete die Anstalt von November 1940 bis August 1941 ungefähr 9.384 Tote aus 39 Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, dabei kamen 1385 Personen, darunter Wolfgang, aus der Landesheilanstalt Altscherbitz.Bereits am Tag der Ankunft wurde Wolfgang zum Schein von einem Arzt untersucht und daraufhin in die Gaskammer gebracht.Die Tötung der Kranken durfte ausschließlich durch das ärztliche Personal der Anstalt erfolgen, wie es Hitler in seinem Ermächtigungsschreiben vom 1. September 1939 angeordnet hatte. Zu diesem Zeitpunkt, als Wolfgang in Bernburg ankam, waren Irmfried Eberl und sein Stellvertreter Heinrich Bunke die dortigen Tötungsärzte. Die Bedienung der Gashähne war dementsprechend ihre Aufgabe.

Was den Angehörigen erzählt wurde

Wolfgangs Mutter und Schwester erhielten eine Urne, in der sich seine Asche befinden sollte, was allerdings unwahrscheinlich ist, denn es wurden zu viele Menschen auf einmal ermordet und verbrannt. Die Urne wurde auf dem Südfriedhof in Halle unter seinem Namen beigesetzt. Die Familie erhielt die Information, Wolfgang sei am 5. Juli 1941 an Diphtherie verstorben, was sich auch als falsch herausstellte. Oftmals lag eine gewisse Zeitspanne zwischen dem eigentlichen Todestag und der Beurkundung. Als Todesgrund bedienten sich die Ärzte einer Liste, aus der sie eine Ursache wählen konnten.

Bernburg war ein grausamer Ort

Sieh dir Bilder der ehemaligen »Euthanasie«-Anstalt an, die im Spätsommer 1943 aufgelöst wurde:

Und heute?

Seit 1989 befindet sich am Ort der ehemaligen Mordanstalt eine öffentlich zugängliche Gedenkstätte für die Opfer der NS-«Euthanasie». Dort werdenBesucherinnen und Besucher über die damaligen Verbrechen aufgeklärt. Es ist aber auch ein Ort, an dem Angehörige trauern und sich erinnern können.

Auch nach Jahrzehnten der dunkelsten Stunde der Menschheit wird immer wieder versucht, dass all die Menschen, die in dieser Zeit umkamen, und deren Geschichten, so kurz sie auch sein mögen, nicht verblassen.

Auch an Wolfgang wurde und wird gedacht.

Verewigt

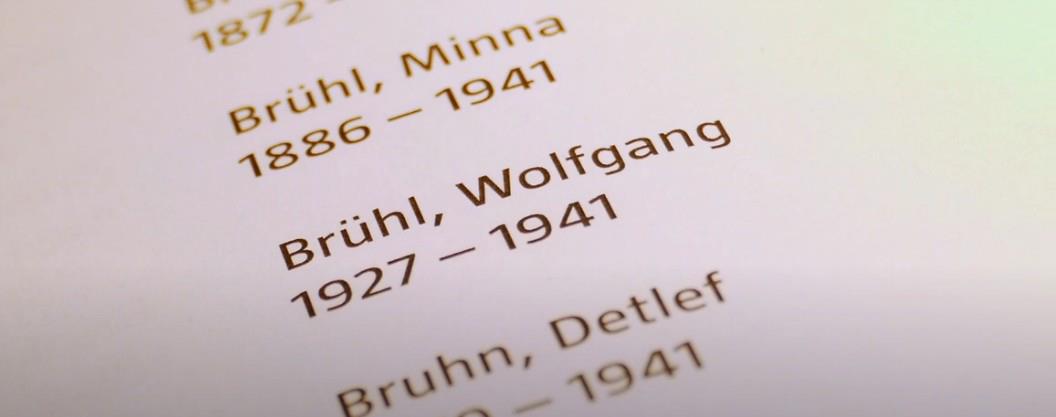

In der Gedenkstätte in Bernburg findet sich im Raum des früheren Krematoriums ein Totenbuch, in dem alle Menschen, die dort ermordet wurden, aufgelistet sind.

Ein Stein gegen das Vergessen

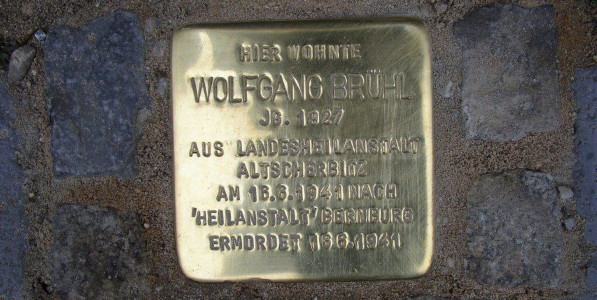

Am 14. Dezember 2007 wurden sieben Stolpersteine an fünf Adressen verlegt, einer davon fürr den 14-jährigen Wolfgang Brühl. Aufmerksame Menschen werden den Stein, der fest im Boden vor dem heutigen Beatles-Museum in Halle verankert ist, bemerken.

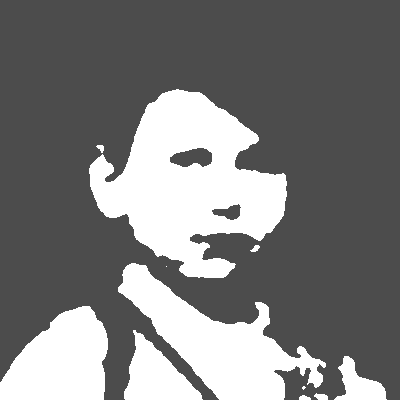

Die »Lange Schatten« – Aktion

Um ebenfalls im ehemaligen Wohnhaus Wolfgangs an sein Leben zu erinnern, wurde im Januar 2024 im Innenhof des Beatles-Museums ein temporäres Graffito mit Kreidespray angebracht. Das Graffito berichtet von Wolfgangs Odyssee von Anstalt zu Anstalt. Neben einem Foto von ihm, können Interessierte einen QR – Code scannen, um Wolfgang und seine Geschichte besser kennen zu lernen.

In Szene gesetzt

Eine engagierte Gruppe von Menschen hat Wolfgangs Geschichte sogar ineinem 10-minütigen Kurzfilm erzählt, der auf YouTube zu sehen ist und in dem seine Lebensstationen auf kreative Weise nochmals genauer unter die Lupe genommen werden: https://www.youtube.com/watch?v=ClvIMSYz8xQ

Aber eins bleibt: Wolfgang hat in den Herzen seiner Familie einen festen Platz. Dort wird er nie in Vergessenheit geraten.