Jankusch wurde 1938 in der polnischen Stadt Łódź geboren. Als er zwei Jahre alt war, errichteten die deutschen Besatzer ein Ghetto. Jankusch und seine Familie wurden gezwungen, dorthin umzuziehen. Auf engstem Raum mussten die Menschen zusammengedrängt leben. Es gab kaum etwas zu essen. Und immer wieder wurden Kinder und alte Menschen, die nicht arbeiten konnten, abgeholt. Danach wurden sie nicht mehr gesehen.

Lebensgefahr begleitete Jankusch also ständig. Ob er das gemerkt hat? Oder schafften es seine Eltern, die Großeltern, Onkel und Tante hin und wieder, ihn vom Hunger abzulenken und ihm einen schönen Tag zu bereiten? Darüber können wir nur spekulieren.

Jankusch war sechs Jahre alt, als er von Łódź nach Auschwitz-Birkenau gebracht und dort ermordet wurde. Ob er ein wildes oder ein ruhiges Kind war, ob er lieber Bilderbücher anschaute als auf Bäume zu klettern, ob er eine Lieblingsfarbe hatte oder gut singen konnte – wir wissen es nicht. Aber wir kennen seinen Namen und sein Geburtsdatum. Wir wissen, wer zu seiner Familie gehörte und was mit ihm geschah.

Das ist nicht selbstverständlich. Viele Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung sind bis heute anonym, weil Ausweispapiere, ganze Akten und andere Beweismittel während des Krieges vernichtet wurden. Und weil auch die Menschen, die hätten Auskunft geben können, ermordet wurden: Ganze Familien wurden ausgelöscht.

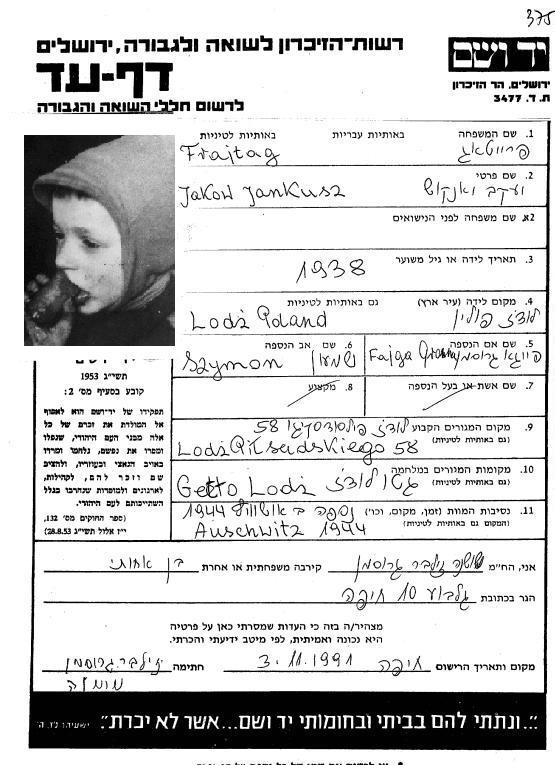

Jankuschs Tante Ruschka, die Schwester seiner Mutter, hat die Verfolgungszeit überlebt. Für ihre ermordeten Verwandten hat sie Formulare ausgefüllt, sogenannte Gedenkblätter, die von der israelischen Gedenkstätte Yad Vashem seit den 1950er Jahren verteilt werden. Yad Vashem ist Hebräisch und heißt übersetzt »Denkmal und Name«.

Der Zweck dieser Gedenkblätter ist, durch das Sammeln der Namen die Erinnerung an die Ermordeten als einzigartige Personen möglich zu machen. Kein Mensch, der von den Nationalsozialisten ermordet wurde, soll vergessen werden.

Natürlich wird die Suche nach Namen immer schwieriger, je mehr Zeit vergeht. Heute sind in der Datenbank, in der man auch online suchen kann, ungefähr vier Millionen Einträge: https://yvng.yadvashem.org/?language=de.

Wieso heißt die israelische Gedenkstätte »Denkmal und Name«?

Der Name Yad Vashem, wörtlich übersetzt »Denkmal und Name«, leitet sich von einem Zitat aus dem Tanach, der heiligen Schrift des Judentums, ab. Im Buch des Propheten Jesaja, Kapitel 56, Vers 5 sagt Gott über die Menschen, die an ihn glauben:

»Ihnen allen errichte ich in meinem Haus und in meinen Mauern ein Denkmal, ich gebe ihnen einen Namen, der mehr wert ist als Söhne und Töchter: Einen ewigen Namen gebe ich ihnen, der niemals getilgt wird.«

Es ist also im jüdischen Glauben eine ganz besondere Auszeichnung, wenn der eigene Name nicht vergessen wird, sondern ewig in Erinnerung bleibt. Um dieser Idee zu folgen, haben sich die Gründer/-innen der Gedenkstätte 1953 vorgenommen: Die Namen aller sechs Millionen ermordeten Juden und Jüdinnen sollen gefunden und gesammelt werden. Die Toten sollen an diesem Ort in Jerusalem ein Denkmal und einen (ewigen) Namen bekommen.

Yad Vashem ist nicht nur die zentrale Gedenkstätte des Staates Israel, sondern auch eine der wichtigsten Forschungseinrichtungen für die Geschichte des Holocaust weltweit. Das Museumsgelände auf dem Har haZikaron, dem »Berg des Gedenkens«, ist in den vergangenen Jahrzehnten mehrfach erweitert worden. Heute kann man sich dort eine Dauerausstellung, ein Kunstmuseum, verschiedene Skulpturen und Gedenkorte (zum Beispiel für die ermordeten Kinder) sowie die »Allee der Gerechten unter den Völkern« anschauen, wo an nichtjüdische Helfer/-innen erinnert wird. Wer eigene Recherchen anstellen will, dem stehen eine Bibliothek und ein riesiges Archiv mit etwa 138.000 Fotografien und Millionen von Dokumenten zur Verfügung.

An Jankusch und seine Familie wird auch in Berlin erinnert

Im zweiten Raum der Dauerausstellung, die zum Denkmal für die ermordeten Juden Europas gehört, werden die Geschichten von 15 Familien aus verschiedenen Ländern Europas gezeigt. Auf grauen Betonstelen, die von der Decke herunterhängen, werden anhand von Fotos, privaten und offiziellen Dokumenten die Auswirkungen der nationalsozialistischen Verfolgung auf das Alltagsleben beschrieben. Auch die Geschichte der Familie Grossman aus Łódź wird auf einer Stele erzählt. Bei ihr fällt eine Besonderheit auf: Es gibt viele Fotografien, auch aus der Zeit der Verfolgung. Aber nur die wenigsten, die in Ghettos oder Lagern eingesperrt waren, machten Bilder von sich selbst in dieser Zeit.

Die Erklärung ist einfach: Jankuschs Onkel Mendel Grossman war Fotograf und er hat das Leben seiner Familie, vor allem die Entwicklung des kleinen Jankusch, mit seiner Kamera auch im Ghetto dokumentiert. Dank der Fotografien, die wie durch ein Wunder den Krieg überdauert haben, wissen wir auch, wie Jankusch ausgesehen hat.

Jankuschs Geschichte im »Raum der Namen«

Auch am Berliner Denkmal für die ermordeten Juden Europas spielen die Namen der Toten für das Gedenken eine große Rolle. Im »Raum der Namen« unter dem Stelenfeld werden in einer Endlosschleife Namen von Ermordeten und eine Kurzfassung ihrer Verfolgungsgeschichte verlesen. An den Wänden des dunklen, schlichten Raums sind dazu die Lebensdaten zu lesen. Die Inhalte dieser Präsentation sind auch in Zusammenarbeit mit der israelischen Gedenkstätte Yad Vashem entstanden.

Die große und abstrakte Zahl der Opfer wird durch das Nennen der Namen fassbarer und gleichzeitig noch überwältigender: Wenn man alle Namen der sechs Millionen Ermordeten auf diese Weise verlesen würde, würde das sechs Jahre, sieben Monate und 27 Tage dauern.

Die Präsentation in diesem Raum wird ständig erweitert, derzeit werden über 10.000 Biografien nacheinander verlesen.

»Jakow Frajtag wurde 1938 in der polnischen Industriestadt Łódź geboren. In seiner Familie nannten ihn alle Jankusch. Mit seinen Eltern und der Familie der Mutter lebte Jankusch in einfachen Verhältnissen. Wie in vielen jüdischen Familien der Stadt üblich, nähten die Frauen Wäschestücke, die der Großvater dann als Händler verkaufte. Als Jankusch zwei Jahre alt war, musste die Familie ins Ghetto ziehen. Bald darauf starb sein Vater dort an Entkräftung. Jankusch und seine Mutter wurden im Sommer 1944 nach Auschwitz-Birkenau deportiert und mit Giftgas erstickt. Er war sechs Jahre alt.«

Jankusch wuchs in einer Großfamilie auf: Vor der Verfolgung lebte er mit seinen Eltern, seinem Onkel Mendel und seiner Tante Ruschka bei den Großeltern mütterlicherseits in der Piłsudskistraße 58 in der südöstlichen Innenstadt von Łódź.

Oma Chaja und Opa Szmuel Grossman waren sehr religiös. Sie gehörten einer traditionellen orthodoxen Bewegung des Judentums an, die sich Chassidismus nennt. Sie hatten fünf Kinder: drei Töchter: Jankuschs Mutter Faiga, Ruschka und Ruth, und zwei Söhne: Mendel und Jakob, der als Kind starb.

Obwohl für sie der Glauben sehr wichtig war, erlaubte das Ehepaar seinen Kindern, so zu leben, wie sie es wollten. Und für Faiga, Ruschka und Mendel, die zum Zeitpunkt des Kriegsausbruchs schon Erwachsene waren, spielte Religion nicht so eine große Rolle. Ruth war schon vor dem Krieg in die USA ausgewandert, über sie gibt es keine Informationen. Als Kinder hatten sie alle eine polnische und keine jüdische Grundschule besucht.

Die Familie war nach dem Ersten Weltkrieg vom Land in die Stadt gezogen, weil sie hoffte, dort besser Geld verdienen zu können. Łódź war ein Zentrum der Textilindustrie, und die Töchter Grossman nähten zu Hause Wäschestücke, die der Vater als Händler verkaufte. Viel Geld verdienten sie damit nicht, aber sie kamen zurecht.

Mendel, Jankuschs Onkel, arbeitete als Fotograf und wurde ein Spezialist für das Nachbessern und Konservieren alter Familienfotografien.

Jankusch war also nie allein. Irgendeiner seiner Verwandten hatte immer Zeit, mit ihm zu spielen. Und weil er das einzige Kind war, wurde er bestimmt von allen verwöhnt.

Das einzige Bild von Jankusch mit seinen Eltern

Auf diesem Bild ist Jankusch noch ganz klein. Sein Vater hält ihn stolz in die Kamera. Über Jankuschs Vater Szymon Frajtag wissen wir nur sehr wenig, sogar sein Geburtsjahr wird in den Unterlagen unterschiedlich angegeben. Sicher ist, dass er Faiga Grossman in Łódź geheiratet hat. Dann ist er bei ihrer Familie eingezogen und 1938 kam ihr einziges Kind Jakow zur Welt, das alle bald nur Jankusch nannten.

Nach dem Umzug ins Ghetto leistete Jankuschs Vater Zwangsarbeit in einer Fabrik. Wegen der katastrophalen Versorgungssituation und der schweren Arbeit starb er im Frühjahr 1942 vermutlich an Entkräftung. Da war Jankusch vier Jahre alt.

Opa Szmuel war stolz auf seinen Enkelsohn

Jankuschs Opa Szmuel David Grossman (*1882) war ein sehr religiöser Mann. Er gehörte einer jüdischen Glaubensrichtung an, die sich Chassidismus nennt und zu dieser Zeit vor allem in Osteuropa beheimatet war. Chassid/-innen heißen übersetzt »Fromme«.

Die Gemeinden wurden von einem Reb, einem Rabbiner, angeführt, der die Gläubigen in allen Lebenslagen beriet. Das Amt wurde meist innerhalb der Familie vererbt. Das lebenslange Lernen und das gemeinsame Gebet standen für die Chassiden im Mittelpunkt, denn sie waren überzeugt, dass dabei die Verbindung zu Gott am stärksten ist.

Dass seine Kinder nicht so viel Wert auf Religion legten, respektierte Szmuel. Vermutlich wollte er einfach, dass sie glücklich werden und gut zurechtkommen. Dem kleinen Jankusch beim Wachsen und die Welt entdecken zuzuschauen, wird ihm sicher genauso viel Spaß gemacht haben wie heutigen Opas.

Łódź, das »Manchester des Ostens«

In Łódź, der Stadt in der die Familie Grossman wohnte, lebten vor dem Zweiten Weltkrieg Pol/-innen, Juden und Jüdinnen und Deutsche weitgehend friedlich nebeneinander. Die Stadt war durch die Industrialisierung innerhalb weniger Jahrzehnte enorm gewachsen. Vor allem aus den Dörfern und Kleinstädten der Umgebung waren die Menschen nach Łódź gezogen, weil sie dort Arbeit in der Textilindustrie zu finden hofften.

Jede Bevölkerungsgruppe hatte ihre eigene Sprache. Pol/-innen sprachen polnisch, die Deutschen deutsch, Juden und Jüdinnen in der Regel jiddisch. Nur wenige konnten darüber hinaus eine weitere Sprache. Die Grossmans sprachen jiddisch und polnisch – ein Zeichen für ihre liberale Einstellung.

Abgesehen von der Religion wird das Leben vieler Menschen in Łódź ähnlich gewesen sein. Die meisten arbeiteten in den Fabriken oder wie die Grossmans auf eigene Rechnung oder in kleinen Betrieben im Bekleidungssektor und kamen gerade so über die Runden.

Vor dem Zweiten Weltkrieg lebten etwa 223.000 Juden und Jüdinnen in Łódź, das entsprach ungefähr einem Drittel der Gesamtbevölkerung. Nur wenige hundert waren 1945 noch dort. Etwa 7.000 jüdische Menschen aus Łódź überlebten die Haft in den Lagern der Nationalsozialisten. Alle anderen waren ermordet worden.

Vermutlich merkte Jankusch, dass die Erwachsenen um ihn herum immer besorgter und ängstlicher wurden: Nach dem Einmarsch der deutschen Wehrmacht in Łódź am 8. September 1939 veränderte sich für die jüdische Bevölkerung binnen kürzester Zeit das ganze Leben.

Die Arbeit in der Textilproduktion und im Handel wurde verboten – aber damit verdienten die meisten Menschen ihr Geld, auch die Grossmans. Juden und Jüdinnen durften die Stadt nicht ohne Genehmigung verlassen, abends galt eine Ausgangssperre. Das Benutzen von öffentlichen Verkehrsmitteln und der Besitz von Autos wurden verboten. Ab November 1939, als Jankusch ein Jahr alt war, mussten sie sich in der Öffentlichkeit erst mit Armbinden, dann mit einem gelben Stern sichtbar als jüdisch kennzeichnen.

Auch ihre Religion sollten jüdische Menschen nicht mehr ausüben dürfen. Das war sicher für Großvater Szmuel Grossman das Schlimmste: Gottesdienste abzuhalten wurde verboten. Außerdem sollten Juden und Jüdinnen auch am Sabbat ihre Geschäfte öffnen, obwohl das der religiöse Ruhetag im Judentum ist. Am 9. November 1939 wurden alle Synagogen in Łódź zerstört.

Łódź gehörte jetzt formal zum Deutschen Reich und wurde im April 1940 in Litzmannstadt umbenannt. Die deutsche Verwaltung befahl im Februar 1940, dass alle Juden und Jüdinnen der Stadt in das Armenviertel Bałuty im Norden von der Stadt ziehen sollten, das zum Ghetto erklärt wurde.

Vermutlich ergingen die Aufforderungen zum Umzug nach dem Alphabet: Jankusch Frajtag und seine Eltern erhielten die Aufforderung zum Umzug vor ihren Verwandten, die den Namen Grossman trugen. Sie verließen die gemeinsame Wohnung, Jankuschs gewohnte Umgebung, zunächst also zu dritt. Später lebten sie aber wieder mit den anderen zusammen – zu siebt in einer Einzimmerwohnung.

Die Lebensbedingungen im Ghetto waren von Anfang an fürchterlich: viel zu viele Menschen auf zu engem Raum. Es gab nur in ganz wenigen Wohnungen fließendes Wasser und einen Anschluss an die Kanalisation. Wegen der schlechten hygienischen Verhältnisse breiteten sich Krankheiten aus. Außerdem gab es viel zu wenig zu essen. Dass Menschen starben, gehörte bald zum Alltag.

Auch der zweijährige Jankusch fror und hungerte. Auf den Fotos, die sein Onkel von ihm gemacht hat, trägt er meist dicke Wintersachen, auch im Sommer.

Das Ghetto stand unter »jüdischer Selbstverwaltung« – was bedeutete das?

Im Oktober 1939 hatten die deutschen Besatzer in Łódź zwangsweise einen sogenannten Judenrat eingerichtet: eine Organisation, die die deutschen Befehle an die jüdische Bevölkerung weitergeben sollte. Ihr Vorsitzender wurde Mordechai Chaim Rumkowski, der vorher Leiter des jüdischen Waisenhauses gewesen war. Er war nach Errichtung des völlig abgeriegelten Ghettos gegenüber den Deutschen für alles verantwortlich, was dort geschah, und er musste versuchen, ein halbwegs normales Leben für die Bewohner/-innen zu organisieren.

So wurden eine Schule und ein Theater gegründet, es gab eine Zeitung, eine Post und ein Krankenhaus, sogar eine jüdische Polizei und ein Gericht. Lebensmittel und gekochtes Essen wurden an zentralen Stellen verteilt, weil nicht alle eine Kochstelle zu Hause hatten. Wer wie viel bekam, war von den Deutschen genau festgelegt worden.

Das Ghetto wurde zu einer eigenen kleinen Stadt – allerdings waren die Menschen dort eingesperrt und mussten hungern, es gab einfach zu wenig von allem. Dazu kam die schwere Zwangsarbeit, die die Bewohner/-innen leisten mussten.

Auf der deutschen Seite war der Bremer Kaufmann Hans Biebow für das Ghetto Litzmannstadt, wie es die Nationalsozialisten nannten, zuständig. Er war nur daran interessiert, dass die SS möglichst viel an den Ghettobewohner/-innen verdiente. Fast hundert Betriebe wurden auf dem abgeriegelten Gelände errichtet, in denen die jüdischen Häftlinge Zwangsarbeit leisten mussten.

Weil der Vorsitzende des Judenrats, Rumkowski, glaubte, dass diese Arbeit die Ghettobewohner/-innen vor der Deportation schützen würde, ließ er sie immer länger arbeiten, bis zu 14 Stunden täglich. Aber seine Bemühungen nützen nichts. Im Sommer 1944 wurde das Ghetto aufgelöst und alle verbliebenen Bewohner/-innen, darunter er selbst, ermordet.

Wie war das Leben für Kinder und Jugendliche im Ghetto?

Der Umzug ins Ghetto muss vor allem für die Kinder ein großer Schock gewesen sein. Von einem Tag zum andern weg von Zuhause! Und mitnehmen durften die Familien nur das allernötigste, darunter waren sicher nicht die Lieblingsspielsachen.

Die jüdische Verwaltung bemühte sich, für die Kinder und Jugendlichen den vertrauten Alltag wieder herzustellen. So wurde eine Schule gegründet, an der Lehrer/-innen, die im Ghetto lebten, unterrichteten. Außerdem trafen sich nachmittags verschiedene Gruppen, in denen gemeinsam gelernt, Musik gemacht oder Theater gespielt wurde. Rund um das Waisenhaus gab es Wiesen, auf denen die Kinder spielen konnten.

Das Leben war trotzdem alles andere als einfach. Alle hatten ständig Hunger. Die Erwachsenen und Jugendlichen mussten den ganzen Tag arbeiten und waren wenig zu Hause. Oft mussten daher die Kinder das Essen an den Ausgabestellen besorgen und auch sonstige Aufgaben im Haushalt übernehmen. Manche mussten selbst schon Zwangsarbeit leisten.

Und die Situation wurde immer schlimmer: Im Jahr 1942 starben jeden Monat etwa 1.800 Menschen im Ghetto. Sie verhungerten, erlagen Krankheiten oder starben an Entkräftung bei der Arbeit. Die Deutschen begannen außerdem damit, Menschen in Güterzügen in die Vernichtungslager zu bringen, um im Ghetto Platz für Juden und Jüdinnen aus Westeuropa zu schaffen.

Vor allem alte Menschen und Kinder, die keine Zwangsarbeit leisten konnten, wurden in dieser Zeit verschleppt und ermordet. Allein von Januar bis September 1942 wurden über 70.000 Juden und Jüdinnen aus dem Ghetto Litzmannstadt im Vernichtungslager Kulmhof in Gaswagen erstickt. Danach gab es kaum noch Kinder im Ghetto.

Jankusch verlor kurz hintereinander seinen Vater, seinen Großvater und seine Großmutter

1942 war für die Familien Frajtag und Grossman ein besonders schlimmes Jahr: Sie lebten seit zwei Jahren im Ghetto und die körperliche Verfassung aller, besonders aber die der Großeltern und auch von Jankuschs Vater Szymon, wurde immer schlechter.

Szymon starb als erster. Die Ursache wird in der Todesurkunde nicht angegeben, aber da er in einem der Ghetto-Betriebe für die Deutschen Zwangsarbeit leisten musste und gleichzeitig nur wenig Essen bekam, ist es wahrscheinlich, dass Entkräftung der Grund war.

1100 Kalorien täglich wurden Arbeitenden zugewiesen, das entspricht einem Drittel des Bedarfs für einen körperlich hart arbeitenden Mann. Die anderen, die nicht arbeiteten, bekamen deutlich weniger. Vermutlich hat Szymon deshalb Jankusch und den Großeltern von seiner Zuteilung noch etwas abgegeben. Er starb am 15. März 1942.

Nur wenige Monate später, im Juli, starben kurz hintereinander auch die Großeltern. Als Ursachen wurden »Lungenentzündung« und »chronische Darmentzündung« angegeben. Und vielleicht stimmte das auch – allerdings mussten sie an diesen Krankheiten sterben, weil sie durch den jahrelangen Hunger geschwächt und nicht mit Medikamenten versorgt worden waren.

Die offiziellen Sterbeurkunden wurden »Abmeldung« genannt. Diese zynische Umschreibung zeigt noch einmal ganz deutlich, was die Ghettobewohner/-innen für die Deutschen waren: Billige Arbeitskräfte, die entweder funktionierten – oder eben nicht mehr zur Verfügung standen.

Nun war Jankusch mit seiner Mutter, seiner Tante Ruschka und Onkel Mendel alleine. Und die drei müssen den Vierjährigen wie einen Schatz gehütet haben: Bei der großen Verhaftungswelle im September 1942, bei der vor allem Kinder gesucht wurden, blieb Jankusch verschont. Vielleicht hat Mendel, der für den Judenrat arbeitete, dort darum gebeten, seinen Neffen nicht abzuholen?

Schon früh zeigte sich, dass Mendel Grossman, Jankuschs Onkel, künstlerisch begabt war: Er zeichnete sehr gekonnt Porträts, Stillleben und Landschaften und experimentierte mit dem Fotoapparat. Dieses Hobby machte er nach der Schule zu seinem Beruf. Er absolvierte Ende der 1920er Jahre eine Ausbildung zum Fotografen.

Nach dem erzwungenen Umzug ins Ghetto 1940 bekam er durch die Vermittlung eines Freundes eine Anstellung beim Judenrat. Seine erste Aufgabe bestand darin, die Passbilder für die Kennkarten anzufertigen, die alle Ghettobewohner/-innen statt eines Personalausweises erhielt. Privates Fotografieren war strengstens verboten. An dieses Verbot hat er sich aber nicht gehalten.

Bald wurden Mendel weitere Aufgaben zugeteilt: Er sollte die verschiedenen Einrichtungen des Ghettos und die Betriebe fotografieren und auch bei offiziellen Anlässen Bilder machen. Die Fotos, sorgfältig in Alben eingeklebt, sollten den Deutschen beweisen, wie reibungslos der Alltag im Ghetto ablief und wie gut in den Zwangsarbeitsstätten gearbeitet wurde. Außerdem arbeitete eine eigene Abteilung innerhalb des Judenrates an einer internen Chronik des Ghettos, auch dafür nahm Mendel Bilder auf.

Er bekam eine Kamera und teilte sich mit Anderen ein kleines Labor. Was seine Auftraggeber nicht wussten, war, dass Mendel noch einen zweiten Apparat besaß, den er in einer Aktentasche ständig bei sich trug. Damit fotografierte er, was eigentlich nicht gezeigt werden sollte: das Elend der ausgehungerten Bewohner/-innen, auch das seiner Familie. Immer wieder sieht man auf den Bildern den kleinen Jankusch.

Mendel Grossman wollte Beweise schaffen, damit die Welt außerhalb des Ghettos irgendwann erfahren würde, was der jüdischen Bevölkerung von Łódź angetan wurde. Was er tat, war höchst gefährlich. Ein ehemaliger Kollege erzählte später, dass Mendel immer mindestens zwei, drei Freunde bei sich hatte, die aufpassten, wenn er mit seinem zweiten Fotoapparat unterwegs war. Auch sie brachten sich damit in Gefahr.

Diese mutigen Aktionen machten sie zu Widerstandskämpfern, die eine Kamera als Waffe benutzten. Mendel machte über 10.000 Aufnahmen. Von keinem anderen Ghetto gibt es so viele Bilder.

Mendels Tarnung: ein übergroßer Regenmantel und eine Aktentasche

Auf diesem Foto sieht man, wie Mendel gearbeitet hat. In der einen Hand hielt er die offizielle Kamera, mit der er im Auftrag des Judenrats für die Chronik des Ghettos eine Deportation fotografierte.

In der anderen Hand hält er eine Aktentasche, darin seine zweite, illegale Kamera. Sein Mantel ist übermäßig groß, so konnte er den Apparat zur Not auch einmal im Ärmel verstecken, wenn es beim Fotografieren gefährlich wurde.

Auch von den Deportationen musste er Fotos machen. Aber keins davon wurde in die offiziellen Fotoalben eingeklebt. Sie sollten vorerst nur der Dokumentation des Ghettolebens dienen. Mendels heimlich aufgenommene Bilder zeigten, im Gegensatz zur beschönigten Ghetto-Chronik, die persönlichen Schicksale der Bewohner/-innen, deren Hunger und Elend.

Mendel fotografierte den Alltag im Ghetto

Mendel und seine Widerstandsarbeit müssen im Ghetto bekannt gewesen sein. Sein Freund Arieh Ben-Menahem, der den Krieg überlebte, berichtete später folgende Begebenheit:

»Mendel war auf der Straße unterwegs, als eine Familie, die einen Fäkalienwagen zog, an ihm vorbeikam. Mendel griff nicht nach seiner versteckten Kamera. Er wollte zwar die Lebenswirklichkeit der Menschen im Ghetto dokumentieren, dabei aber niemanden bloßstellen. Da wurde er von dem Familienvater angesprochen – er sei doch der Fotograf? Dann solle er doch ein Bild machen: ›Heb es für die Zukunft auf, lass andere wissen, wie sehr wir erniedrigt wurden.‹«

Wie haben Mendels Fotos den Krieg überstanden?

Mendel hatte mit seinen beiden Kameras, der offiziellen und der versteckten, tausende Fotos im Ghetto gemacht. Von einem kleinen Teil fertigte er auch gleich Abzüge im Fotolabor des Judenrats an.

Als im Sommer 1944 abzusehen war, dass das Ghetto geräumt werden würde, versteckte Mendel die Kamera, die Negative und die Abzüge. Wahrscheinlich hat er einigen Vertrauten erzählt, wo genau diese so wichtigen Beweisstücke zu finden sind. Er wurde in das KZ Sachsenhausen, dann in ein Arbeitslager in Königs-Wusterhausen bei Berlin verschleppt. Kurz vor Kriegsende wurde er auf einem Todesmarsch erschossen.

Seine Schwester Ruschka überlebte den Krieg, kehrte nach ihrer Befreiung auf das Ghettogelände zurück und nahm die Kamera und die Negative mit nach Palästina. Die Fotoabzüge gab sie Mendels Freund Pinchas Schwarz, der ihm die Anstellung beim Judenrat besorgt hatte.

Ruschka, die sich in ihrem neuen Leben Shoshana nannte, zog in einen Kibbuz, der während des Unabhängigkeitskrieges von der ägyptischen Armee überfallen wurde. Dabei wurden Mendels Negative gestohlen. Erhalten geblieben sind daher nur die Abzüge. Sie liegen im Archiv des Hauses der Ghettokämpfer in Israel und können online eingesehen werden.

Vier Jahre überlebte Jankusch im Ghetto. Er machte dort seine ersten Schritte, sprach seine ersten Worte. Er überstand den Hunger und die Kälte. Bekam mit, wie erst sein Vater, dann seine Großeltern starben. Zusammen mit seiner Mutter Faiga stand er oft bei den öffentlichen Suppenküchen und Lebensmittel-Ausgabestellen an. Und sicher spielte er auch, wie alle Kinder es tun. Alleine, mit den Verwandten, sicher auch mit anderen Kindern.

Der großen Verhaftungswelle im September 1942, bei der vor allem Kinder unter zehn Jahren, Alte und Kranke für die Deportation bestimmt wurden, entging er. Vielleicht hat seine Mutter ihn versteckt, vielleicht hat sein Onkel Mendel beim Judenrat erfolgreich um Verschonung gebeten. Hatte Jankusch danach noch Spielkamerad/-innen?

Im Sommer 1944 gab es keine Rettung mehr. Das letzte noch existierende Ghetto sollte aufgelöst werden, denn die Rote Armee rückte immer weiter vor und die deutschen Besatzer wollten nicht, dass ihre Gefangenen befreit würden. Die Insass/-innen wurden innerhalb weniger Wochen entweder in andere Lager verschickt, wie Onkel Mendel und Tante Ruschka, oder in die Vernichtungslager Kulmhof oder Auschwitz-Birkenau gebracht und dort ermordet.

Jankusch und seine Mutter Faiga verließen Litzmannstadt im August 1944 mit einem der letzten Transporte. Sie wurden in Auschwitz-Birkenau in einer Gaskammer ermordet.

Der Vorsitzende des Judenrats musste Entscheidungen über Leben und Tod treffen

Der Vorsitzende des Judenrats in Litzmannstadt, Mordechai Chaim Rumkowski, ist bis heute eine umstrittene Person. Seine Position war allerdings auch alles andere als einfach. Er war von den Deutschen dazu bestimmt worden, deren Befehle an die Bewohner/-innen des Ghettos weiterzugeben. Und das tat er und trat dabei sehr autoritär auf.

Seine Hoffnung war, dass er die Ghettobewohner/-innen beschützen könnte, wenn sie nur genug für die Deutschen produzieren würden. Deshalb verlangte er, dass immer länger und immer härter gearbeitet wurde. Gleichzeitig waren aber die Lebensmittel so knapp, dass Tausende verhungerten. Es gab deshalb Demonstrationen gegen Rumkowski – dabei hatte der ja gar keinen Einfluss darauf, wie viel Essen die Deutschen ihnen zuteilten.

Zu seinen schlimmsten Aufgaben gehörte es, Listen für die Deportationen zusammenzustellen. Das heißt, er musste entscheiden, in welcher Reihenfolge Menschen ermordet wurden. Während einer Deportationsaktion im September 1942 hielt er eine Rede vor den Ghettobewohner/-innen, in der er die Herausgabe aller Kinder unter zehn Jahren forderte, um andere zu retten:

»Niemals habe ich mir vorgestellt, daß meine eigenen Hände das Opfer zum Altar bringen müßten. Nun, im Alter muß ich meine Hände ausstrecken und betteln: Brüder und Schwestern, gebt sie mir! Väter und Mütter, gebt mir eure Kinder! (…) Vor euch steht ein vernichteter Jude. Beneidet mich nicht! Es ist dies die schwerste Anordnung, die ich je ausführen mußte.«

Sein Plan ging nicht auf. Zwar gab es zwischen September 1942 und Juni 1944 keine Deportationen aus dem Ghetto Litzmannstadt, das eine Art Arbeitslager geworden war. Aber schließlich wurden die Bewohner/-innen doch entweder in andere Lager verschickt oder in Vernichtungslagern wie Kulmhof oder Auschwitz-Birkenau ermordet, darunter auch Rumkowski selbst.

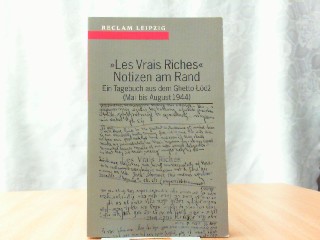

Das Tagebuch eines jungen Mannes aus dem Ghetto Litzmannstadt

Wie man es als junger Mensch im Ghetto aushielt, eingesperrt, hungrig, vom Tod umgeben, ist schwer vorstellbar. Einen Einblick in dieses Elend ermöglicht ein ungewöhnliches Tagebuch, das im Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz gefunden wurde.

Verfasst sind die Einträge zwischen Mai und August 1944 im Ghetto Litzmannstadt. Vom Schreiber der Zeilen ist kein Name bekannt. Man weiß nur, dass er gebildet war – er schrieb auf Englisch, Polnisch, Jiddisch und Hebräisch – und mit seiner zwölfjährigen Schwester zusammenlebte. Das Tagebuchschreiben war für ihn die einzige Möglichkeit, seinen Gedanken Luft zu machen: Wütend und verbittert, am Ende resigniert, haderte er mit seiner Situation, beschimpfte die Deutschen und die ganze europäische Zivilisation: Wie können Menschen zu solchen Verbrechen fähig sein?

Aus Mangel an Papier verwendete der Schreiber die Seitenränder eines französischen Romans. Auf vielen Seiten nutze er jeden freien Zentimeter aus, schrieb ordentlich und gut lesbar. Aber manchmal zeigt schon das Schriftbild, dass er beim Schreiben sehr aufgewühlt war. Dann sind die Buchstaben größer, einige Wörter unleserlich.

Obwohl das Ghetto von der Außenwelt abgeschnitten war, wusste der junge Mann, dass die Transporte in den Tod gingen. Im August 1944 sollte das Ghetto aufgelöst werden, auch er und seine Schwester erhielten die Aufforderung, sich bereit zu halten. Sein letzter Eintrag endet mit folgenden Worten:

»Und was werden sie jetzt, wo wir alle unser Heim verlassen müssen, mit unseren Kranken machen? Mit unseren Alten? Mit unseren Kleinen? O Gott im Himmel, warum hast du die Deutschen geschaffen, damit sie die Menschheit zerstören? Ich weiß nicht einmal, ob ich mit meiner Schwester zusammenbleiben darf! Ich kann nicht mehr schreiben. Ich bin schrecklich resigniert und verzweifelt. «

Der junge Mann nahm sein Tagebuch mit nach Auschwitz, wo es nach dem Krieg gefunden wurde. Ob er dort starb oder noch in ein anderes Lager verschleppt wurde, ist nicht bekannt.

Sprechen trotz allem: Interviews mit Überlebenden

Das Videoarchiv »Sprechen trotz allem« beinhaltet lebensgeschichtliche Interviews mit Überlebenden der nationalsozialistischen Verfolgung und wird von der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas bereitgestellt. Die systematische Aufzeichnung der Lebensgeschichten begann 2009. Seitdem sind über siebzig mehrstündige Interviews durchgeführt worden. Hier kannst du auch z.B. nach Menschen recherchieren, die, anders als Jankuschs Familie, das Ghetto Litzmannstadt überlebt haben: https://www.sprechentrotzallem.de.