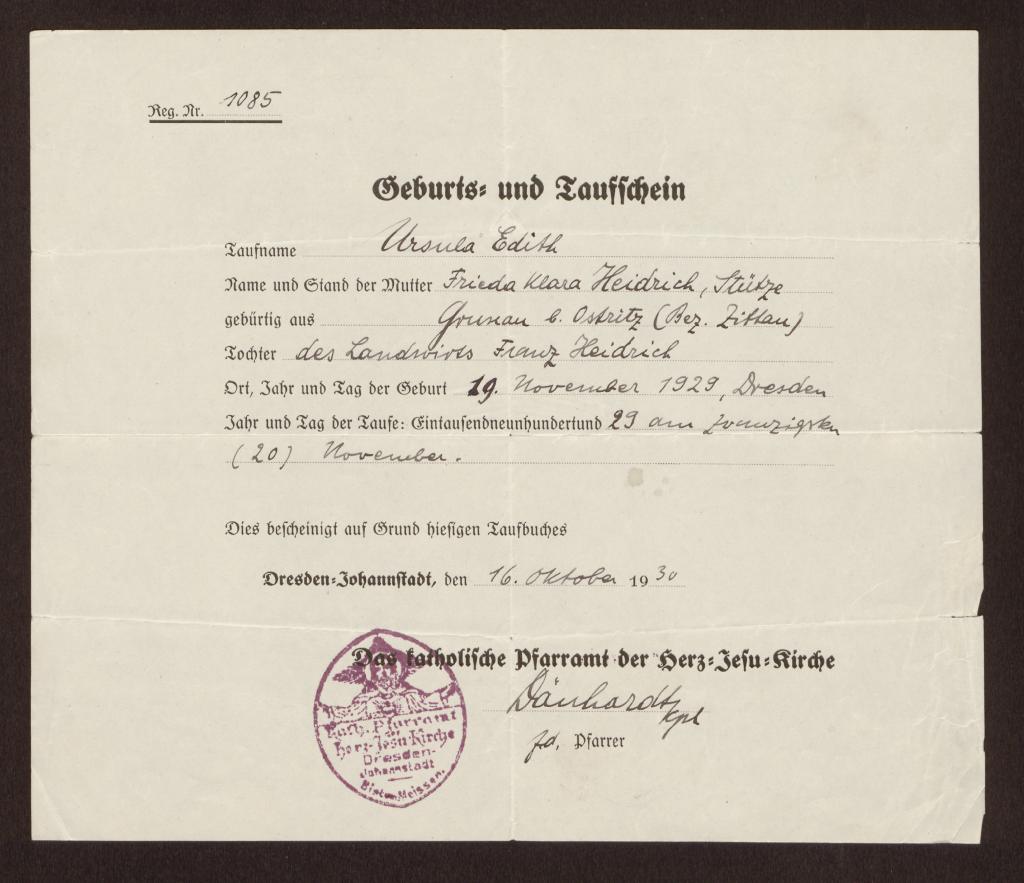

![11. An welchen Krankheiten hat es gelitten?

a) Rachitis, Lues

b) Tuberkulose

c) Masern, Scharlach, Diphtherie, Keuchhusten, Gehirngrippe, Typhus

d) Gehirn-, Rückenmark-, Nervenkrankheiten [Unterstreichung im Original]

e) Sonstige schwere Krankheiten

Little’sche Krankheit stärkeren Grades

12. Hat es schwere Unfälle, insbesondere Kopfverletzungen erlitten? Welcher Art?

Mit welchen Folgen? Gehirnerschütterung? nichts bekannt

13. Hat es Krämpfe oder ähnliche Zustände gehabt? Hat es jetzt noch solche?

nichts bekannt

14. In welchem Lebensjahre lernte es

a) laufen? läuft noch nicht.

b) Sich sauber halten? Bettnässer? mit 1 Jahr

c) Sprechen? mit 1 Jahr

15. Kann es allein essen und trinken?

Sich allein beim Aus- und Anziehen behelfen?

nicht ohne Hilfe weg. d. Lähmungszustände

16. Macht es, sich selbst überlassen, wiegende, wackelnde Bewegungen

(Automatismen)?

nein

17. Hat es sonstige abnorme Triebe und Gewohnheiten (Onanie, Neigung zum

Zerstören, Sammeln, Stehlen, triebhaftem Fortlaufen)?

nein

18. Ist es sehr laut und stört dadurch die Umgebung?

Neigt es zu Erregungs-. Wutzuständen?

Nein, gutmütig

19. Ist es sich oder anderen gefährlich? nein

(Herunterreißen von Gegenständen, Aufdrehen von Gas-, Wasserhähnen,

Spielen mit dem Feuer, Nichtausweichen vor Geschirren)

Schädigt es die Geschwister?

B. Geistiger Befund

20. Man wende sich nunmehr an das Kind und schreibe seine Antworten auf

beistehende Fragen möglichst wortgetreu und mit den gemachten

Sprachfehlern auf! + (= von Ursula richtig beantwortet)

a) Wie heißt du? z.B. I eiße ulte = Schulze)

b) Wer ist dies? + (= von Ursula richtig beantwortet)

(Zeigen auf die Person, die über das Kind Auskunft gegeben hat.) Fragebogen aus Ursula Heidrichs Patientinnenakte](/storage/img/ursula_s2_bearbeitet.jpg?width=600)

![»Meine liebe Ursula! Sende Dir herzliche Ostergrüße, hoffe daß es Dir gut geht. Liebe Ursula, ich hatte Dir doch meine Adresse geschrieben, warum hast Du mir noch nicht geschrieben. Ich bin zur Zeit in Grünau, somit geht mirs gut. Liebe Ursula schreib mir doch. Für heute herzliche Grüße Deine Mutter. Gruß an Tante […] « Postkarte von Frieda Heidrich an ihre Tochter Ursula](/storage/img/f6746_17.jpg?width=600)

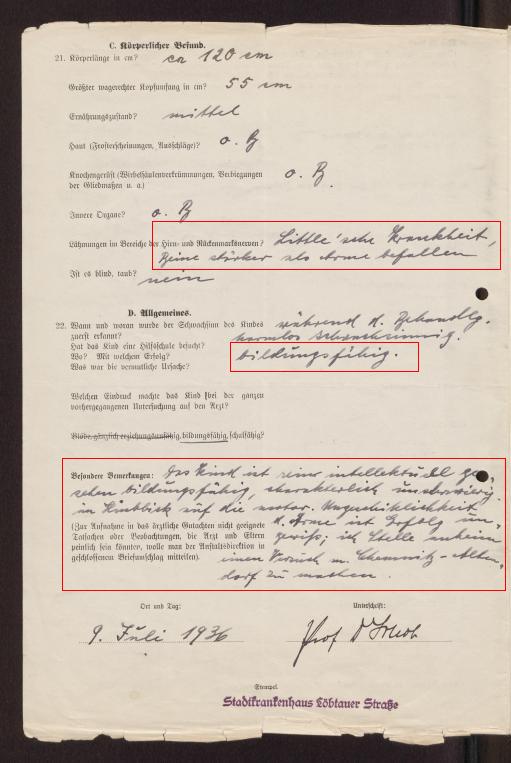

![Sehr geehrte Frau Heidrich!

Auf Ihre Karte vom 30. März an Ihre Tochter Ursula, die mir heute zugestellt wurde teile ich Ihnen folgendes mit: Die gute Ursel ist leider nicht mehr am Leben! Am Montag, den 19. Februar 11 Uhr ist sie an einer »Bronchopneumonie« (Lungenentzündung) verschieden. Der Tod ders so freundlichen und dankbaren Kranken hat mir persönlich ausserordentlich leid getan. Sie wissen ja, dass ich für das unglückliche Mädchen viel übrig hatte und mich viel mit ihm beschäftigt habe. Wenn ich jetzt die Station betrete, dann fehlt mir Ursel jedesmal auf's Neue. Und so geht es auch anderen. GOTT Lob hat Ursel einen ausgespröchen sanften und leichten Tod gehabt.

Am 23. Februar habe ich hier für Ursel die Trauerfeier gehalten. Sie war in unserer schönen Kapelle mit viel Liebe und Sorgfalt aufgebahrt. Sah übrigens aus, als ob sie nur schliefe. In den Händen hatte Ursel Blumen, auf ihrem Sarge lagen einige Kränze. Die Feierstunde [w]ar von Harmoniumspiel und Gesang umrahmt. Nach der Feier haben wir Ursel auf unserem Friedhofe zu ihrer letzten Ruhe gebettet. Wir haben nach Ursels Tode selbstverständlich sie sofort benachrichtigt. Durch die Dresdner Katastrophe [gemeint ist die Bombardierung der Stadt Mitte Februar 1945] scheint der Brief nicht in Ihre Hände gekommen zu sein. Nun muss ich Sie mit meinem Briefe betrüben. Das tut mir aufrichtig leid. Allein möchten auch Sie sich sagen, was ich mir immer wieder sage, wenn ich an Ursel gedenke: Der Tod bedeutet für das arme unglückliche Mädchen wahrhaftig eine Erlösung. Da ihr nun einmal nicht zu helfen war, wäre nur noch ein langsames Dahinsiechen ihr Los ... Brief des Anstaltspfarrers Axt an Ursulas Mutter Frieda](/storage/img/f6746_18.jpg?width=600)

![... gewesen. Das ist ihr nun erspart worden. Ursel war ein aufrichtig frommes Mädel. Sie wusste sich in GOTTES Hand und das Schwerste, was die meisten Menschen nie sprechen lernen, das hatte sie beten gelernt: »Vater! Nicht wie ich will, sondern wie du willst«. In diesem Sinne war sie tatsächlich reifer als die meisten ihrer Altersgenossinnen. Sie würde, wenn sie mit Bewusstsein die letzten Tage und Stunden ihres Lebens als die letzten durchlebt hätte, auch angesichts ihres Todes bekannt haben: »Und ob ich schon wanderte im finsteren Tale, fürchte ich kein Unglück. Denn DU bist bei mir!«

So ist Ursels Tod tatsächlich ein »Hingehen zu GOTT« gewesen. Möchten auch Sie sich dessen getrösten. Mir aber wird Ursel stets als ein besonders liebes und schätzenswertes Mädel in der Erinnerung bleiben.

Mit freundlichem Grusse und Heil Hitler

Pfn. Axt [Stempel: Zur Post am 5.4. [Kürzel unleserlich]] Brief des Anstaltspfarrers Axt an Ursulas Mutter Frieda](/storage/img/f6746_19.jpg?width=600)

Ursula Heidrich wurde am 19. November 1929 in Dresden geboren. Über ihre ersten Lebensjahre ist wenig bekannt, lediglich die folgenden Informationen sind in ihrer Patientenakte zu finden: Ursulas Mutter, Frieda, war alleinerziehend und hatte keine Arbeit. Sie gab Ursula im Alter von sechs Monaten in ein Dresdener Säuglingsheim.

Später wurde Ursula von Pflegeeltern aufgenommen, bei denen sie jedoch nur bis zu ihrem fünften Lebensjahr bleiben konnte. Sie wurde in verschiedenen Heimen untergebracht, bis sie 1936 schließlich in den Katharinenhof in Großhennersdorf, eine Einrichtung für Kinder mit geistigen oder körperlichen Beeinträchtigungen, eingewiesen wurde.

Doch warum kam Ursula in eine solche Anstalt? War sie krank? Hatte sie eine Beeinträchtigung?

Die Diagnose in ihrer Krankenakte lautet: Little’sche Krankheit, benannt nach dem Kinderarzt Robert Little. Das heißt, Ursula litt an einer spastischen Lähmung ihrer Beine und hatte unkontrollierbare Muskelzuckungen. Sie lernte nie laufen. Möglicherweise befiel diese Bewegungsstörung auch ihre Hände. Ihre geistigen Fähigkeiten hatte die Krankheit aber nicht beeinträchtigt, Ursula war intelligent und besuchte zeitweise eine Heimschule.

»Ursel war geistig ganz normal, sie konnte nicht laufen. Sie war ein bildhübsches, liebes und tief frommes Kind. Sie bedauerte immer wieder: ›Es tut mir so leid, dass ich nicht laufen kann und euch so viel Mühe mit dem Tragen mache.‹«

Ursulas Krankenakte

Bei ihrer Aufnahme in den Katharinenhof wurde Ursula gründlich untersucht. Nicht nur ihr körperliches Befinden wurde überprüft, sondern auch ihr Wissensstand und ihre Intelligenz sollten getestet werden. Dazu wurden Ursula allerdings nur einige wenige Fragen gestellt. Sie musste beispielsweise Gegenstände richtig benennen und Aufforderungen befolgen. Ursula wurde als »bildungsfähig« eingestuft. Damit galt sie als durchschnittlich intelligent und lernfähig.

Hier siehst Du Ursula mit anderen Kindern und Pflegeschwestern im Garten des Katharinenhofs

Ursula ist das Mädchen in der Mitte mit der weißen Schürze und den an den Seiten aufgesteckten Zöpfen. Eine der Pflegeschwestern hat nachträglich das Bild beschriftet und dafür die farbigen Markierungen aufgezeichnet. Rechts hinter Ursula steht die Pflegeschwester Hilma Zerche. Links neben Ursula sitzt Schwester Hildegard Ebersbach. Die Pflegeschwestern waren Ursulas wichtigste Bezugspersonen, die sich Tag für Tag um sie kümmerten.

Zu Weihnachten 1937 wünschte sich Ursula von ihren Pflegeeltern Perlen zum Fädeln oder Kärtchen zum Aussticken. Sie konnte sich sehr über solche Geschenke freuen und wartete sehnsüchtig auf ihren Geburtstag oder auf Weihnachten. Denn mit den Feiertagen kam immer eine Abwechslung in den eintönigen Anstaltsalltag.

Seit 1936 lebte Ursula in einer kirchlichen Einrichtung für Kinder mit geistigen oder körperlichen Beeinträchtigungen, dem Katharinenhof in Großhennersdorf. Dort waren etwa 200 pflegebedürftige Kinder und Jugendliche untergebracht. Da Ursula nicht laufen konnte, musste sie die meiste Zeit im Bett verbringen. Sie beschäftigte sich mit Handarbeiten: Sie nähte und stickte.

Nach Kriegsausbruch 1939 durften auch Kinder, die Beeinträchtigung hatten, nicht untätig sein: Das Personal in den Anstalten stellte ihnen die Aufgabe, Knöpfe an kleine Pappstücke anzunähen. Diese mit Knöpfen versehenen Pappkarten wurden offenbar an die Front geschickt und sollten dort den Soldaten als Ersatzknöpfe dienen. Obwohl diese Beschäftigung nicht freiwillig geschah, versuchten die Kinder, sie als Spiel zu betrachten: Sie nähten Knöpfe um die Wette an und konnten sich so vom eintönigen Alltag ablenken.

Diese Postkarte bekam Ursula von ihrer Pflegemutter

»Herzliche Ostergrüße senden dir liebe Ursula deine Mutti. Mama, Papa, Klausel lassen auch bestens grüßen. Einen süßen Kuss von deiner Mama Weller.«

Ursula erhielt von ihrer leiblichen Mutter und ihren ehemaligen Pflegeeltern regelmäßig Post. Sie schrieb offenbar gern zurück und wollte den Kontakt zu ihrer Mutter, ihren Pflegeeltern, überhaupt zu der Welt außerhalb der Anstalt nicht verlieren. Zu Weihnachten, Ostern oder zum Geburtstag bekam sie Grußkarten und kleine Geschenke.

Ihre Mutter und ihre ehemalige Pflegemutter schrieben ihr zu Ostern 1938 eine kleine Karte. Zumeist half ihr die zuständige Oberschwester beim Beantworten, manchmal schrieb auch der ärztliche Leiter, Dr. Ewald Meltzer, zurück und gab eine kurze Einschätzung von Ursulas Zustand ab.

»Ursel hat sich sehr über den süßen Ostergruß gefreut. Sie lässt ihre Mutter, Mama, Papa und Klausel herzlich grüßen und allen herzlich Dank sagen. Es geht Ursel gesundheitlich gottlob gut. Sie ist immer noch das liebe gute Kind und ein rechter Sonnenschein, auch für die andern auf der Abteilung.«

Wie ging es Ursula im Katharinenhof?

Der Katharinenhof galt in den 1920er und frühen 1930er Jahren als fortschrittliche Einrichtung bei der Unterbringung von Kindern mit geistigen oder körperlichen Beeinträchtigungen. Denn Ursula und die anderen waren in Patientengruppen eingeteilt und konnten einige Stunden am Tag gemeinsam verbringen: Sie spielten zusammen, malten oder bastelten.

Nach der Machtübertragung an die Nationalsozialisten 1933 hatten sich die Lebensbedingungen jedoch verschlechtert: Das Geld, das für die Patient/-innen zur Verfügung stand, wurde verringert. Während die Pflegeschwestern ausreichend zu Essen bekamen, mussten die Kinder hungern.

»Um die Kinder in unserer Obhut behalten zu können, passte sich unsere Hausleitung den Verpflegungssätzen der Landesanstalten an. Das waren für Verpflegung 35 Pfennig pro Tag und Kind. Das bedeutete, dass die Kinder unwahrscheinlich wenig zu essen bekommen konnten: Früh 2 dünne Scheiben Brot mit Margarine und 1 Teller dünne Suppe, abends nur dieselbe Brotration ohne Suppe und ein sehr mäßiges Mittagessen. Ich sah, wie sich die Mangelernährung auswirkte: Gewichtsabnahme, Anämie, Zahnfleischbluten.«

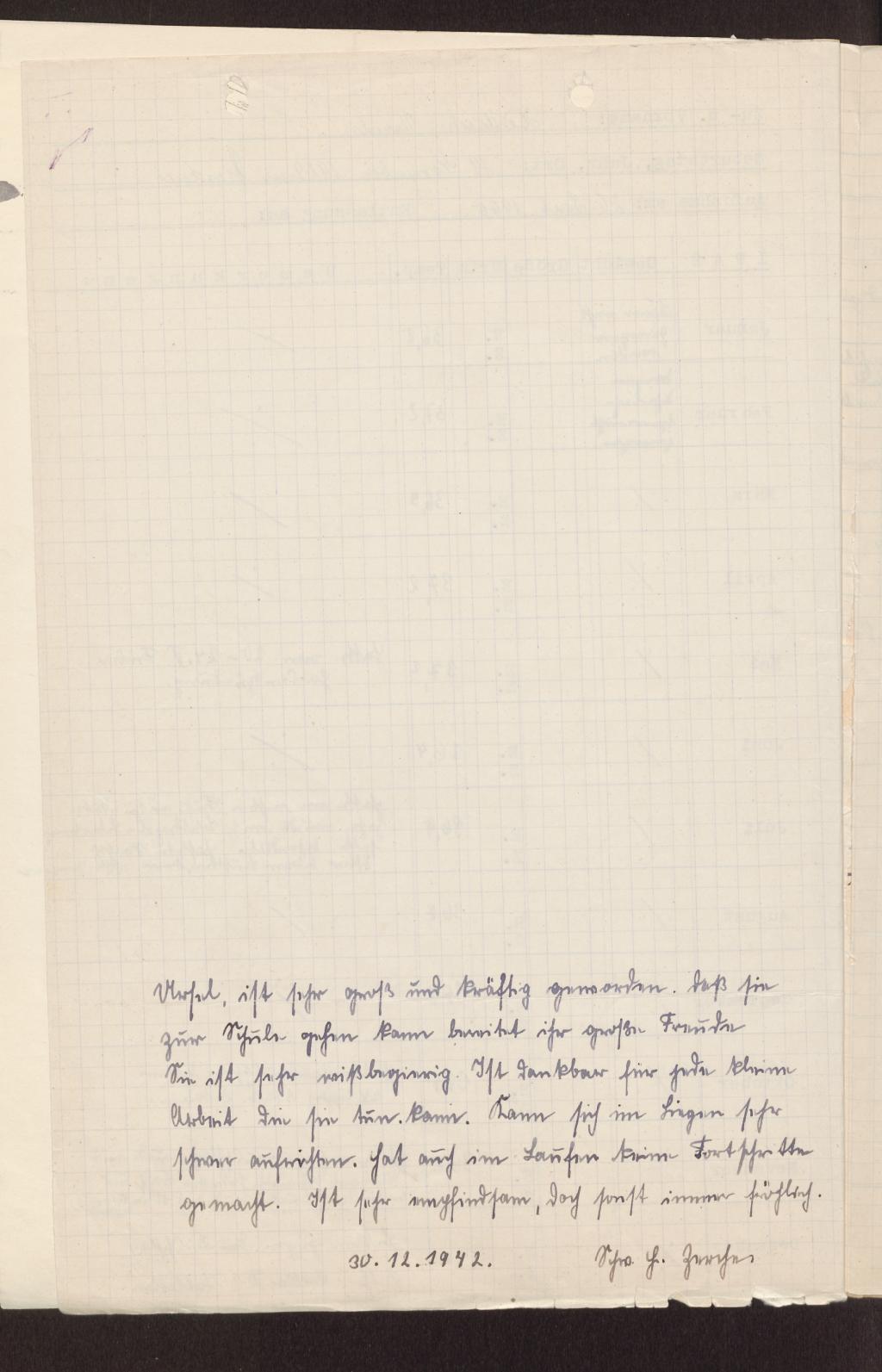

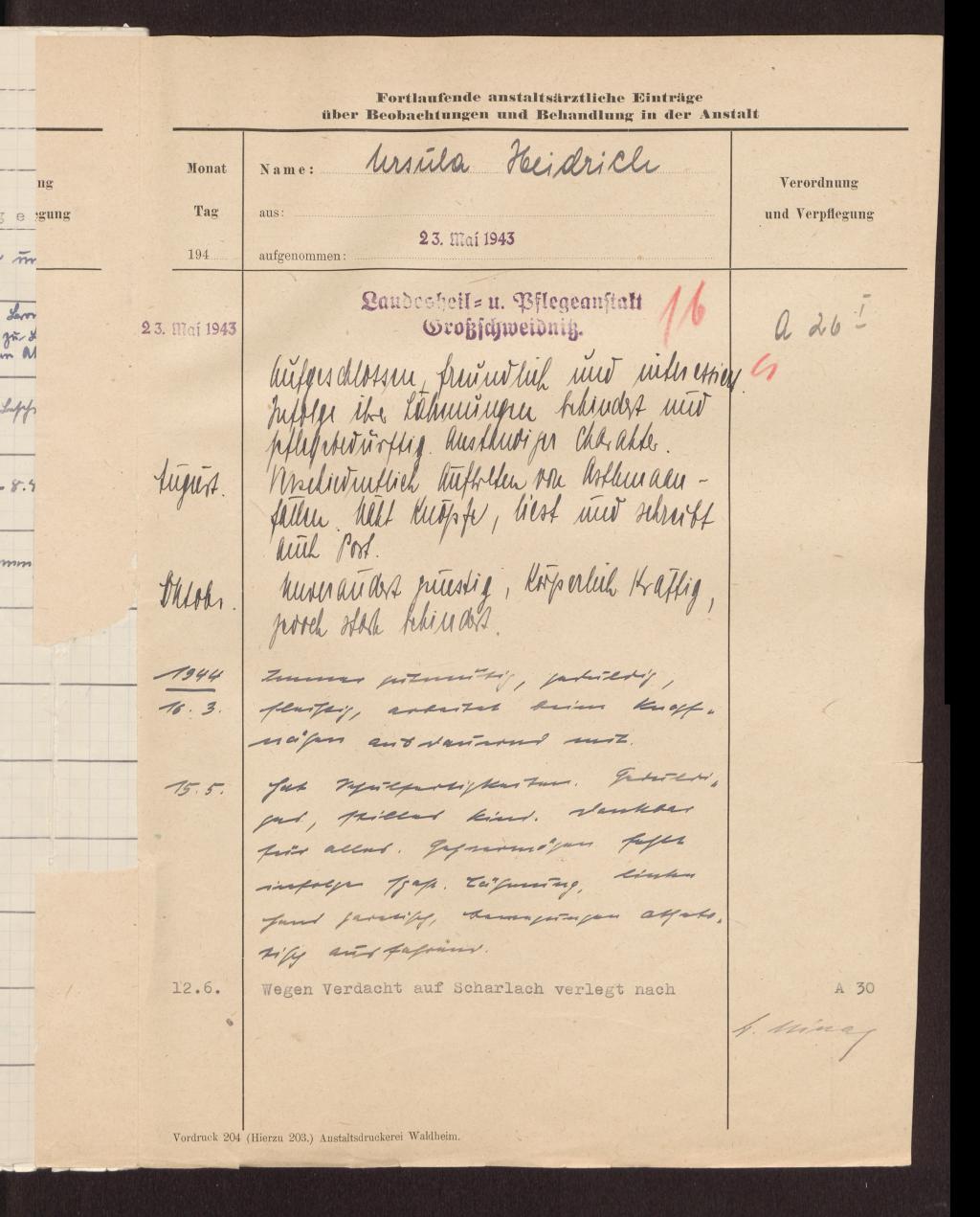

Einmal im Jahr fasste eine Pflegeschwester in wenigen Zeilen Ursulas geistigen und körperlichen Zustand zusammen

Nachdem der Katharinenhof im September 1940 geräumt worden war, wurde Ursula zusammen mit einigen anderen Kindern in die Epileptikeranstalt in Kleinwachau eingewiesen. Dort erhielt sie bei der Lehrerin Margot Reukauff jeden Tag einige Stunden Schulunterricht, auf die sie sich sehr freute. Ursula wurde vom Pflegepersonal generell als fröhlich und wissbegierig wahrgenommen.

»Ursula ist sehr groß und kräftig geworden. Dass sie zur Schule gehen kann, bereitet ihr große Freude. Sie ist sehr wissbegierig. Sie ist dankbar für jede kleine Arbeit, die sie tun kann. Kann sich im Liegen sehr schwer aufrichten. Hat auch im Laufen keine Fortschritte gemacht. Ist sehr empfindsam, doch sonst immer fröhlich.«

Im Mai 1943 mussten die 13-jährige Ursula und ihre Freundin Marianne Kühn umziehen. Gemeinsam hatten sie mehrere Jahre in der Epileptikeranstalt Kleinwachau gelebt. Doch nun wurden sie in die siebzig Kilometer entfernte Heil- und Pflegeanstalt Großschweidnitz verlegt. Dort kamen sie gemeinsam auf die Station A 26 – die Kinderabteilung.

»Schwester Hilma und unsere Lehrerin brachten uns in die Anstalt. Als wir dort ankamen und in das Haus gebracht wurden, wo wir nun leben sollten, mussten wir gleich ins Bett. Das war die schrecklichste Begrüßung für uns …

Die ersten Wochen durften wir nicht aus dem Bett heraus, bis unsere Sachen alle mit einer bestimmten Nummer gekennzeichnet worden waren. Ich bekam die Nummer 457. Von Großhennersdorf war Ursula mit in Großschweidnitz. Sie konnte nicht laufen, war geistig normal, wegen ihrer schwarzen Haare hieß sie ›Schneewittchen‹.«

Quelle: Jürgen Trogisch (2004): Anne und Ursula (1929–1945). In: Nationalsozialistische Euthanasieverbrechen, Dresden, S. 154.

Ursula und Marianne durften also ihre Betten nicht verlassen. Kaum jemand kümmerte sich um die beiden. Doch was war mit den Ärzten und Pflegerinnen? Die Mädchen waren doch schließlich in einem Krankenhaus untergebracht.

Ein Blick in Ursulas Patientenakte hilft nicht weiter: Am Tag ihrer Aufnahme, dem 23. Mai 1943, heißt es darin über Ursula lediglich: »aufgeschlossen, freundlich und interessiert. Infolge ihrer Lähmungen behindert und pflegebedürftig. Anständiger Charakter«

Der nächste Eintrag findet sich erst im August 1943, also vier Monate später. Größere Untersuchungen oder Therapieversuche wurden also nicht angeordnet. Wie konnte das sein? Tatsächlich war dieses Vorgehen in Großschweidnitz gar nicht ungewöhnlich, auch andere Patient/-innen wurden nicht behandelt. Die Landesanstalt war völlig überfüllt: Auf 875 Betten kamen in den Kriegsjahren bis zu 1.600 Patienten. Und nicht nur das: Die Patient/-innen mussten hungern und sehr viele starben. Was ging in der Landesanstalt Großschweidnitz bloß vor sich?

In einem solchen Bettensaal war Ursula nahezu zwei Jahre untergebracht

Da Ursula nicht laufen konnte und die Patient/-innen in der Landesanstalt Großschweidnitz lediglich »verwahrt« wurden, verbrachte sie die meiste Zeit in ihrem Bett. Doch waren die Bettensäle in Großschweidnitz völlig überfüllt: Sogar im schwer beheizbaren Festsaal wurde eine Krankenstation eingerichtet. Gleichzeitig arbeiteten nur sechs ausgebildete Ärzte und etwa 160 Pflegekräfte in Großschweidnitz. Ein Arzt betreute nahezu 300, eine Pflegerin über 10 schwer pflegebedürftige Patient/-innen.

Die Heil- und Pflegeanstalt Großschweidnitz war das Ziel vieler Patiententransporte aus Sachsen und dem gesamten Deutschen Reich. Viele andere Anstalten wurden geräumt, um beispielsweise Platz für verwundete Wehrmachtsoldaten zu schaffen. So trafen immer mehr Patient/-innen in Großschweidnitz ein, für die es eigentlich gar keinen Platz mehr gab.

Warum mussten die Patient/-innen Hunger leiden?

Bereits vor Beginn des Zweiten Weltkrieges wurde das Geld für die Patient/-innen nahezu jährlich gekürzt. Sie bekamen immer weniger zu essen. Im April 1938 wurde in Großschweidnitz eine sogenannte Hungerkost eingeführt. Patient/-innen, die keine »produktive« Arbeit leisten konnten, bekamen dreimal täglich eine Art Brei zugeteilt.

Ärzte und Pflegerinnen bezeichneten diese mageren Essensrationen verharmlosend als »Sonderkost«. Der damalige Klinikdirektor Alfred Schulz musste nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges zu den Vorgängen in seiner Klinik bei der Polizei aussagen. Er erklärte auch, woraus die »Sonderkost« bestand:

»aus Gemüse, Kartoffeln, Kartoffelwalzmehl, und Kartoffelschalen in Form eines dicken Breies. Es waren auch andere Bestandteile darin. Die Breikost wurde 3mal täglich verabfolgt. […] Die Breikost wurde auch gemischt zusammengestellt.«

Quelle: Heinz Faulstich (1998): Hungersterben in der Psychiatrie 1914–1949, Freiburg im Breisgau, S. 505.

Doch Direktor Schulz beschönigte die Situation absichtlich: Der Brei wurde in Wahrheit aus Gemüseresten und Abfall zusammengemischt. Vitamine fehlten darin weitgehend. Die Ärzte und das Pflegepersonal machten sogar Witze darüber. Sie gaben dem Brei den beschönigenden Namen »Großschweidnitzer Vitaminkost«.

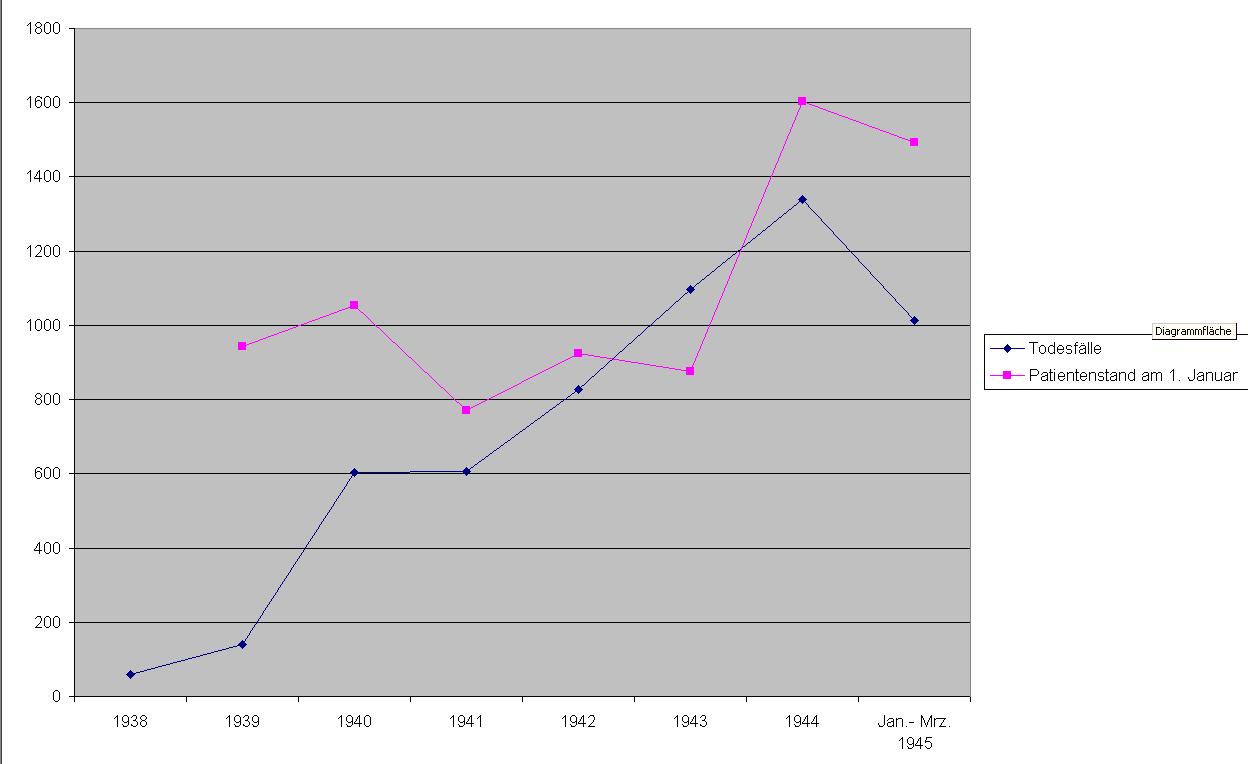

So stieg die Zahl der Sterbefälle in der Landesheilanstalt Großschweidnitz

Auf dem Diagramm sind zwei unterschiedliche Linien zu sehen. Die rosa Linie zeigt die Zahl der Patient/-innen, die in Großschweidnitz zwischen 1939 und 1945 untergebracht waren. Die blaue Linie zeigt die Zahl der Todesfälle in der Anstalt.

Das Diagramm zeigt, dass die Todesfälle in Großschweidnitz durch die Hungerkost dramatisch zunahmen. Während bis zum Jahr 1938 durchschnittlich sechzig Patienten pro Jahr in der Anstalt starben, war die Zahl zwei Jahre später um das Zehnfache angestiegen. Das bedeutet, dass in Großschweidnitz in diesem Jahr etwa 600 Patient/-innen starben. Gleichzeitig waren dreimal so viele Patient/-innen wie vor dem Krieg in Großschweidnitz untergebracht.

Den Kindern, die in der Kinderabteilung untergebracht waren, entging nicht, was um sie herum geschah. Ursula und ihre Freundin Marianne vermuteten, dass auf ihrer Station Kinder ermordet wurden.

Es gibt zwei Personen, die genauer darüber berichten können: Ursulas Pflegeschwester Hildegard Schmerbitz und ihre ehemalige Lehrerin Margot Reukauff. Ihnen vertrauten sich Ursula und Marianne an.

»Was mich tief bewegte und erschütterte war das Gespräch mit den beiden [Ursula und Marianne]. Ursel sagte: ›Wir sehen wie die Schwester den Kindern täglich Spritzen gibt. Dann sehen wir immer wieder durch die Fenster, wie die Kinder in Leichenwagen gefahren werden.‹«

Dennoch unternahm die Pflegeschwester offenbar nichts. Im Februar 1945 schaffte es Ursulas Freundin Marianne, einen Brief aus dem Krankenhaus herauszuschmuggeln und an ihre ehemalige Lehrerin, Margot Reukauff, zu senden. Sie beschrieb detailliert den Ablauf eines Mordes in der Kinderfachabteilung.

»Beweis dieser Tötungen, die in Großschweidnitz verübt wurden, war ein an mich gerichteter erschütternder Brief einer Schülerin. Er war geschrieben von Marianne Kühn, meiner Meinung nach damals 12 Jahre alt. Wie es ihr gelang, diesen Brief herauszubringen, weiß ich nicht. Ich schickte ihn an Pfarrer Schadeberg.«

Quelle: Jürgen Trogisch (2004): Anne und Ursula (1929–1945). In: Nationalsozialistische Euthanasieverbrechen, Dresden, S. 155.

Der Brief wurde jedoch während der Bombardierung Dresdens vernichtet. Offenbar haben die Lehrerin und der Pfarrer nichts weiter unternommen, um den Mädchen zu helfen.

Dieses Medikament wurde den Kindern vermutlich verabreicht

Bereits zu Beginn des Jahres 1940 hatte ein Psychiater, Prof. Dr. Paul Nitsche, den Auftrag erhalten, eine Versuchsreihe mit der Überdosierung von Medikamenten zu beginnen. Mit der Versuchsreihe sollte herausgefunden werden, wie man Patient/-innen tötet, ohne dass dies nachgewiesen werden kann.

Die Nationalsozialisten fanden, Menschen mit chronischen Krankheiten und Beeinträchtigungen seien es nicht wert, zu leben. Daher suchten sie nach einer Mordmethode, mit der sie hunderttausende Menschen umbringen konnten, ohne größeres Aufsehen zu erregen.

Das Ergebnis war das sogenannte Luminal-Schema: Eine Kombination aus Mangelernährung, also Hunger, und 0,3 Gramm des Schlafmittels Luminal dreimal täglich sollte in wenigen Tagen zum Tod der Patient/-innen führen. Das Luminal konnte den Patient/-innen gespritzt, als Pulver oder in Tablettenform verabreicht werden. Die Medikamentenüberdosis führte jedoch nicht direkt zum Tod, sondern zunächst zu gesundheitlichen Komplikationen, sodass es nach einer natürlichen Todesursache aussah.

Prof. Nitsche empfahl seine Mordmethode aus Hunger und Medikamentenüberdosierungen schon früh weiter. Sie wurde seit 1940 auch in Großschweidnitz zum Mord an mehreren tausend Patient/-innen benutzt.

Nitsche wurde 1947 vom Dresdener Landgericht wegen vielfachen Mordes von Patient/-innen in den Anstalten Pirna-Sonnenstein und Großschweidnitz schuldig gesprochen und zum Tode verurteilt. Am 25. März 1948 wurde er mit dem Fallbeil hingerichtet.

Nach dem Krieg machten die Täter/-innen detaillierte Aussagen zu ihren Mordmethoden

Selten mussten sich Mediziner/-innen und Pflegepersonal nach dem Krieg wegen ihrer Taten vor Gericht verantworten. Doch die hohe Sterberate in der Landesanstalt Großschweidnitz hatte Aufsehen erregt, und eine Reihe von Mitarbeiter/-innen, wurde nach dem Krieg vor Gericht gestellt. Sie wurden genau zu den Zuständen in der Anstalt befragt.

»dass […] unheilbar hoffnungslos geistig und körperlich Kranke auf medikamentösem Weg ruhig zu stellen seien und dass ihr Leben auf diese Weise abzukürzen sei. Auf diese Weisung hin wurden dann besonders stark niedergeführten und hoffnungslosen Kranken Medizin in solcher Qualität gegeben, dass dadurch ihr trauriges Dasein verkürzt wurde.«

Holm Krumpholt (1995): Die Auswirkungen der nationalsozialistischen Psychiatriepolitik auf die sächsische Landesheilanstalt Großschweidnitz, Leipzig, S. 100.

Die Patient/-innen starben also nicht nur an Mangelernährung, sondern auch an gezielten Medikamentenüberdosierungen. Ausgewählte Mediziner/-innen und Pfleger/-innen durften selbstständig darüber entscheiden, wer sterben sollte und wer noch etwas länger überleben durfte.

Nach Kriegsende versuchten sie, ihre Taten als Sterbehilfe zu rechtfertigen. In Wahrheit aber hatten sie ihre Patient/-innen kaum noch medizinisch betreut oder gepflegt. Stattdessen hatten sie sie Hunger leiden lassen und anschließend ermordet, obwohl sie leben wollten.

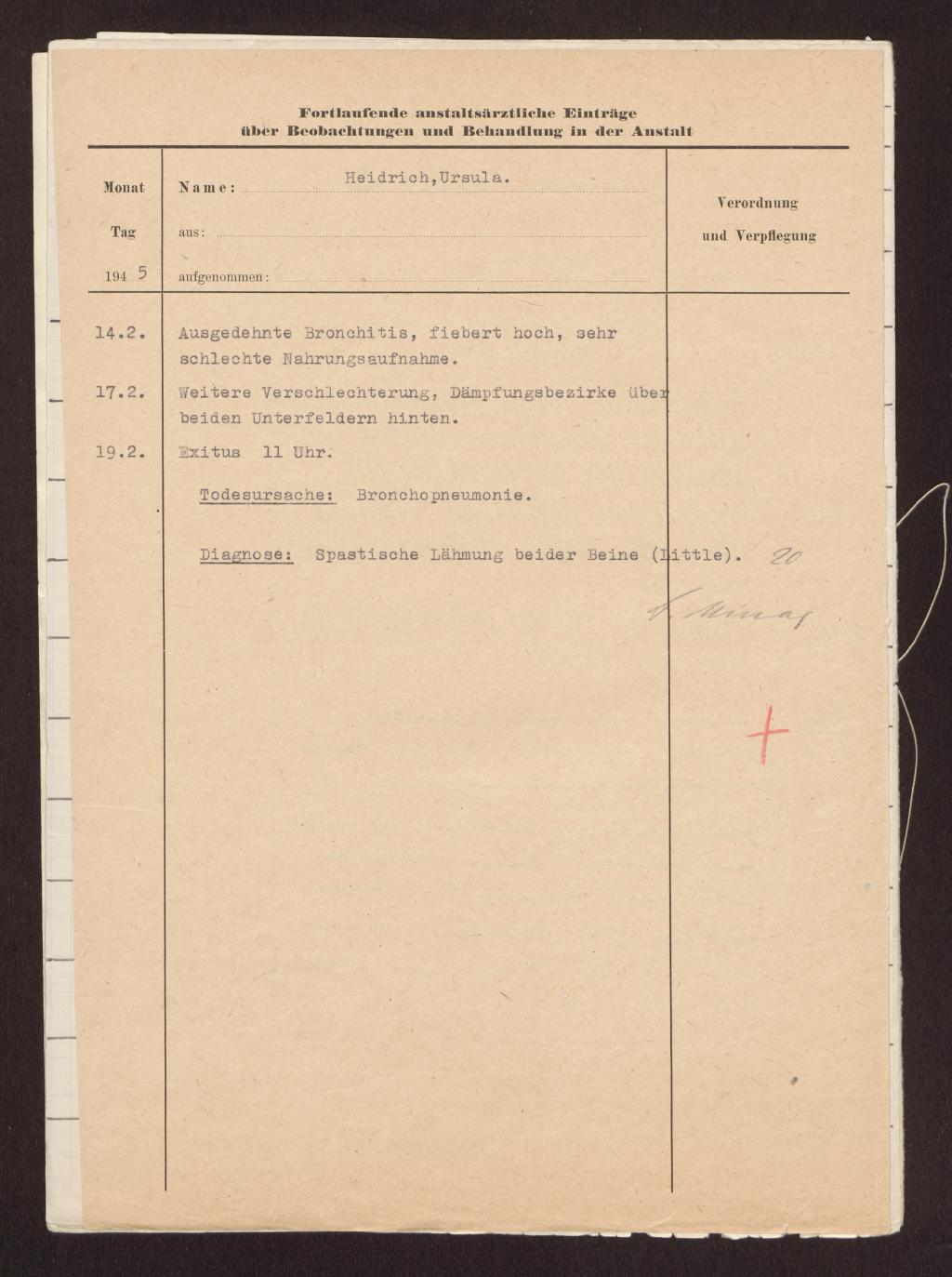

Dies sind die letzten Einträge in Ursulas Krankenakte. Das rote Pluszeichen darunter findet sich auch in vielen Unterlagen von anderen Patient/-innen. Eine Zeit lang, das ist sicher, war es ein Hinweis auf deren gezielte Ermordung.

Nachdem in Ursulas Krankenakte monatelang keinerlei Einträge gemacht wurden, heißt es am 14. Februar 1945 plötzlich, sie habe eine Bronchitis und hohes Fieber. Fünf Tage später stirbt sie. Offizielle Todesursache: Lungenentzündung. Aber ist das die Wahrheit? Oder wurde sie vielleicht auch gezielt getötet?

Beweisen kann man das nicht. Die Krankenakte von Ursula ist in diesem Fall keine Hilfe: Einerseits ist die Eintragung »Bronchopneumonie« häufig verwendet worden, wenn man die eigentliche Todesursache, zum Beispiel Medikamentenüberdosierung, verschleiern wollte. Andererseits fehlen bei Ursula weitere einschlägige Hinweise. Häufig finden sich nämlich in den Akten von Kindern, die gezielt getötet wurden, die Vermerke »störend« oder »gewalttätig gegen das Personal«. Ursula galt aber als freundlich und aufgeschlossen.

Ein weiteres Rätsel ist das rote Pluszeichen ganz unten: In den Jahren 1940 und 1941 stand es eindeutig für eine gezielte Ermordung von Patient/-innen. Zum Zeitpunkt von Ursulas Tod 1945 kann man die Bedeutung aber nicht mehr zweifelsfrei feststellen. Die Unterlagen von im Jahr 1945 verstorbenen Patienten aus Großschweidnitz tragen fast alle ein rotes Plus. Es könnte daher auch signalisieren, dass die Verwaltung die Akte schloss, weil die Person nicht mehr lebte.

Tatsächlich starben zum Ende des Kriegs hin immer mehr Menschen in Großschweidnitz. Allein von Februar bis März 1945 gab es etwa 600 Todesfälle. Wie viele von ihnen durch überdosierte Medikamente ermordet wurden und wie viele aufgrund der katastrophalen Bedingungen starben wird man vermutlich nie klären können.

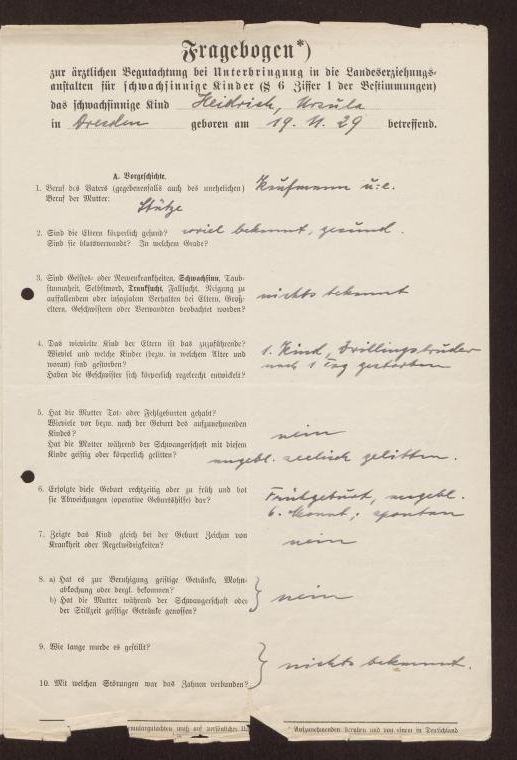

Ursulas Mutter war ahnungslos und schickte diese Postkarte für ihre Tochter an die Anstalt

»Meine liebe Ursula! Sende Dir herzliche Ostergrüße, hoffe daß es Dir gut geht. Liebe Ursula, ich hatte Dir doch meine Adresse geschrieben, warum hast Du mir noch nicht geschrieben. Ich bin zur Zeit in Grünau, somit geht mirs gut. Liebe Ursula schreib mir doch. Für heute herzliche Grüße Deine Mutter. Gruß an Tante […]«

Statt Ursula antwortete der Anstaltspfarrer

Der Anstaltspfarrer Axt antwortete der Mutter auf ihre Postkarte. Er teilte den Tod Ursulas mit und beschrieb ausführlich die Trauerfeier. Das diese wirklich so stattgefunden hat, ist sehr unwahrscheinlich. Zumindest wurde Ursula aber nicht, wie viele andere ermordete Patient/-innen in den letzten Kriegsmonaten, in einem Massengrab verscharrt. Sie wurde in einem Doppelgrab beigesetzt. Wo es liegt, weiß man heute aber nicht mehr.

Heute stehen Mahnmale auf dem Friedhof der Landesanstalt Großschweidnitz

Das Krankenhaus Großschweidnitz existiert auch heute noch. Auf dem ehemaligen Anstaltsfriedhof wird mit einem Gedenkstein und einer Mahntafel an die Menschen erinnert, die als Patient/-innen in der Landesanstalt getötet und in den Massengräbern verscharrt wurden. Außerdem sind wechselnde Ausstellungen zu sehen – dort soll in Zukunft ein Lern- und Gedenkort entstehen.